Das Stäbchenmodell

Das Höhenmodell

Im Münchner E-Lehre-Konzept1 wird folgender Unterrichtsverlauf in 8 Kapiteln und etwa 15 DS vorgeschlagen. Anzumerken ist, dass dieses Konzept auf den bayrischen Bildungsplan (Klassenstufe 8) angepasst ist.

Elektrische Stromkreise

geschlossene Stromkreise; Unterscheidung zwischen Generator und Energiewandler; Leiter und Isolatoren; Wirkungen im elektrischen Stromkreis; Begriff der Elektrizität

Bemerkung:

In diesem Lehrgang wird zunächst nicht zwischen verschiedenen Ladungssorten unterschieden, sondern der übergeordnete Begriff der Elektrizität verwendet

Magnetische Wirkung der Elektrizität, elektrische Stromkreise

Hier wird besonderen Wert auf die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes gelegt und damit gezeigt, dass sich im geschlossenen Stromkreis der Strom im Kreis bewegt

Elektrischer Widerstand; Modellvorstellungen zum elektrischen Stromkreis

Hier wird das Kettenmodell behandelt und mit einfachen elektrischen Stromkreisen (bei denen der Strom zunächst mit einer Magnetnadel identifiziert wird) verglichen; Der Begriff des elektrischen Widerstandes als Eigenschaft eines Energiewandlers (Elektrogerät) wird eingeführt

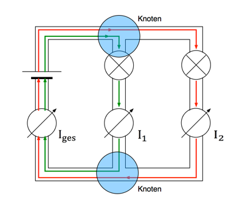

Abb. 1 Knotenregel (eigenes Bild)

Messung der elektrischen Stromstärke

Einheit der el. Stromstärke; Verwendung von Multimetern

Stromstärken in Reihen- und Parallelschaltungen

Anwendung des bisher gelernten an einfachen Reihen- und Parallelschaltungen; Strommessungen; Knotenregel; Dabei wird weitgehend auf Analogmodelle verzichtet; der elektrische Strom wird mit geschlossenen Kurven dargestellt (s. Abb. rechts)

Das elektrische Potenzial

Vergleich mit dem Wassermodell als weiteres Analogmodell; Druck und Potenzial; Das Höhenmodell als weiteres Analogmodell. Die Merkregeln für das Potenzial werden erarbeitet (s.u.)

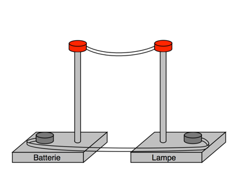

Abb. 2 Höhenmodell

Potenzialdifferenz und elektrische Spannung

Die elektrische Spannung wird als Potenzialdifferenz über das Höhenmodell eingeführt und als Ursache des Stromflusses identifiziert

Übungen zum elektrischen Stromkreis, Spannung und Stromstärke

Hier wird unter anderem auch die Maschenregel besprochen

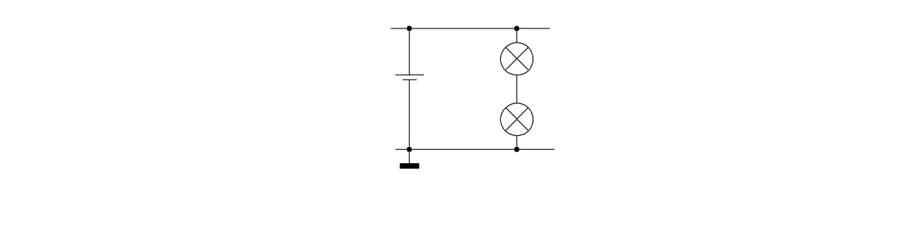

Abb. 3 Maschenregel

Potenzial-Regeln

Im dargestellten Skript werden fünf Regeln zum Umgang mit Potenzialen aufgestellt. Diese werden dann bei der Analyse von Schaltungen angewandt:

| Regel 1 | Am Pluspol eines Generators ist das Potenzial größer als am Minuspol |

| Regel 2 | Außerhalb eines Generators fließt die Elektrizität von Stellen mit hohem Potenzialwert zu Stellen mit niedrigem Potenzialwert. |

| Regel 3 | Sind in einem Stromkreis zwei Stellen nur durch ein Verbindungskabel miteinander verbunden, so hat das elektrische Potenzial an beiden Stellen den selben Wert. |

| Regel 4 | Solange nichts Anderes angegeben ist, beträgt der Potenzialwert am Minuspol eines Generators Null Volt |

| Regel 5 | Je größer die Spannung (Potenzialdifferenz) zwischen den Anschlüssen des Generators ist, desto größer ist die Stromstärke durch das angeschlossene Elektrogerät. |

Möglichkeiten, das Höhenmodell im Unterricht einzusetzen:

Möchte man das hier besprochene Höhenmodell im Unterricht evtl. in schülerzentrierten Phasen einsetzen, stehen einem verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Original-Modell

Auf Seite 90 im Lehrer-Band des E-Lehre Konzeptes aus München findet man ein Modell, welches aus Alustangen und Sperrholz gebaut ist und den dargestellten Abbildungen 2 und 3 ähnelt. Hier lassen sich im Demonstrationsversuch sowie in Besprechungsphasen Potenzialdifferenzen darstellen: Allerdings scheint der Aufwand, dies im Klassensatz für den Unterricht zu bauen doch sehr hoch.

Technische Darstellung

Möchte man auf darstellende Modelle verzichten, oder die Schüler parallel zum darstellenden Modell die Schaltungen entsprechend der herrschenden Potenzial aufbauen lassen, so bietet sich die Darstellung in technischer Schreibweise an. Hier werden Potenziallinien mit gleichem Potenzial definiert. Dies klappt vor allem bei einfachen Schaltungen gut, da hier verschiedene Potenzial-Niveaus dargestellt werden können. Als Beispiel sei im Folgenden eine Reihenschaltung aus 2 Lampen dargestellt.

Anmerkung

Bei aufwendigeren Schaltungen, bei denen die „Höhendifferenz“ aus Platzgründen oder weil die Schaltung zu komplex ist, nicht mehr dargestellt werden kann, ist es möglich, Orte gleichen Potenzials mit gleichfarbigen Kabeln zu kennzeichnen

Zahnstocher-Methode

Mit Hilfe von Zahnstochern und einer Styropor-Grundplatte ist es möglich, Schaltungen im Höhenmodell darzustellen. Die Bauteile werden dabei auf Papier gezeichnet, ausgeschnitten und an den entsprechenden Stellen auf Zahnstochern angeordnet. Dies ist mit Sicherheit die einfachste und unkomplizierteste Art, Potenziale in elektrischen Schaltungen darzustellen

Eigenbau

Mit Hilfe einer Bohrmaschine, Plexiglas oder Holzplatten (120 x 80 mm) sowie einigen wenigen Bauteilen von Lehrmittelherstellern (s.u.) kann man sich ein Höhenmodell relativ einfach selber bauen. Der elektrische Strom kann dann mit Hilfe von Fäden dargestellt werden (vgl. Darstellung der Knotenregel bei 5.) Damit ist es möglich, sowohl die Knoten- als auch die Maschenregel in einem abstrakten Modell darzustellen. Die technische Zeichnung zum Bohren der Grundplatte ist ebenfalls unten dargestellt.

Materialien zum Eigenbau des Stäbchenmodells

Plexiglasplatte oder Holzplatte

Maße: 120 mm x 80 mm x 8 mm

erhältlich im Baumarkt

Stäbe und Markierungen

erhältlich z.B. bei "Traudl-Riess" unter folgenden Bestellnummern:

Anzahl Einheiten Name Bestellnummer 100 2 Elastikstellring 27.027.5 10 10 Metallachse vernickelt (50 x 4 mm) 27.128.0 Faden

aus der Physik-Sammlung (in zwei Farben, je 10-mal, Länge pro Faden ca. 30 cm)

Die Bauteile können mit Hilfe der beiden Dateien „7201_ju_Bauteile_Staebchen.pdf“ und „7202_ju_Bauteile_Staebchen_2.pdf“ ausgedruckt, laminiert und ausgeschnitten werden. Die entsprechenden Löcher können entweder gestanzt oder mit einem 4mm Bohrer gemacht werden.

Das Stäbchenmodell: Herunterladen [docx][780 KB]

Weiter zu Bauteile Stäbchen