Neue Sachlichkeit – Exil – Nachkriegslyrik

Zwischen Naturmagie und Naturentfremdung

M 19 Atmosphäre

| |

| Bildquelle: De-okin (talk) (cc by-sa 3.0): Spree Berlin Ships.JPG

commons.wikimedia.org |

Oskar Loerke: Blauer Abend in Berlin

Der Himmel fließt in steineren Kanälen [...]

(1911)

1. Oskar Loerke ordnet die Großstadt Berlin neu aus der Perspektive des Wassers. Übersetzen Sie die folgenden Bilder, die er gebraucht, in die Realsprache und definieren Sie, um welche Bilder es sich handelt. Vgl. dazu „info Bilder“

| Der Himmel fließt in steineren Kanälen | Metapher | Straßen |

| voll vom Himmelsblauen | ____________ | ____________ |

| gleich Bojen | ____________ | ____________ |

| gleich Pfählen im Wasser | ____________ | ____________ |

| schwarze Essensdämpfe wie Wasserpflanzen | ____________ | ____________ |

| Leben am Grunde | ____________ | ____________ |

| wie eines Wassers Bodensatz und Tand | ____________ | ____________ |

| im Dünen, Kommen, Gehen, Gleiten, Ziehen | ____________ | ____________ |

| wie grober Sand | ____________ | ____________ |

| Spiel der großen Wellenhand | ____________ | ____________ |

2. Das Gedicht ist ein Sonett. Zeigen Sie, wie Loerke diese Gedichtgattung an Hand des Wassermotivs ideal realisiert. Beachten Sie dabei folgende Aspekte: Gleichartiges in den Quartetten, Konzentration in den Terzetten, Abstraktion am Schluss.

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

| info Sonett Aus Italien stammende, streng aufgebaute Gedichtform: 14 meist elfsilbige Zeilen in fünffüßigen Jamben , bestehend aus 2 Quartetten und 2 Terzetten mit umschlingender bzw. freierer Reimstellung in den Terzetten. Inhaltlich entwerfen die Quartette in einer Art Exposition entweder Gleichartiges oder Gegensätze, während die Terzette vereinigen, konzentrieren oder auf eine meist auf abstrakter Ebene liegende Schlusspointe in den letzten Zeilen führen. Insgesamt kommt es zu einem schwebenden Eindruck, der zu einem entscheidenden Gedanken hingeführt wird. |

3. Analysieren Sie das Gedicht formal unter folgenden Gesichtspunkten: Strophenaufbau und –übergänge; Reimschema, Versmaß. Inwiefern wird der Fluss des Wassers durch die formalen Elemente unterstützt?

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

4. Vergleichen Sie die Naturdarstellung in dem Text mit dem Auszug aus Arno Holz’ „Phantasus“. Welches Gedicht vermittelt eher den Eindruck der Einheitlichkeit und Stimmigkeit?

Phantasus: ____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ Loerke: __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

| info Neue Sachlichkeit Die Neue Sachlichkeit hat sich ungefähr ab 1920 als eine Art Gegenbewegung gegen den extrem subjektivistischen Expressionismus verstanden. Der Wille zu mehr Wirklichkeit in objektiven Erscheinungen wurde als dichterische Gestaltungsaufgabe gesehen, die die Dinge ohne subjektive Bewertung zur Wirkung bringen sollte. Die Bewegung öffnete sowohl den Dichtern, die während des 3. Reichs in Deutschland blieben, über die Flucht in die Natur den Weg in die innere Emigration als auch den Autoren, die emigrierten, durch Konfrontation der unschuldig reinen Natur mit den brutalen Realverhältnissen den verfremdenden und oftmals kritischen Blick auf den Gegenstand „Naturlyrik“ selbst. Nach dem 2. Weltkrieg erfuhr die Richtung passend zur Entpolitisierung der 50er Jahre ihre Weiterentwicklung zur naturmagischen Schule , die alle Realität auszublenden versuchte zu Gunsten eines für sich selbst sprechenden natürlichen Universums . Alternativ dazu entwickelte sich eine grundskeptische Haltung, die angesichts der Ereignisse in Deutschland den freien poetischen Umgang mit Natur prinzipiell in Frage stellte. |

|

| Bildquelle: Bundesarchiv Bild 183-W0409-300,

Bertolt Brecht.jpg (cc by-sa 3.0DE) commons.wikimedia.org |

Bertolt Brecht

Ein Ruder liegt auf dem Dach. [...]

(1937)

Frühling

[ ]

III

In den Weiden am Sund [...]

(1938)

| info Svendborger Gedichte Die beiden Texte sind im Exil in Dänemark entstanden, wohin Brecht vor der Naziherrschaft fliehen musste. Während das Gedicht „Zufluchtsstätte“ in den Svendborger Gedichten, einer von Brecht im Jahr 1937 herausgegebenen Sammlung seiner Exillyrik, erschien, wurde das zweite Gedicht, „Frühling“, später in der Sammlung „Gedichte“ (1941) publiziert. Von diesem Gedicht wird hier nur der Schlussteil betrachtet. |

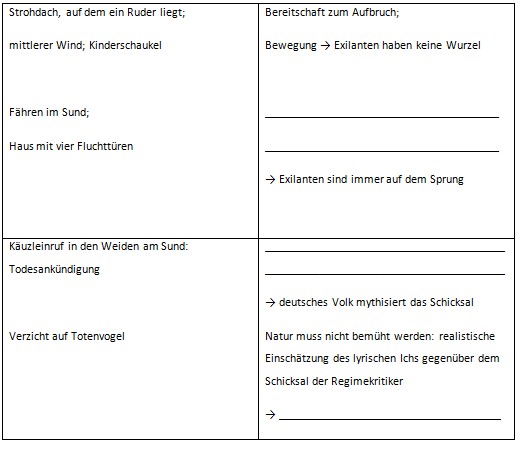

5. Untersuchen Sie die atmosphärische Wirkung der Szenerie in den Gedichten und überlegen Sie, welche Aussagen über die Situation des Autors im Exil indirekt zum Ausdruck gebracht werden. Ergänzen Sie dazu die folgende Tabelle.

6. Welche Aufgabe hat in den beiden Gedichtbeispielen die Darstellung von Natur und Umgebung für das lyrische Ich bzw. den Sprecher?

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

7. Brechts berühmte Äußerung in dem Gedicht „An die Nachgeborenen“,

das ebenfalls in die Svendborger Sammlung aufgenommen wurde,

„Was sind das für Zeiten, wo

ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist,

weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“

steht beispielhaft für die Naturauffassung während der Zeit des deutschen

Faschismus. Interpretieren Sie die beiden Gedichttexte vor diesem Hintergrund.

__________________________________________________

__________________________________________________

|

| Raymond Zoller: Луна над горою ( cc-by-sa 2.0 ) flickr.com |

Wilhelm Lehmann

Ich seh den Mond des Februar sich lagern [...]

(1954)

| info Naturmagie Wilhelm Lehmann wird innerhalb der Neuen Sachlichkeit der sogenannten naturmagischen Bewegung zugeordnet, die dem Traumhaften Wirklichkeitscharakter zubilligte und die Natur in ihrer selbstwirkenden Magie in den Vordergrund stellte. |

8. Stellen Sie sich vor, Sie blicken in die Szenerie, die das Gedicht entfaltet. Was sehen Sie? Welche Atmosphäre wird aufgebaut?

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

9. Welche Rolle spielt das lyrische Ich? Vergleichen Sie diese Rolle mit der des lyrischen Ichs in Brentanos „Wünschelrute“ .

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

10. Lehmann schrieb bereits vor Beginn der Naziherrschaft bis weit nach Ende des 2. Weltkriegs. Richtig bekannt wurde er in der BRD der 50er Jahre. Das 1954 entstandene Gedicht „Februarmond“ weist in der letzten Zeile auf den Sündenfall hin. Wie erscheint die zuvor entworfene Naturszenerie vor diesem Hintergrund?

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

11. Vergleichen Sie die atmosphärische Aufbereitung der Natur durch Lehmann mit der von Bertolt Brecht.

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

weiter: Sprachlosigkeit und Resignation