Kanban-Boards

Projekte in der Arbeitswelt und auch in der Schule werden immer komplexer. Viele Teillösungen und Ideen müssen zusammengetragen, strukturiert und übersichtlich dargestellt werden. Verantwortliche sowie Mitarbeiter wollen alle Informationen „auf einen Blick“ zur Verfügung haben, Ideen einbringen können und eine möglichst gute Verzahnung der Einzelaufgaben erreichen.

Bei diesen komplexen Anforderungen stellt die Kanban-Methode (jap. kanban: Schild, visuelles Signal) oft eine geeignete Herangehensweise dar, um Abläufe zu organisieren und zu optimieren. Meist müssen bestehende Abläufe nicht komplett ersetzt, sondern können durch Kanban-Boards visualisiert und unterstützt werden.

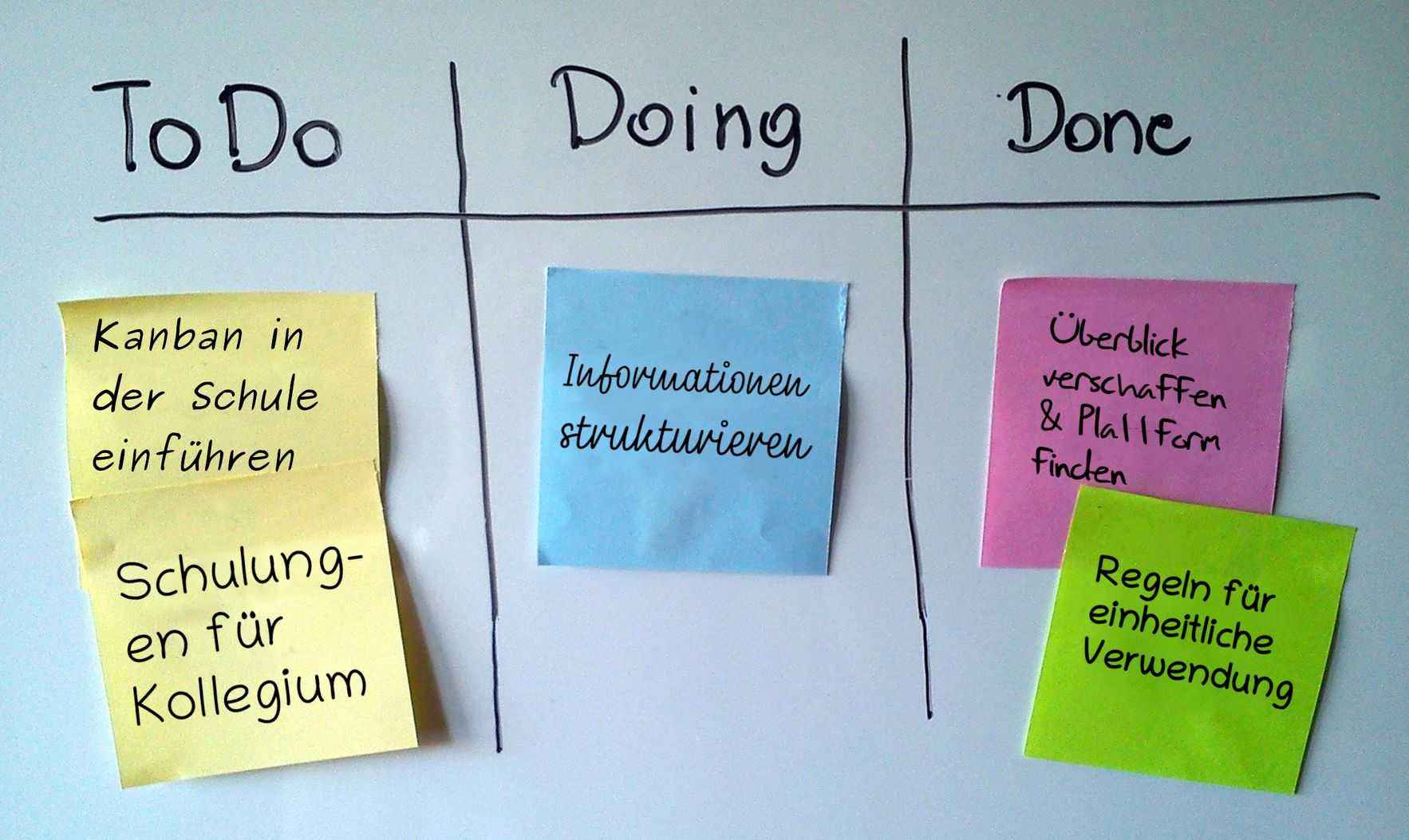

Bildquelle: Simple-kanban-board-.jpg von Jeff.lasovski [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, bearbeitet

Ursprünglich sind Kanban-Boards analog existierende „Schwarze Bretter“, auf denen real existierende Karten bewegt werden (s. Bild oben). Die Idee wurde in Japan bei Toyota entwickelt, um Materialengpässe und gleichzeitig auch zu volle Lager zu vermeiden. Ziel war eine bessere und effizientere Prozessstrukturierung durch einen besseren Materialfluss. In den letzten Jahren hielt die Methode in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement Einzug in den Arbeitsalltag, um den Workflow zu verbessern. Statt um Materialien geht es nun um Aufgaben und Ideen.

Digitale Lösungen kommen seit einigen Jahren vermehrt zum Einsatz. Im Folgenden geht es um diese digitalen Umsetzungen von Kanban-Boards.

Funktionsweise

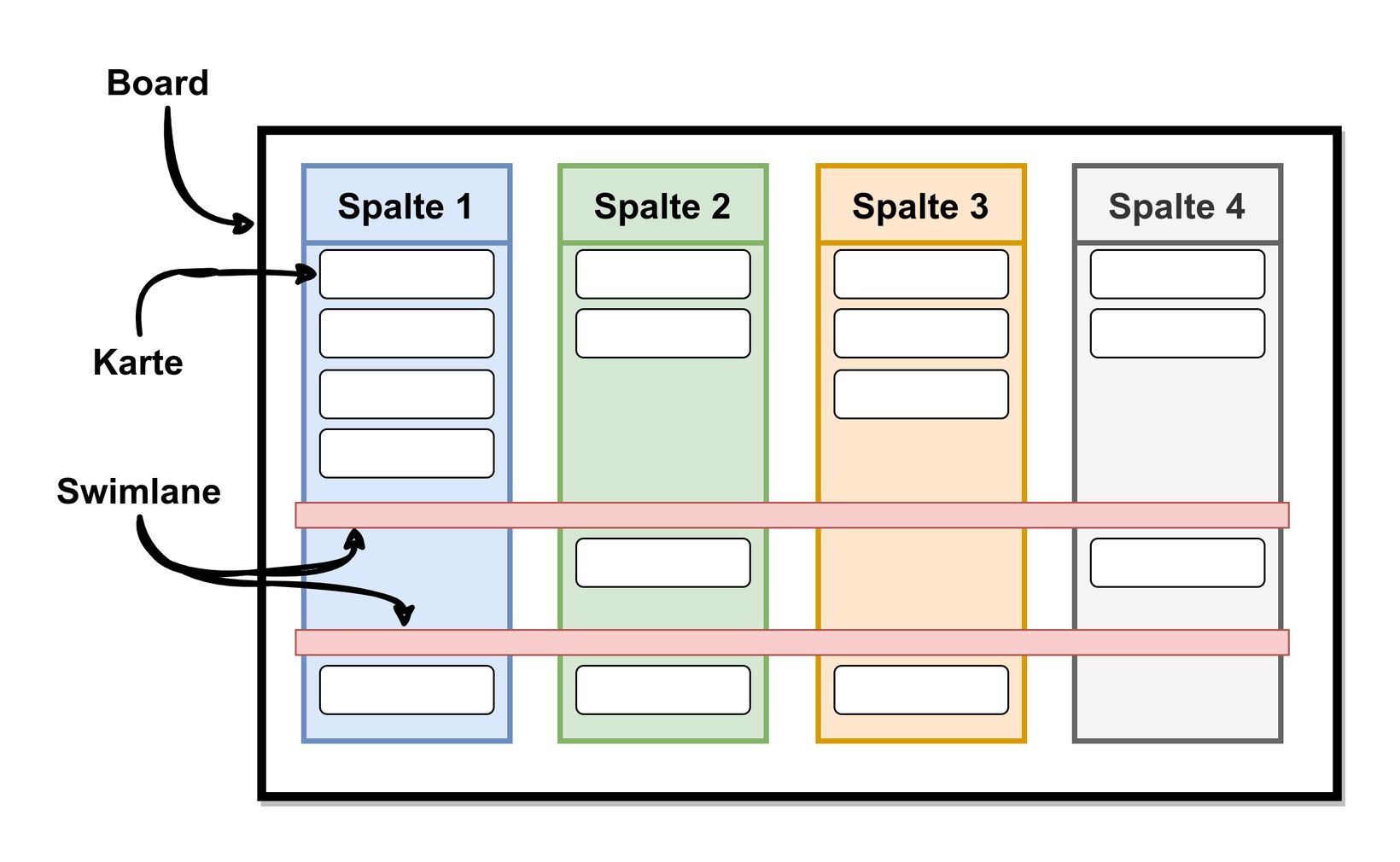

Das Prinzip ist einfach und lässt sich gut mit einer Tabelle mit mehreren Spalten vergleichen. Ein Board besteht aus mehreren Spalten, in den meisten Plattformen heißen letztere „Listen“. Jede Spalte hat einen Spaltenkopf, der das Thema/den Abschnitt in einem Prozess vorgibt. Darunter werden einzelne thematisch oder kontextuell passende Karten erstellt oder der Spalte durch Verschieben zugeordnet. Jede Karte stellt eine Teilaufgabe des Gesamtprozesses dar.

Die Kanban-Karten haben einen Titel und eine Aufgabenbeschreibung, enthalten ggf. Teilaufgaben, Fristen, angehängte Dateien, zugeordnete Personen/Verantwortliche, Priorisierungsinformationen oder Schlagwörter. Die Karte dient gleichzeitig als Karteikarte, auf der alle weiteren Informationen zur jeweiligen Teilaufgabe vermerkt werden können.

Je nach Einsatzszenario des Kanban-Boards können diese Karten jederzeit anderen Spalten neu zugeordnet werden; die Karten „wandern“ also durch die Spalten.

Sogenannte Swimlanes können das Kanban-Board genauer strukturieren, indem sie so etwas wie Unterkategorien der einzelnen Spalten bilden. So können z.B. höhere Prioritäten sichtbar gemacht werden oder die Zuordnung zu einzelnen Personen. Swimlanes erstrecken sich über alle Spalten.

Schematische Darstellung eines Kanban-Boards mit Begriffen

Klassischerweise arbeitet man in einem Dreischritt: Idee/Angefordert – In Bearbeitung – Erledigt. In der Wirtschaft können aber z.B. weiter ausdifferenzierte Kategorien verwendet werden, um Abläufe zu organisieren: Ideensammlung, in der Entwicklung, Prototyp, Produktoptimierung, Produktion, Erarbeitung der Dokumentation, Kommerzialisierung, Kundenservice, Projektevaluation, Nachfolgeprojekte etc.

Einsatz von Kanban-Boards

Durch diese Freiheit der Kategorisierung eignet sich die Methode zum Einsatz in der Schule, auch wenn nicht die gesamte Kanban-Philosophie zum Tragen kommt, sondern v.a. der visuelle Aspekt im Vordergrund steht.

Dabei können Kategorien in einem Kanban-Board chronologisch aufeinander aufbauen, unabhängig voneinander sein oder beide Möglichkeiten zugleich umsetzen. Die Strukturierung sollte von einer Moderation (meist die Lehrkraft) übernommen werden, sodass der Rahmen, in dem sich die Karten bewegen, einheitlich und durchdacht ist.

Durch die Visualisierung aufeinander aufbauender Kategorien ist es möglich, die Menge der gleichzeitig bearbeiteten Arbeitselemente zu überblicken und zu steuern (keine Überlastung durch zu viele Arbeitselemente gleichzeitig). In Anwendungsszenarien, die eine komplexe Kooperation anstreben (größere Projekte von Steuerungsgruppen etc.), bietet es sich an Kanban-Grundsätze anzuwenden: Eine Karte wandert in die nächste Spalte nach unten, es sei denn sie hat eine höhere Priorität. In letzterem Fall würde sie nach oben gesetzt, damit man sie besser im Blick hat und die zugehörige Aufgabe schneller abarbeitet.

Vorteile

- Visualisierung: Die Darstellung erfolgt in einem Raster in Spalten mit den jeweils zugeordneten Karten.

- Flexibilität bei der Ausgestaltung: Die Kategorien können individuell benannt und verändert werden, ebenso die Farbgebung der Karten, teilweise auch dekorative Elemente wie z.B. Hintergründe.

- Interaktivität: Alle oder bestimmte Benutzer können auf die angelegten Karten zugreifen und neue erstellen. Weitere kartenbezogene Funktionen ermöglichen z.B. Kommentare, Bewertungen und Verknüpfungen zu einzelnen Benutzern.

- Erweiterbarkeit: Durch das Hinzufügen von Spalten und die Umsortierung von Karten können Strukturen bei Bedarf an neue Bedürfnisse und Begebenheiten angepasst werden.

- Zentrales Zusammenführen von Informationen aus asynchroner Arbeit: Auch wenn einzelne Teilaufgaben von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden, ist es dennoch für alle möglich den Gesamtprozess im Blick zu behalten, ggf. sogar in „fremden“ Bereichen Ideen einzubringen. In der schulischen Anwendung wird dieser Aspekt meist hinter die anderen zurücktreten.

- Verfügbarkeit: Die Informationen sind bei internetgestützten Kanban-Boards jederzeit und ortsunabhängig verfügbar.

Grenzen

- Wenn der bearbeitende Zugriff auf einzelne Karten nicht geregelt ist, kann es zu unbeabsichtigtem Verschieben von Karten kommen, somit also zu einem ungeordneten Zustand des Boards.

- Je größer und umfangreicher ein Projekt wird, desto schwieriger ist es alles im Blick zu haben. Wenn ein Board zu viele Karten beinhaltet, vor allem konzentriert in wenigen Spalten, wird es unübersichtlich.

- Bei Projektarbeiten müssen alle Beteiligten akribisch genau Informationen auf den Karten erfassen, damit Informationen dokumentiert und für alle transparent sind.

- Sind Benutzer, z.B. Schülerinnen und Schüler, gewillt Unfug zu treiben oder Chaos zu stiften, so ist die Verwendung – wie bei vielen anderen digitalen Werkzeugen auch – kaum sinnvoll möglich.

Weiter zu Anwendungsszenarien in der Schule