Neueste Erkenntnisse der Motivationsforschung

Früher unterschied die Motivationsforschung zwischen motivationalen Anreizen, die von außen auf das Individuum (extrinsisch) einwirken und solchen, die von ihm selber, also von innen (intrinsisch), kommen. Diese relativ formale Unterscheidung wird jedoch den komplexen grundlegenden Gegebenheiten, die die Forschung in den letzten Jahren ans Tageslicht gefördert hat, nicht gerecht.

Seit mit Hilfe der modernen Hirnforschung (seit ca. 1990) tief in die neuronale Struktur und Funktionsweise des Hirns Einblick genommen werden kann, ergaben sich ganz neue Erkenntnisse. Spitzer betont in seinem Buch „LERNEN“ 1 (2002), dass der Mensch von Natur aus immer motiviert sei. Einen Menschen motivieren zu wollen sei ungefähr dasselbe, wie wenn man jemanden Hunger beibringen wolle, so Spitzer. „Die Frage lautet nicht: Wie kann ich jemanden motivieren? Es stellt sich vielmehr die Frage, warum viele Menschen so häufig demotiviert sind.“ Was, so müsse man sich fragen, bringt die angeborenen, äußerst effizienten Motivationssysteme des Hirns in Gang, was dämpft sie oder bringt sie gar „zum Absturz“?

Joachim Bauer legt in seinem Buch, Prinzip Menschlichkeit“ 2 eindrücklich dar, dass jede Art von Motivation (auch die so genannte intrinsische) auf gelingenden Beziehungen beruht und somit auf diese angewiesen ist. „Jede Form von zwischenmenschlicher Resonanz und erlebter Gemeinschaft scheint die Motivationssysteme zu erfreuen.“ 3

Alles, was der Lehrer an Motivationshilfen auf der methodischen Ebene arrangieren kann, ist dieser grundlegenden Gesetzmäßigkeit nachgeordnet.

Ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern intakt, lassen sich die Schüler durch einen gelungenen Einstieg ins Thema, durch angemessene Problemstellungen, durch ein lernfreundliches Vorgehen (z.B. durch die Berücksichtigung der Gedächtnissysteme 4 ), ansprechend gestaltetes Übungsmaterial, durch ein breites Spektrum anregender Arbeitsmethoden (z.B. die WELL-Methoden von Prof. Wahl, Weingarten), durch die Möglichkeit, sich als selbstwirksam zu erleben, mehr oder weniger willig auf die von ihnen geforderte Arbeit ein, während sie sich der Arbeit entziehen oder Widerstand leisten, wenn die Beziehung zum Lehrer belastet oder gar abgerissen ist. Hierzu noch einmal Joachim Bauer: „Es gibt letztlich keine Motivation ohne Beziehung. Die intrinsische Motivation kommt aus Beziehungen zu Menschen!“ 5

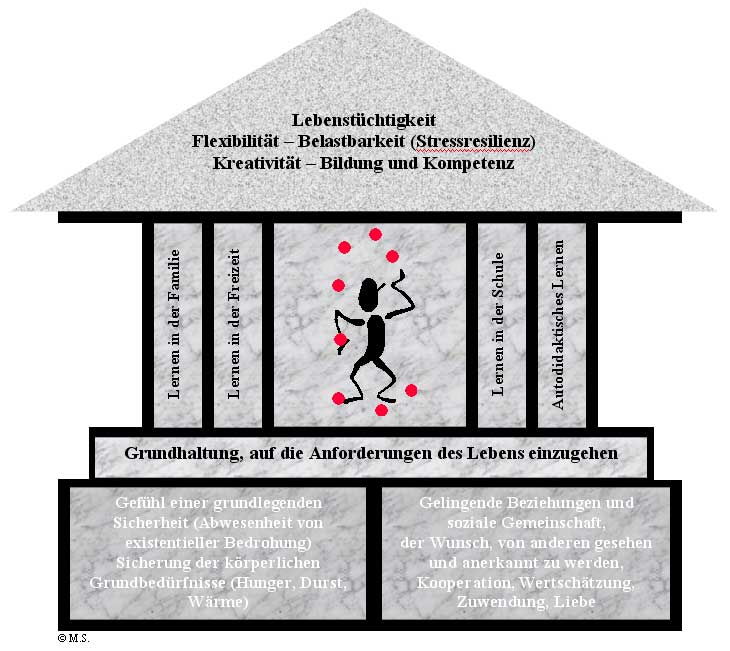

Abraham Maslows 6 „Bedürfnispyramide“ stellt das Bedürfnis nach sozialer Zuwendung und Akzeptanz auf Stufe 3 (nach Stufe 1: Körperliche Grundbedürfnisse und Stufe 2: Materielle Sicherheitsbedürfnisse). Entsprechend den neuen Erkenntnissen, wie sie von J. Bauer referiert werden, sind jedoch physiologische Grundbedürfnisse und sozio-psychologische Grundbedürfnisse gleichrangig zu bewerten. So weiß jeder moderne Lehrer, dass Kinder trotz bester materieller Versorgung nicht lernfähig und lernbereit sind, wenn ihre sozio-psychologischen Grundbedürfnisse nicht ebenfalls befriedigt werden. Die physiologische Versorgung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für erfolgreiches Lernen.

Auf der anderen Seite gibt es viele Beispiele dafür, dass gelingende zwischenmenschliche Beziehungen bis zu einem gewissen Grad die Vernachlässigung auf der physiologischen Ebene kompensieren können. 7

Nur wenn die beiden grundlegenden Bedürfnisse einigermaßen gesichert sind, ergibt sich daraus eine Grundhaltung, mit deren Hilfe das Individuum angemessen auf die Anforderungen des Lebens eingehen kann. Dieses Fundament ist für alle Lernprozesse von zentraler Bedeutung.

Den Zusammenhang von Motivation und Aggression stellt J. Bauer wie folgt dar: „Die ursprüngliche Funktion der Aggression besteht – dafür liegen wissenschaftlich gesicherte Daten vor – in der Bewahrung der Unversehrtheit des eigenen Organismus und in der Abwehr von Schmerz.“

8

Da das Gehirn zwischen „social pain“ und „physical pain“ kaum einen Unterschied macht, fühlt sich der Mensch durch „social pain“ in seiner biologischen Unversehrtheit genauso bedroht wie von „physical pain“, was darauf hinweist, dass Bindung und soziale Akzeptanz ebenso unverzichtbar sind, wie die Sicherung rein körperlicher Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Sicherheit). „Soziale Isolation wird vom Körper …nicht nur psychisch, sondern auch neurobiologisch als Schmerz erlebt und mit einer messbaren biologischen Stressreaktion beantwortet.“

9

1

Manfred Spitzer, Lernen, Heidelberg/Berlin 2002, S. 192f

2

Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 20075

3

Ders. ebenda S. 42

4

Hans Markowitsch unterscheidet in seinem Buch

Dem Gedächtnis auf der Spur, Darmstadt 2002,

vier Gedächtnissysteme: Das Wissensgedächtnis, das episodische Gedächtnis, das prozedurale Gedächtnis und das Priming Gedächtnis.

5

Joachim Bauer, Vortrag beim BELZ-Forum „Lernen lernen“ in Bad Wörishofen am 12. April 2008

6

Abraham Maslow, US-amerikanischer Psychologe (1908 – 1970)

7

Wie wichtig die zwischenmenschliche Zuwendung ist, zeigt der tragische Versuch des mittelalterlichen Stauferkaisers Friedrich, Kinder nach der Geburt ohne Ansprache zu lassen und ihnen außer der physiologischen Grundversorgung nichts zu gewähren. Er wollte herausfinden, welches die "Ur"-sprache des Menschen ist. Die Kleinen starben alle!

8

Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 20075, S. 77

9

Ders. ebenda, S. 79