4 Kontext im Mittelalter

Ähnlich wie in der Antike und doch wieder anders sieht es im Mittelalter

aus. Wenn wir als Beispiel einfach die berühmte Lehre vom vierfachen Schriftsinn

heranziehen, so zeigt sich, dass sie zwar eine Art Kontext-Vorstellung voraussetzt,

aber eine ganz andere als unsere heutige. Bekanntlich unterscheidet man seit

Johannes Cassian(nus) im 5. Jahrhundert

- den Literalsinn - die wörtliche, biblisch-historische Auslegung;

- den allegorischer Sinn - die Interpretation "im Glauben" auf die zeitlosen dogmatischen Lehrinhalte hin;

- den tropologischer Sinn - die Interpretation "in Liebe" für das moralische Handeln des Einzelnen auf dieser Welt;

- den anagogischen Sinn - die Interpretation "in Hoffnung" auf die Endzeit, das Endgericht und das Jenseits hin.

Mit Cassians berühmtem Beispiel bedeutet 'Jerusalem' demnach:

- im Literalsinn die Stadt Jerusalem;

- im allegorischen Sinn die christliche Kirche;

- im tropologischen Sinn die Seele des Einzelnen;

- im anagogischen Sinn das himmlische Jerusalem, von dem die Offenbarung des Johannes spricht.

Dies lässt sich am einfachsten tabellarisch gegenüberstellen:

| Sinn | Bedeutung | Kardinaltugend | Bsp. 'Jerusalem' | ||||||||||||||||

|

|

|

|

Hier wird also der biblische Text tatsächlich jeweils auf einen Kontext hin interpretiert. Jedoch handelt es sich allenfalls beim Literalsinn um einen Kontext in unserem Sinne, insofern der Text auf dieser Ebene im Gesamtzusammenhang der Bibel gedeutet wird. Auch hier handelt sich aber meist nicht um den historischen Kontext in unserem Sinne, denn nur selten wird auf die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge eines Textes oder die Umstände seiner Abfassung eingegangen; schließlich galt die Bibel oft als göttlich inspiriert, als 'Gottes Wort' in mehr oder minder wörtlichem Sinne (wie heute noch oder wieder bei manchen Evangelikalen), und daher war es natürlich unstatthaft, ihre Texte auf die Umst ände ihrer Abfassung hin zu interpretieren. Daher ist auch der Literalsinn oft eher heilsgeschichtlich als geschichtlich in unserem Sinne zu verstehen. Die drei anderen Ebenen würden wir allesamt bereits als Beispiele einer 'interessierten', aktiven Kontextualisierung betrachten, die also oft gar nicht mit dem Text selbst bzw. der Autorintention zusammenhängt, sondern ganz vom Leser an den Text herangetragen wird. Das ist wohl verständlich, soweit im Text von zentralen Lehrinhalten die Rede ist: dann wird der Text im jeweiligen Gesamtzusammenhang der christlichen Lehre gelesen, und so ähnlich geht auch ein heutiger Theologe vor, wenn er etwa eine Predigt vorbereitet. Kühn (um nicht zu sagen absurd) wird es aber, wo Texte auf ein ganz anderes Thema bezogen werden; so etwa, wenn das Hohelied als Lied der Liebe zwischen der Seele und Gott gedeutet wird. (Noch im Zeitalter der Reformation zog sich Sebastian Castellio den Zorn von Calvin und ganz Genf zu, weil er es u. a. wagte, das Hohelied als Liebesgedicht zu interpretieren!) Nun könnte man aus dem Gesagten schließen, Antike und Mittelalter habe das Bewusstsein für die Differenz der Lebenswelten und Interessen von Autor und Leser ganz gefehlt, und damit also eine der wichtigsten Voraussetzungen für unseren heutigen Kontextbegriff. Die Lebenswelten und Interessen von Autor und Leser sind ja zwei zentrale, aber wohl zu unterscheidende Kontext- und Verstehenshorizonte für jeden Text. Es gibt aber Beispiele, die zeigen, dass auch dem Mittelalter diese historische Differenz durchaus bewusst sein konnte. Ich möchte nur ein berühmtes Beispiel heranziehen, das als Exempel eines bewussten Kontext-Wechsels recht instruktiv ist. Ein bewusster Kontext-Wechsel schafft kreativ Bedeutung, indem er ein Element in einen neuen Kontext verp anzt, den originalen Kontext aber noch durchscheinen lässt und gerade mit der Spannung dieser beiden Kontexte auf etwas hinweist.

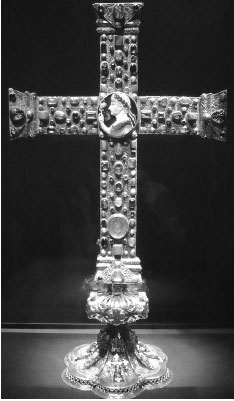

Dies

klingt nach einer Technik der modernen Kunst und Literatur, aber ein schönes

Beispiel dafür bietet schon das sog. Lotharkreuz, das um das Jahr 1000

in Köln angefertigt wurde.

Dies

klingt nach einer Technik der modernen Kunst und Literatur, aber ein schönes

Beispiel dafür bietet schon das sog. Lotharkreuz, das um das Jahr 1000

in Köln angefertigt wurde.

Nun sind solche Kontextwechsel nicht selten: schon in der Antike widmete man

Kunstwerke um, indem man ihnen eine neue Bedeutung überstülpte; aus

Neros Kolossalstatue wurde nach seiner damnatio memoriae durch Umdeklaration

ein Bild des Sonnengottes, ebenso wurden die Büsten, Münzen, Triumphbögen

anderer verdammter Herrscher auf andere Personen umgewidmet, und aus vielen

römischen Tempeln wurden kurzerhand christliche Kirchen.³³ Aber

auch ein ganz gewaltfreies Zitat kann zum Kontextwechsel werden, wie der große

Mediävist Kurt Flasch erläutert: "Wenn ein karolingischer Schriftsteller

die Philosophiedefinition Ciceros ('Wissen der göttlichen und menschlichen

Dinge in ihren Gründen') zitierte, ließ er [. . .] jede Einzelheit stehen,"

stellte sie "aber in eine[n] vollkommen anderen Zusammenhang", da 'göttlich'

und 'menschlich' im christlichen Kontext jeweils etwas ganz anderes bedeuten.

Beim Lotharkreuz hingegen wird der alte Kontext gerade nicht getilgt, sondern bewusst aufgenommen; die Pointe des Kunstwerkes liegt just in der Spannung zwischen altem und neuem Kontext des Kameo. Man könnte dies eine kreative Kontextualisierung nennen.

Anhand solcher Beispiele wird deutlich, dass das Mittelalter so dunkel und geschichtslos nicht war, wie wir seit der Polemik der Humanisten oft glauben, auch nicht in Sachen Interpretation und Kontext. Wahrscheinlich war man sich der historischen Differenz und des historischen Kontextes teils durchaus bewusst, hielt sie aber für zur Interpretation der Bibel einfach teils unstatthaft, teils nebensächlich. Denn wenn es einerseits um das Handeln im Jetzt geht (siehe die dogmatische und die moralische Interpretation), teils um die ewigen Werte: was interessieren da Zufälligkeiten wie der historische Kontext?!

28 Die Lehre hat sich aus zahlreichen Vorstufen entwickelt. So kennt Paulus (Galater iv 24) nach rabbinischem Vorbild die allegorische Deutung der Heiligen Schrift; Origenes nimmt bereits einen mehrfachen Schriftsinn an und bei weiteren Kirchenvätern ist von einem dreifachen Schriftsinn die Rede.

29 Zu Cassians Hermeneutik vgl. etwa Kurt Niederwimmer: Zur Lehre vom vierfachen Schriftsinn bei Johannes Cassian (Conl. XIV, 8), in: Wiener Jahrbuch für Theologie 6/2006, 61-83. Die Gesamtgeschichte des vierfachen Schriftsinns summiert epochemachend Henri de Lubac: Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'écriture, Paris 1959-1964; auf deutsch ist eine Auswahl zusammen mit anderen Schriften greifbar: Typologie, Allegorie, geistiger Sinn. Studien zur Geschichte der christlichen Schriftauslegung, Freiburg 1999 (Theologia Romanica 23). Verbindungen zur modernen Dichtung knüpft Klaus Reichert: Vielfacher Schriftsinn. Zu Finnegans Wake, Frankfurt a.M. 1989.

30 Es ließen sich auch antike Beispiele anführen; insbesondere wurden oft symbolträchtige Stücke aus einer Kriegsbeute als Weihegaben oder Monument gestiftet, so etwa Waffen und Teile erbeuteter Schiffe im Heiligtum von Delphi oder die seit Augustus nach Rom gebrachten ägyptischen Obelisken, die in der Neuzeit wiederaufgerichtet und teils zu Wegweisern für Pilger umfunktioniert wurden. Ein weiteres wie das Lotharkreuz zeitalterübergreifendes Beispiel wäre die Quadria des Markusdomes in Venedig, ursprünglich in Rom auf einem Triumphbogen Neros aufgestellt, dann von Kaiser Konstantin nach Konstantinopel versetzt und im Hippodrom aufgestellt, 1204 als Kriegsbeute nach Venedig mitgenommen, 1798 auf Geheiß Napoleons in den Louvre entführt, seit dem Wiener Kongress 1815 wieder in der Lagunenstadt. Auch hier darf man vermuten, dass zumindest der jeweils vorhergehende Kontext bewusst durchscheinen sollte.

31 Eine ordentliche Zusammenfassung der Zusammenhänge bietet der Artikel 'Lotharkreuz' der deutschsprachigen Wikipedia; vgl. aus der reichen Literatur z. B. Richard Faber: Die Verkündigung Vergils: Reich, Kirche, Staat. Zur Kritik der Politischen Theologie, Hildesheim 1975, 75ff.

32 Die Photographie wurde http://commons.wikimedia.org/ entnommen; sie stammt von dem Benutzer 'Carolus Ludovicus' und steht unter der Lizenz 'Creative Commons Attribution Share- Alike 2.0 Germany', siehe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en.

33 Besonders schöne Beispiele sind etwa Santa Maria sopra Minerva in Assisi, Santa Maria delle Colonne in Syrakus (in beiden Fällen wird aus Athene/Minerva also Maria) oder das Maison Carrée in Nîmes.

34 Es lohnt sich, den Zusammenhang zu zitieren: "Wenn ein karolingischer König in ein Kreuz seines Hofschatzes eine Gemme des ersten nachchristlichen Jh.s einfügen ließ, so veränderte sein Goldschmied an ihr vielleicht kein einziges Detail, aber durch die neue Funktion, durch die Zugehörigkeit zu einem karolingischen Kronschatz, der zusammen mit dem Blut der Ahnen und der Haartracht magisch-religiösen Beistand zu verbürgen hatte, änderte sich doch alles. Wenn ein karolingischer Schriftsteller die Philosophiedefinition Ciceros ('Wissen der göttlichen und menschlichen Dinge in ihren Gründen') zitierte, ließ er - ebenso wie der Goldschmied - jede Einzelheit stehen, stand aber in einem vollkommen anderen Realzusammenhang [. . .]" - Kurt Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter, Stuttgart 1986, 125.