Analysekompetenz

Arbeitstechnik: Erklären oder ein- bzw. zuordnen anhand von Theorien und Modellen

Schüler- und Lehrervorlage

I. Definition: Was ist ein Modell? Was eine Theorie?

Modelle sind eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit. Dies kann in Form eines konkreten Gegenstandes passieren (z.B. das Modell eines Hauses) oder in Form von Theorien (z.B. neuzeitliche Vertragstheorien).

- Modelle sind zunächst Abbildungen von in der Wirklichkeit vorkommenden Originalen.

- Modelle reduzieren die Originale auf ihre typischen oder charakteristischen Eigenschaften, bzw. auf diejenigen, die im konkreten Kontext relevant sind.

- Modelle haben eine anwendungsbezogene Funktion. Sie sind für einen bestimmten Adressatenkreis, für eine bestimmte Zeit (oder Zeitspanne) und für einen bestimmten Zweck konstruiert.

Wissenschaftliche Theorien betrachten meist einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Sie versuchen mit Hilfe begründeter Aussagen Gesetzmäßigkeiten zu erklären oder Prognosen zu erstellen. Eine Theorie enthält in der Regel beschreibende (deskriptive) und erklärende (kausale) Aussagen über diesen Teil der Realität. Theorien sind mit Hilfe von Beobachtungen oder Experimenten überprüfbar (empirische Forschung). Sie können demnach falsifiziert (widerlegt) oder vorläufig verifiziert (bestätigt) werden.

II. Sach-, Konflikt- und Problemlagen anhand von Modellen und Theorien erklären oder ein- bzw. zuordnen

ZPG GK

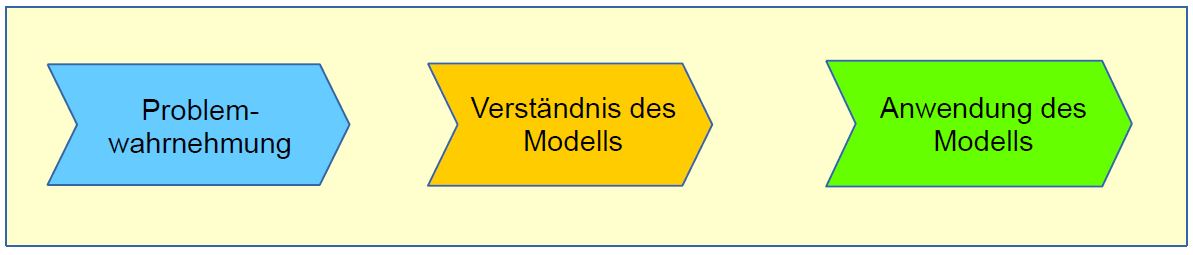

- Problemwahrnehmung

- Welcher komplexe Sachverhalt, welche Struktur oder Wechselwirkungen soll erklärt werden?

- Welches Modell ist dazu geeignet?

- Verständnis des Modells

- Welche Absicht steht hinter ihm?

- Welche Größen/Begriffe/Kategorien enthält das Modell?

- In welchem Zusammenhang stehen diese?

- Welche Bedeutung haben die Zusammenhänge?

- Welche räumliche und zeitliche Reichweite steckt in ihm?

- Anwendung des Modells auf der Wirklichkeit

- Welche Aussagen des Modells können die Wirklichkeit darstellen oder erklären?

- Inwiefern entsprechen realen Strukturen oder Prozessen den Annahmen des Modells?

- Wo liegen die Grenzen des Modells?

- Was könnte zu einer Präzisierung des Modells führen?

Didaktische Hinweise

Die Arbeit mit Modellen und Theorien im Gemeinschaftskundeunterricht dient dazu, von Schüler*innen beobachtete Ereignisse, Fakten, Positionen, Interessen, Aussagen usw. in Erklärungszusammenhänge einzuordnen. Gleichzeitig können Modelle und Theorien dabei helfen, Maßnahmen, Vorschläge oder Aussagen zu erklären und in einem größeren Theoriezusammenhang zu verstehen. Dies gelingt, indem die Wirklichkeit in Modellen und Theorien reduziert dargestellt wird. Damit verleiten sie jedoch auch zur einfachen Generalisierung. Deswegen ist es wichtig, mit den Schüler*innen die kritisch zu reflektieren und Absicht und Reichweite von Theorien und Modellen zu thematisieren.

Bevor Schüler*innen im Fach Gemeinschaftskunde mit Modellen und Theorien in Kontakt kommen, kennen sie solche schon aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht und zum Teil auch aus anderen gesellschaftlichen Fächern. Im Verlauf der Schulzeit steigern sich Komplexitäts- und Abstraktionsgrad und auch die Diskursivität.

Die Leistung der Schüler*innen gliedert sich in Problemwahrnehmung (AFB I) – Verständnis (AFB I) – Anwendung (AFB II).

Ebenen der Progression:

- Inhalte: Komplexität der politischen Problemstellung

Durch die Auswahl der politischen Probleme und Kontroversen kann auf inhaltlicher Ebene differenziert werden. Die Problemwahrnehmung kann auch insofern vereinfacht werden, indem man nur einen ausgewählten Aspekt des Modells/der Theorie betrachtet und im Folgenden die Komplexität steigert. In einem weiteren Schritt können Inhalte auch so gewählt werden, dass die Grenzen des Modells/der Theorie aufgezeigt werden könne. - Reichweite/Komplexität des Modells/der Theorie

Bei zahlreichen Modellen/Theorien ist es möglich, diese schrittweise zu erweitern und somit ihre Komplexität zu erhöhen (z.B. Wirtschaftskreislauf). Darüber hinaus kann es zunächst einfacher sein, Beobachtungen bestimmen Modellen oder Theorien zuzuordnen, um dann erst in einem zweiten Lernschritt zu versuchen, mit Modellen und Theorien komplexere Beobachtungen zu erklären. - Sprachliche Graduierung

In Verlauf ihres Lernprozesses erlangen Schüler*innen eine zunehmend komplexe Fachsprache. Gerade bei der Arbeit mit Modellen und Theorien ist diese besonders wichtig, da Fachsprache Inhalte präzise benennen kann. Deswegen kann auch hier der Einsatz von Unterstützungshilfen sinnvoll sein, um bei der Einordnung oder Anwendung sprachlich adäquat vorzugehen.

Weiter zu Methodenkompetenz