Die Substitutionstheorie

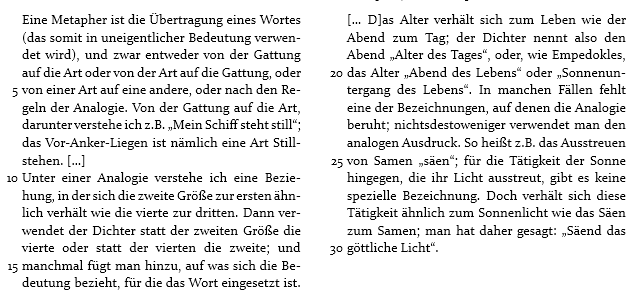

Aristoteles entwickelt in seiner „Poetik“ eine Theorie der Metapher, die beim sprachlichen Prozess ansetzt.

Aristoteles, Poetik 1457b, übersetzt von Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1982, 69 ff.

Aufgabe 11

Fassen Sie in eigenen Worten zusammen, was die Metapher als Substitution ausmacht.

Aufgabe 12: Auseinandersetzung mit einer Interpretation

| Ein Einwand gegen die Substitutionstheorie lautet, dass sie Metapher lediglich auf einen oberflächlichen Schmuck reduziere. Wenn es einen eigentlichen, unbildhaften Ausdruck gibt, dann gibt es keine Notwendigkeit, diese zu ersetzen. Doch die Metapher leistet wesentlich mehr: Oft werden Metaphern deshalb verwendet, weil es gar keinen angemessenen Ausdruck gibt, z.B. wenn neue Techniken eingeführt werden (z.B. surfen im Internet, Motorhaube) oder wenn es um abstrakte Sachverhalte geht (z.B. Ideen reifen, verästeln sich, werden ausgefeilt, rhetorisch verpackt und verkauft, sind neu oder haben sich verbraucht usw.). Hier erweitern sich die sprachlichen Möglichkeiten. Auf diesem Wege entstehen letztlich auch neue Begriffe, die gar nicht mehr als Metapher wahrgenommen werden (sog. tote Metaphern, z.B. Flaschenhals, Leitfaden) |

Georg Heym: Die Stadt

Sehr weit ist diese Nacht. Und Wolkenschein

Zerreißet vor des Mondes Untergang.

Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang

Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein.

Eine Schülerin interpretiert diese Stelle wie folgt:

Die Metapher, dass die „tausend Fenster“ der Stadt „blinzeln mit den Lidern“, steht dafür, dass in der Stadt abends ständig irgendwo ein Licht an- oder ausgemacht oder ein Rollo hochgezogen oder heruntergelassen wird.

- Erläutern Sie, inwiefern diese Deutung unbefriedigend ist. Überlegen Sie dazu, welche Elemente und Bedeutungen des Bildspenders hier übergangen werden.

- Worin besteht also umgekehrt die Leistung der Metapher in diesem Gedicht?

- Erläutern Sie, inwiefern in der Kritik an der Interpretation in a) eine Kritik an der Substitutionstheorie liegt. Ziehen Sie dazu auch den nebenstehenden Kasten und Beispiele aus Ihrer bisherigen Arbeit heran.

Die Metapher: Herunterladen [docx][7 MB]

Die Metapher: Herunterladen [pdf][1 MB]

Weiter zu Interaktionstheorien