Arbeitsblatt 5 B: China-Europa Kontakte

China und der europäische Einfluss

Das Vordringen der Portugiesen, Briten und Holländer in den Indischen Ozean blieb den Chinesen nicht verborgen, im Gegenteil: Schon früh versuchten die Kaiser und ihre politischen Berater zu ergründen, worin der Erfolg der Europäer seine Ursache hatte. Der Großvater des Kaisers Qianlong, Kangxi, hielt vor allem die Navigationstechnik und Kartographie der Europäer für ausschlaggebend, also ihre Fähigkeit schnelle Schiffe zu konstruieren, mit Hilfe von Sextanten etc. die Routen zu berechnen und danach auch zu segeln. Schon im 17.Jahrhundert wurden daher jesuitische Missionare, die das Christentum in Asien verbreiteten sollten, an den Kaiserhof geholt, um dort die neusten mathematischen und astronomischen Kenntnisse zu erläutern.

Einer dieser Jesuiten, der aus Deutschland stammende Adam Schall von Bell, wurde zum Vorsitzenden des kaiserlichen Kalenderamtes, gewissermaßen dem Wissenschaftsministerium der Chinesen, bestellt. Mit ihm und seinem belgischen Nachfolger Ferdinand Verbiest kam die Kenntnis vom heliozentrischen Weltbild und von den Umlaufbahnen der Planeten nach China. Aber nicht nur dies: Die beiden Jesuiten, beides studierte Mathematiker und Physiker, unterstützten die chinesische Armee bei der Entwicklung von Artillerie, bauten erste Dampfmaschinen und richteten ein erstes Himmels-Observatorium in Peking ein.

Bildquelle: VerbiestBeijingObservatory.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Das Observatorium in Peking

Bildquelle: SteamMachineOfVerbiestIn1678.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Bild der von Verbiest beschriebenen Dampfmaschine

Bildquelle: Kunyu Quantu Ferdinand Verbiest 1674.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Die erste realistische Weltkarte Chinas, veröffentlicht von Verbiest 1674

Die Jesuiten wurden neben ihrer wissenschaftlichen Expertise auch wegen ihres europäischen Kunstverstandes geschätzt. Kaiser Qianlong beauftragte mehrere Jesuiten, insbesondere den Maler Guiseppe Castiglione (1688-1766), mit mehreren Arbeiten für seine Kunstsammlung. Castiglione verband in seinen Werken traditionelle chinesische Motive mit europäischer Technik, insbesondere der Zentralperspektive, die zuvor in China unbekannt war. Qianlong war von dieser neuen Kunstform derart begeistert, dass er sich sogar – ganz in europäischer Tradition – als Kaiser zu Pferde malen ließen und damit, ohne es zu wissen, an Darstellungen aus der römischen Antike anknüpfte.

Bildquelle: Philip II rubens.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Bildquelle: The Qianlong Emperor in Ceremonial Armour on Horseback.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Das Gemälde von Peter Paul Rubens Philipp II. (1628) von Spanien dürfte wohl Vorbild für Castigliones Gemälde von Kaiser Qianlong gewesen sein.

Castiglione und andere Jesuiten wurden aber auch damit beauftragt, Garten und Paläste nach europäischer Art nördlich von Peking anzulegen. Qianlong plante hier ein Ensemble unterschiedlicher architektonischer Traditionen, die seine eigene Rolle als Herrscher im Zentrum der Welt unterstreichen sollte. Dieser Xiyang Lou (= „westliche mehrstockige Gebäude“) genannte Gartenpalast vereinte Baustile des Rokoko mit klassischer chinesischer Architektur.

Das größte Gebäude der Anlage, das zweistöckige Haiyan Tang („Halle der friedlichen See“), aus einem Zentralbau und einem westlich vorgelagerten Querflügel bestehend, barg in seinem Inneren ein großes Wasserreservoir, das die beidseitig gelegenen Wasserspiele versorgte, deren östliches den Mittelpunkt des Gartens bildete. Vor der Westfassade lag ein Bassin mit Fontänen, das die „Wasser-Uhr“ genannt wurde. Die „Wasser-Uhr“ bestand aus einem Wasserbecken, an dessen gebäudeseitigem Rand zwölf Figuren menschlicher Gestalt mit Tierköpfen standen, die in zwei Gruppen angeordnet waren. Sie entsprachen den chinesischen Tierkreiszeichen. Alle zwei Stunden zeigte eine der Figuren durch einen Wasserstrahl die Stunde an, zur Mittagszeit stiegen alle Fontänen gleichzeitig auf. Der Baumeister, der Jesuit Benoist, berichtet in einem Brief über die Reaktion des Kaisers Qianlong:

Schließlich ging die Begeisterung des Kaisers so weit, dass er einen Bau von unermesslicher Größe errichten ließ, einen neuen europäischen Palast, dessen Gärten die seltsamsten und großartigsten, unsere Vorstellungskraft weit übertreffende Wasserspiele erhalten sollten.

Bildquelle: Yuanmingyuan haiyan.jpg [ PD ], via Wikimedia Commons, bearbeitet.

Die Faszination für europäische Erfindungen oder Architektur wurde am Hofe der chinesischen Kaiser keineswegs von allen geteilt. Viele der hohen Hofbeamten (Mandarine) sahen die traditionelle chinesische Kultur in Gefahr und wollten den Einfluss der Jesuiten beschränken. So schrieb der Mandarin Chen Zishou über die neuen, realistischen Weltkarten, die aus Europa gekommen waren:

„Alle Barbarenvölker innerhalb der vier Meere sollten kommen, um dem Kaiser Tribut zu zollen. Mögen sie die Welt auch so darstellen, als bestehe sie aus fünf Kontinenten, müssen bei uns doch vier den Kern, nämlich China als das Reich der Mitte, umgeben“.

Nach dem Tode Qianlongs 1799 verloren die Jesuiten am Hofe rapide an Einfluss und der technisch-wissenschaftliche Austausch, der im 17. Jahrhundert begonnen hatte, brach ab.

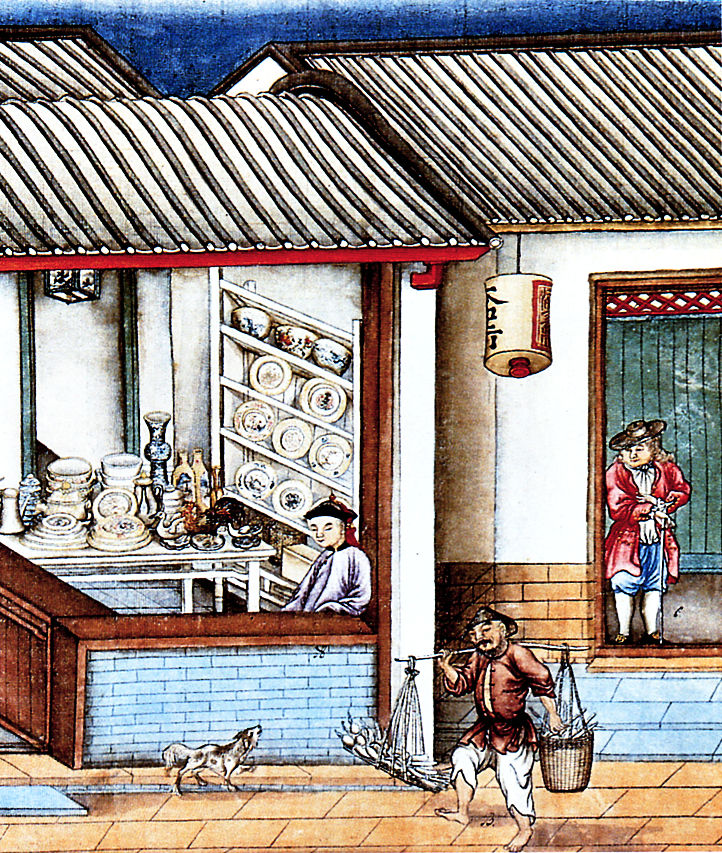

Mehr als 99% der chinesischen Bevölkerung dürfte zunächst ohnehin kaum an diesem Austausch teilgehabt haben, er blieb auf den Kaiser und den unmittelbaren Hofstaat beschränkt.. Allerdings orientierte sich die aufsteigende Klasse der urbanen Kaufleute und des handelsorientierten Landadels am Westen. In ihren Häusern stellten sie Uhren, mechanisches Spielzeug und Kalender zur Schau, die aus Europa importiert worden waren. Der Handelsaustausch mit Europa brachte also auch in China eine neue Form der Konsumkultur hervor, die den erworbenen Reichtum für den Erwerb exotischer Produkte nutzte, nicht zuletzt um sich von der Masse der Bevölkerung abzugrenzen. Da Kaiser Qianlong den Handel mit Europa aber auf einen Hafen (Kanton) und eine Kaufmannsgilde per Verordnung beschränkt hatte, kamen nur wenige Kaufleute in Kontakt mit westlichen Gütern und Moden, d.h. der Umfang dieses europäischen Einflusses blieb eng begrenzt. Nicht zuletzt hatten auch die Chinesen schlechte Erfahrungen mit den Europäern gemacht: Chinesische Händler waren im holländischen Batavia oder im portugiesischen Macao immer wieder Massakern zum Opfer gefallen, und die Kolonisierung Indiens durch Großbritannien nach dem Zusammenbruch des Mogulreiches war ein warnendes Beispiel für de Chinesen. Dies begann sich erst mit dem beginnenden 19. Jahrhundert zu ändern, als Tabak und Opium auf den chinesischen Markt drängten – von der Regierung streng überwacht – und auch einfache Chinesen in den zweifelhaften Genuss dieser Produkte brachten.

Arbeitsauftrag

-

Stellen Sie zusammen, welche neue Formen des Konsumverhaltens die Handelsvernetzung mit China bringt: neue Güter, quantitative Veränderung, qualitative Veränderung.

-

Erläutern Sie die materiellen und mentalen Wirkungen dieser Vernetzung. Achten Sie dabei auf soziale Unterschiede.

Arbeitsblatt 5 China-Europa Kontakte: Herunterladen [doc][9 MB]

Arbeitsblatt 5 China-Europa Kontakte: Herunterladen [pdf][621 KB]

Weiter zu Arbeitsblatt 6: Historikerurteil