Teste-dich-selbst – Aufgaben

A1:

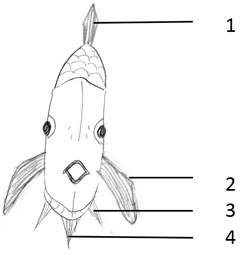

Das Bild zeigt die Vorderansicht eines Fisches.

Benenne die in der Abbildung nummerierten

Flossentypen der Fische und gib ihre

Funktionen an.

Nenne und erläutere weitere Angepasstheiten der

Fische an das Leben im Wasser.

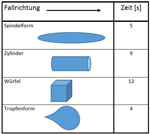

A2:

„Autobauer sehen den Kofferfisch (Abb.1) als Vorbild für einen Fahrzeugtyp (Abb.2).

Erörtere mögliche Gründe für die Auswahl des Kofferfisches als Vorbild für ein Auto. Beachte dabei

die Abb3.“ [zitiert aus: Bioskop 5/6; Westermann-Verlag; Braunschweig 2013; S. 113]

|

|

|

Abb.1

|

Abb. 2

|

|

(GNU) Abb. 1:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Kofferfisch_%28Ostracion_cubicus%29_02.jpg (04.05.2016) |

(CC) Abb.2:

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Mercedes-Benz_bionic_car.jpg (04.05.2016) |

|

|

|

Abb.3

|

A3:

„Wie kann man herausfinden, wovon die Schwimmfähigkeit abhängt?“ Paul plant zu dieser Frage einen Versuch. Er wirft ein große, rote Holzkugel und eine kleine, blaue Stahlkugel ins Wasser und vergleicht.

Ist Pauls Versuch sinnvoll oder nicht? Begründe Deine Entscheidung!

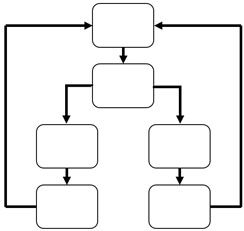

A4: Man kann die naturwissenschaftliche Arbeitsweise in einem Diagramm darstellen. Ordne die Kästchen richtig zu! Schreibe dazu die Buchstaben A bis F in die Kästchen!

|

A: Experiment durchführen

|

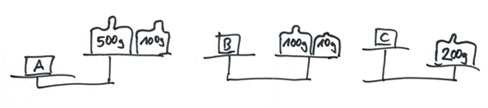

A5: Was weißt Du über die Masse der Körper A, B und C?

A6: Ein Körper hat das Volumen 80 cm3. Seine Masse beträgt 1,5 kg. Wird der Körper auf Wasser schwimmen oder untergehen? Begründe Deine Antwort.

A7

:

„Ein Walross hat zwei Luftsäcke im Rachen, die es aufblasen kann

. Mit dieser Schwimmhilfe kann –

ohne Energie für Schwimmbewegungen verschwenden zu müssen – auf dem Wasser treiben und

dort sogar schlafen.“

Erkläre mit Hilfe des Begriffs „mittlere Dichte“, wie diese Schwimmhilfe funktioniert.

A8: Verbinde, was zusammengehört!

A9: Ein Quader aus Holz ist 20 cm lang, 10 cm breit und 5 cm hoch. Die Dichte von Holz beträgt 0,9 g/cm3. Wird der Quader auf Wasser schwimmen oder untergehen? Begründe Deine Antwort.

A10: „Fische bestehen im Wesentlichen aus Knochen, Muskeln, Fett und Wasser. Diese Materialien haben verschiedene Dichten (Abb.)

|

Material |

Knochen |

Muskeln |

Fett |

Luft |

Wasser |

|

Dichte [g/cm3] |

1,94 |

1,06 |

0,93 |

0,0013 |

1 |

- Die meisten Fische haben eine Schwimmblase. Welche besonderen Möglichkeiten haben diese Fische?

-

Haie und Rochen haben keine Schwimmblase. Sie führen im freien Wasser ständige Schwimmbewegungen aus.

Finde eine Erklärung dafür und erkläre, was geschieht, wenn sie mit den Schwimmbewegungen aufhören.“ [zitiert aus: Bioskop 1; Westermann-Verlag; Braunschweig 2011; S. 139]

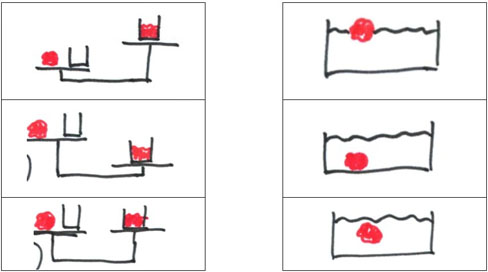

A11:

Beschreibe genau, was während eines Tauchganges in den einzelnen Stationen beim Abtauchen

und Auftauchen vorgeht.

A12:

Werden alle Kiemenblättchen eines Fisches aneinandergelegt, ergibt sich eine riesige Oberfläche.

Erläutere, weshalb solch eine riesige Fläche für das Leben der Fische im Wasser notwendig ist.

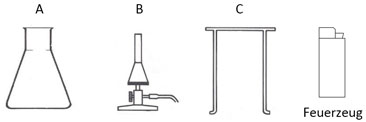

A13:

Erik möchte seine Lieblingslimonade untersuchen. Zuerst muss er das störende Kohlenstoffdioxid

(„Kohlensäure“) entfernen. Dazu stehen ihm folgende Laborgeräte zur Verfügung:

- Benenne die Laborgeräte A, B und C.

- Beschreibe, wie man vorgehen muss, um das Kohlenstoffdioxid aus der Limonadenprobe zu entfernen.

- Gib an, aufgrund welcher Eigenschaft von Kohlenstoffdioxid diese Methode funktioniert.

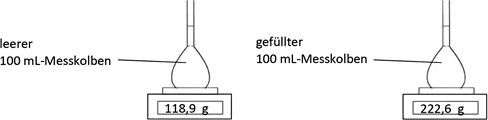

A14: Nach Abkühlen auf Zimmertemperatur untersucht Erik die Limonade (vgl. A.13) weiter.

- Berechne die Dichte der „kohlenstoffdioxidfreien“ Limonade.

- Erik erhält die Dichte 2,226 g/ml. Erläutere, was er falsch gemacht hat.

Erik findet im Internet die folgende Tabelle:

|

Dichte von Zuckerwasser |

1,000 g/cm³ |

1,017 g/cm³ |

1,034 g/cm³ |

1,053 g/cm³ |

1,071 g/cm³ |

|

100 mL davon enthalten… |

…0g

|

…5g

|

…10g

|

…15g

|

…20g

|

- Bestimme mithilfe dieser Tabelle die Menge an Zucker, die ein Glas (250 mL) von Eriks Lieblings-limonade ungefähr enthält.

A15:

Laura stellt Zuckerwasser her, das viel süßer ist als die Limonade von Erik (vgl. A13). Dazu vermischt sie 100 mL Wasser mit 100 g Zucker und rührt so lange, bis kein Zucker mehr sichtbar ist.

Gib an, was mit dem Zucker passiert ist und warum man ihn nicht mehr sehen kann.

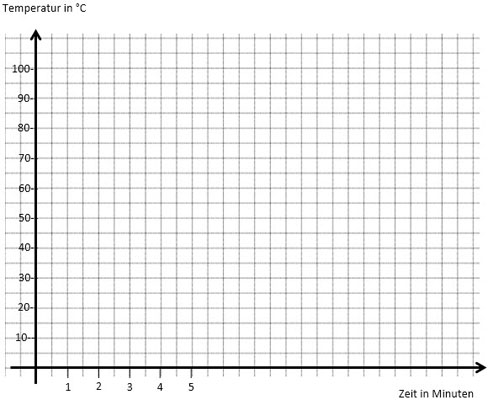

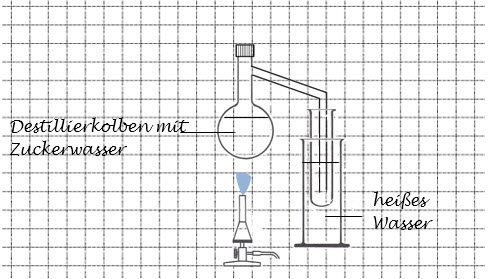

A16: Laura hat die Vermutung, dass der viele Zucker (vgl. A15) die Siedetemperatur verändert. Daher baut sie eine Apparatur auf, mit der sie die Siedetemperatur des Zuckerwassers bestimmen kann.

- Gib an, welche Laborgeräte sie außer A, B, C und dem Feuerzeug hierzu benötigt

- Zeichne eine beschriftete Versuchsskizze.

Bei der Messung der Siedetemperatur ergibt sich die folgende Tabelle

|

Zeit in Minuten |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Temperatur in °C |

20 |

30 |

45 |

64 |

73 |

88 |

95 |

101 |

102 |

102 |

- Erstelle aus den Wertepaaren der Tabelle ein Punktdiagramm.

- Führe das Diagramm für weitere zwei Minuten fort.

- Lies aus dem Diagramm die Siedetemperatur des Zuckerwassers ab.

A17:

Laura verrät Max nicht, wieviel Zucker sie für ihr Zuckerwasser (vgl. A15, A16) verwendet hat. Sie gibt ihm aber 50 mL davon und fordert ihn auf: „Krieg’s doch raus!“

Max möchte den Zucker mit Filterpapier aus dem Zuckerwasser „herausfiltern“ und führt ein entsprechendes Experiment durch.

- Begründe, ob diese Methode hier funktioniert.

- Gib an, was bei dieser Filtration das Filtrat bzw. der Filterrückstand ist.

A18: Nun versucht Max, das Zuckerwasser (vgl. A15, A16, A17) mithilfe einer Destillation zu untersuchen.

- Erkläre, welcher Fehler sich in diese Versuchsskizze eingeschlichen hat.

- Erkläre, warum dieser Fehler in diesem Fall keine Auswirkung hat.

- Ergänze den Lückentext:

|

Das Zuckerwasser wird im Destillierkolben ___________________, bis es nach einiger Zeit anfängt zu __________________. Nun _______________________ ständig Wasser. Der Wasserdampf gelangt in das seitliche Rohr, kühlt in der _____________________ ab und ___________________________. In dem Rohr bilden sich ______________________________, die langsam herunterlaufen und sich in dem Reagenzglas sammeln. |

Leider funktioniert diese Methode nicht, denn nach einiger Zeit entsteht ein dicker, brauner Sirup der schließlich bei der Hitze verkohlt! Schade!

A19: Beschreibe die Atmung der Fische unter Wasser. Gehe dabei auf

- äußerlich erkennbare Besonderheiten ein.

- auf den Weg des Wassers ein.

Selbsteinschätzungsbogen: Herunterladen [docx] [707 KB]

Selbsteinschätzungsbogen: Herunterladen [pdf] [794 KB]

Weiter zu Teste-dich-selbst – Lösungen