Hinweise

LernJob:

|

4-8 Stunden

|

A: Inhalt

Bei diesem LernJob wird den SuS eine klare, farblose Flüssigkeit ausgeteilt. Handelt es sich dabei einfach um Wasser? Um diese Frage zu klären, werden die Dichte und die Siedetemperatur der Flüssigkeit untersucht und siehe da: Wasser kann es nicht sein! Aber was ist es dann?

B: Dokumente

|

32101_hinweise _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32102_maske_leer_lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32103_hilfsmaterial-1 _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32104_hilfsmaterial-2 _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32105_hilfsmaterial-3 _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32106_vorschlag-b_lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32107_vorschlag-c_lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32108_auflösung _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32109_vorschlag-e_lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32110_vorschlag-f_lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32111_maske_voll _lernjob_unbekannte_fluessigkeit.docx |

|

|

32113_klassenarbeit_fuer_beide_lernjobs.docx |

C: Assoziierte Standards

Die Schülerinnen und Schüler können

Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ (2.1)

1. Phänomene beobachten und beschreiben

2. subjektive Wahrnehmungen objektiv beschreiben

3. einfache Messungen durchführen

4. zunehmend Beobachtungen von Erklärungen unterscheiden

6. Experimente unter Anleitung planen, durchführen, auswerten

Kompetenzbereich „Kommunikation“ (2.2)

1. beim naturwissenschaftlichen und technischen Arbeiten im Team Verantwortung für Arbeitsprozesse übernehmen, ausdauernd zusammenarbeiten und dabei Ziele sowie Aufgaben sachbezogen diskutieren

2. ihr Vorgehen, ihre Beobachtungen und die Ergebnisse ihrer Arbeit dokumentieren

3. zur Veranschaulichung von Ergebnissen und Daten geeignete Tabellen und Diagramme anlegen

5. Sachverhalte adressatengerecht präsentieren

7. zunehmend zwischen alltagssprachlicher und fachsprachlicher Beschreibung unterscheiden

8. einfache Skizzen und Zeichnungen lesen und erstellen

Kompetenzbereich „Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik“ (3.1.1)

(1) wichtige Arbeitsgeräte sicher nutzen und deren bestimmungsgemäßen Einsatz erläutern (…Gasbrenner, Thermometer…)

(5) Experimente planen und durchführen, Messwerte erfassen und Ergebnisse protokollieren sowie erläutern, wie man dabei vorgeht (Tabellen, Diagramme und Skizzen)

Kompetenzbereich „Wasser – ein lebenswichtiger Stoff“ (3.1.3)

(1) Phänomene beim Erwärmen und Abkühlen von Wasser beschreiben (…Aggregatzustand)

(2) den Temperaturverlauf beim Erhitzen von Wasser dokumentieren und dabei die Siedetemperatur ermitteln.

(3) wässrige Lösungen untersuchen und dabei Wasser als Lösungsmittel beschreiben (…Salzwasser)

D: Hinweise

Lernvoraussetzungen für diesen LernJob

- Dichtebegriff für Stoffe wie in Baustein B11 aus dem Modul „Schwimmen, Schweben, Sinken“.

- Dichte von Wasser bei Laborbedingungen (1g/cm³) wie in Baustein B11 aus dem Modul „Schwimmen, Schweben, Sinken“.

- Selbstständige Nutzung des Gasbrenners (vgl. 3.1.1 (1)) , evtl. „Brennerführerschein“.

- Siedetemperatur von Wasser bei Laborbedingungen (100°C).

- Aggregatzustände von Wasser und deren Übergänge (vgl. Bildungsplan Sachunterricht, Standard 3.2.3.1 (4) + Experiment 4.3.4).

- Punkt im Koordinatensystem, Diagramm (vgl. Bildungsplan Mathematik (Gym), Standard 3.1.4 (3)).

Allgemeine Hinweise zur Planung und Umsetzung

- In diesem LernJob sollen die SuS in Zweier- oder Dreierteams zusammenarbeiten. Idealerweise wird mit der geteilten Klasse gearbeitet, also mit 14 bis 16 SuS in 5 bis 8 Teams.

- Wie viel Zeit dieser LernJob beansprucht (4 bis 8 Stunden), hängt wesentlich von den Lenkungsentscheidungen der Lehrkraft ab, vor allem davon, (1) wie selbstverantwortlich die SuS tatsächlich arbeiten dürfen, (2) ob und wie stark einzelne Lernaspekte im Vorfeld vorbereitet oder „just-in-time“ entlastet werden, (3) ob und wie ausgiebig die beiden Trainingsphasen während der Unterrichtszeit durchgeführt und besprochen werden, (4) ob und wie ausgiebig nach Beendigung eines Sinnabschnitts schüler- oder lehrerzentrierte Plenumsphasen (z.B. Präsentationen) zur Wissensintegration durchgeführt werden.

- Der LernJob ermöglicht die Umsetzung verschiedener Differenzierungsaspekte:

|

Differenzierungsaspekt |

Umsetzung im LernJob |

|

Auflösen des gleichen Lerntempos |

Vorgabe einer Gesamtarbeitszeit |

|

Auflösen des gleichen Lernwegs |

Eigene Planung der Experimente

|

|

Auflösen des gleichen Lerninhalts |

unverbindliche Arbeitsvorschläge zur Weiterarbeit |

|

Auflösen des gleichen Anforderungsniveaus |

unverbindliche Hilfestellungen

|

|

Auflösen der gleichen Sozialform |

Zweier- oder Dreierteams |

|

Verbindliche gemeinsame Basis

|

|

- Prinzipiell kann der LernJob auch lehrergesteuert „im Gleichschritt“ durchgeführt werden. Dabei entfaltet die Methode aber nicht ihr volles Differenzierungspotenzial. Eine solche Vorgehensweise kann dann angemessen sein, wenn nicht mit der geteilten Klasse gearbeitet wird und deutlich über 20 SuS am Unterricht teilnehmen. Einen groben Anhaltspunkt für die Zeitplanung gibt folgende Übersicht:

|

|

min. |

max. |

|

Job 1 |

60 min |

120 min |

|

Job 2 |

120 min |

240 min |

- Als unbekannte Flüssigkeit wird eine stark konzentrierte Kochsalzlösung verwendet. Zur Herstellung der Lösung werden ca. 330 g Kochsalz mit Wasser auf einen Liter aufgefüllt. Jedes Team sollte ca. 120 ml der Lösung zur Verfügung haben, so dass mit einem Liter 8 Gruppen ausgestattet werden können.

Hinweise zur Experimentierphase in Job 1

- Hier geht es um die Ermittlung der Dichte der unbekannten Flüssigkeit durch Bestimmung der Masse einer Flüssigkeitsportion mit vorgegebenen Volumen (V = 100 ml). Fachsprachlich kommt hier der Unterschied zwischen der mittleren Dichte eines Körpers (vgl. 3.1.3 (4)) und der Dichte eines Stoffes zum Tragen. Damit wird die Thematik aus Baustein B11 des Moduls „Schwimmen, Schweben, Sinken“ aufgegriffen. Als Ergebnis ist ein Wert der Größenordnung 1,2 g/cm³ zu erwarten.

- Bei der Durchführung des Experiments ist intendiert, dass mithilfe der Leermasse des Kolbens die Masse der eingefüllten Flüssigkeitsportion berechnet wird. Da diese indirekte Massenbestimmung kognitiv anspruchsvoll ist, sind zwei Differenzierungselemente eingeplant: (1) Die Masse der Flüssigkeitsportion im Messkolben (V = 100ml) kann auch direkt bestimmt werden, indem die Flüssigkeit vollständig in ein zusätzliches auf der Waage stehendes Becherglas umgefüllt wird. (2) Es gibt ein individuell nutzbares Hilfeangebot, in dem die erforderlichen Denkschritte sowohl für die indirekte als auch für die direkte Massenbestimmung gestuft aufbereitet sind.

- Es gibt noch einen weiteren Weg zum Ziel: In Anlehnung an die vergleichende Vorgehensweise, die in dem Modul „Schwimmen, Schweben, Sinken“ nahegelegt wird, können die SuS auch ohne konkreten Dichtewert entscheiden, dass es sich bei der unbekannten Flüssigkeit nicht um Wasser handeln kann. Sie müssen nur die Masse des mit Wasser gefüllten Kolbens und die Masse des mit der unbekannten Flüssigkeit gefüllten Kolbens miteinander vergleichen. Sie erkennen, dass die Dichte der unbekannten Flüssigkeit größer ist als die von Wasser, ohne irgend eine Rechnung durchführen zu müssen.

Hinweise zur Trainings- und Integrationsphase in Job 1

- Im Anschluss an das Experiment ist eine differenzierende Trainingsphase vorgesehen. Bei enger Zeitplanung können die die Vorschläge B und C auch außerhalb der Unterrichtszeit als Hausaufgabe bearbeitet werden.

- Vorschlag A bietet die Möglichkeit, eine weitere Dichtebestimmung durchzuführen, z.B. mit reinem Wasser. Die SuS, die zunächst mit direkter Massenbestimmung gearbeitet haben, können hier dazu ermuntert werden, nun auch die indirekte Methode kennenzulernen.

- Bei Vorschlag B wird beschrieben, wie drei Schüler/innen (Lena, Lars und Leonie) das Dichteexperiment auswerten. Alle drei machen dabei mehr oder weniger gravierende Fehler, die entdeckt und verbessert werden sollen. Dabei sind drei Schwierigkeitsstufen (leicht, mittel, schwer) realisiert.

- Bei Vorschlag C steht der quantitative Zusammenhang zwischen Dichte, Masse und Volumen im Vordergrund. An ein Arbeiten mit der Formel r = m/V ist hier nicht gedacht, vielmehr an ein Entdecken plausibler Relationen zwischen den Größen. Es werden wiederum drei Schwierigkeitsstufen (leicht, mittel, schwer) angeboten.

- Nach Bearbeitung der Aufgaben empfiehlt sich zur Zusammenschau der Ergebnisse eine Plenumsphase, in der zentral thematisiert wird: (1) die beiden Vorgehensweisen zur Massenbestimmung (2) der Dichtewert bei reinem Wasser (3) wichtige Inhalte aus den Vorschlägen B und C. Je nach Zeitplanung können hier auch Präsentationen durch SuS sinnvoll sein (vgl. 2.2.5)

Hinweise zur Experimentierphase in Job 2

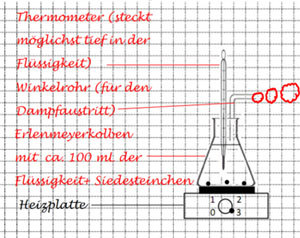

- Hier geht es um die experimentelle Bestimmung der Siedetemperatur der Salzlösung. Die vorgesehene Apparatur zur Siedetemperaturbestimmung kann evtl. bereits bei der Einführung des Gasbrenners („Brennerführerschein“) oder bei der Thematisierung verschiedener Aggregatzustände von Wasser und deren Übergängen vorgestellt werden. Die Durchführung des Experiments ist durch die Lehrkraft aufmerksam zu beobachten, da siedendes Salzwasser und ständiger Dampfaustritt zwei nicht zu unterschätzende Gefahrenquellen darstellen. Bei der Abnahme des Experiments ist darauf zu achten, dass die Apparatur sicher steht. Gegebenenfalls sollte die Lehrkraft den Kolben mit Stativmaterial sichern.

- Werden etwa 100 ml der Lösung eingesetzt, so dauert es bei nicht leuchtender Flamme 6-7 Minuten, bis die Siedetemperatur erreicht wird. Als Ergebnis ist ein Wert der Größenordnung 108°C zu erwarten. Fachsprachlich kommt hier der Unterschied zwischen der Siedetemperatur (108°C) und dem Siedepunkt (108°C | 1013 hPa) zum Tragen. Häufig ist fälschlicherweise vom Siedepunkt einer Flüssigkeit die Rede, obwohl der zugehörige Druckwert gar nicht angegeben wird.

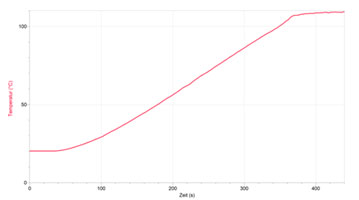

- Die in der Musterlösung angegebenen Tabellenwerte stammen aus einem Experiment, das mit dem Messwerterfassungssystem VERNIER aufgenommen wurde:

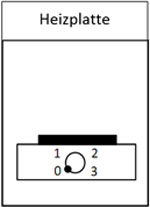

- Alternativ zum Gasbrenner kann auch eine elektrische Heizplatte verwenden werden. In diesem Fall ist auf der LernJob-Maske (Seite 4) das Feld „Gasbrenner und Feuerzeug“ zu ersetzen durch das Symbol für die Heizplatte, das Feld „Gestell mit Auflage“ ist ganz zu streichen. In der Versuchsskizze ist auch in der Musterlösung eine entsprechende Veränderung vorzunehmen.

(C) Schnittzeichnungen mit freundlicher Genehmigung des Bildungshauses Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig

- Bei der Erstellung des Punktdiagramms ist zu berücksichtigen, dass den SuS diese Diagrammform womöglich nicht bekannt ist, ebenso wenig der Begriff „Punkt im Koordinatensystem“ (vgl. Bildungsplan Mathematik (Gym), Standard 3.1.4 (3)). Es ist daher zu überlegen, ob hier ein vorbereitender Input durch die Lehrkraft sinnvoll ist, oder ob das zur Verfügung gestellte Hilfsmaterial ausreicht. Es ist hier nicht daran gedacht, die einzelnen Punkte im Diagramm zu verbinden, weder so, dass eine „möglichst glatte“ Kurve entsteht noch durch geradlinige Verbindungen je zwei benachbarter Punkte (Liniendiagramm).

- Bei der Siedetemperaturbestimmung werden die SuS feststellen, dass sich aufgrund des verdampfenden Wassers ein weißer Saum am Rand des Erlenmeerkolbens bildet. Hierbei handelt es sich um Kochsalz, das nicht mehr in Lösung bleibt. Zur Erklärung dieses Phänomens wird das Eindampfen der Salzlösung in einer (möglichst schwarzen!) Abdampfschale angeleitet. Mit diesem Experiment wird Wasser als Lösungsmittel vorgestellt, gleichzeitig wird auch schon eine erste Trennungsmethode für die SuS augenfällig, wenngleich dabei das Wasser als Wasserdampf entweicht.

Hinweise zur Trainings- und Integrationsphase in Job 2

- Im Anschluss an das Experiment ist wieder eine differenzierende Trainingsphase vorgesehen. Bei enger Zeitplanung können die die Vorschläge E und F auch außerhalb der Unterrichtszeit bearbeitet werden.

- Vorschlag D bietet die Möglichkeit, noch eine weitere Siedetemperaturbestimmung durchzuführen, z.B. mit reinem Wasser (vgl. 3.1.3. (2)) oder Zuckerwasser.

- Bei Vorschlag E können die SuS den Umgang mit Siedediagrammen üben. In der ersten Schwierigkeitsstufe (leicht) sollen die SuS wie in der Experimentierphase aus gegebenen Wertepaaren ein Punktdiagramm erstellen. In der zweiten Schwierigkeitsstufe (mittel) sollen umgekehrt aus einem gegebenen Punktdiagramm die Wertepaare abgelesen und in eine Tabelle gebracht werden. In Schwierigkeitsstufe 3 (schwer) geht es darum ein Punktdiagramm sinnvoll fortzusetzen und dabei die Verhältnisse bei Sieden einer Flüssigkeit sinnvoll mit den Verhältnissen beim Schmelzen eines Feststoffes (hier: Kerzenwachs) zu verknüpfen.

- In Vorschlag F werden einfache Berechnungen rund ums Thema „Salz“ verlangt. In der ersten Schwierigkeitsstufe (leicht) wird zur Überprüfung der Rechnung ein kleines Experiment angeregt. In der zweiten und dritten Schwierigkeitsstufe (mittel / schwer) wird die gesundheitsschädliche Wirkung von Salz in Nahrungsmitteln thematisiert und damit die beiden Leitperspektiven „Prävention und Gesundheitsförderung“ (Bereich „Ernährung“) und „Verbraucherbildung“ (Bereich „Alltagskonsum“) aufgegriffen.

- Im Anschluss an die Aufgaben empfiehlt sich zur Zusammenschau der Ergebnisse eine Plenumsphase. Unter anderem sollten hier auch die Siedeverhältnisse von reinem Wasser thematisiert werden, wie es in 3.1.3. (2) gefordert ist. Hierbei kann es sinnvoll sein, in einem Demonstrationsexperiment das Diagramm z.B. mit reinem Wasser mithilfe eines Messwerterfassungssystems (s.o.) aufzunehmen. So werden die SuS vorsichtig an die Verwendung solcher Systeme herangeführt.

Bezüge zum Anfangsunterricht Chemie

Im Anfangsunterricht Chemie spielt die Charakterisierung von Stoffen durch Stoffeigenschaften eine zentrale Rolle, vgl. Kompetenzbereich 3.2.1.1 „Stoffe und ihre Eigenschaften“.

(1) Stoffeigenschaften experimentell untersuchen und beschreiben (…, Dichte, …, Siedetemperatur, Löslichkeit)

Hinweise: Herunterladen [docx] [107 KB]

Hinweise: Herunterladen [pdf] [372 KB]

Weiter zu LernJob