M 20 - 23 Sparen in der Euro-Zone – der Weg zum Wachstum und Beschäftigung?

Infobox

Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.

M 20 Angela Merkel: Vorrang für den Abbau der Staatsverschuldung und Strukturreformen

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Pressekonferenz vom 17.09.2012:

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir unsere Probleme – die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die Frage, wohin wir unsere Waren exportieren können; daraus entstehen ja dann die Arbeitsplätze – nur politisch lösen können. Das ist offensichtlich auch die Motivation der Europäischen Zentralbank, die gesagt hat: Wir agieren geldpolitisch nur, wenn gleichzeitig die Reformanstrengungen in den einzelnen Ländern nicht zum Erliegen kommen, wenn sie nicht nachlassen. Dieses Nicht-Nachlassen von Reformen halte ich für absolut wichtig. (...)

Wenn man weniger Schulden macht, dann hat man natürlich eine Phase, in der man bestimmte negative Wachstumsimpulse oder Schrumpfungen hat, gerade wenn man auch im öffentlichen Bereich Strukturreformen durchführt. Gleichzeitig muss man aber eine Politik machen, die wieder auf Wachstum ausgerichtet ist. Dieses in einer Zeit zu machen, in der wir wenige Spielräume haben, führt eigentlich dazu, dass wir vor allen Dingen Strukturreformen machen müssen, weil diese Strukturreformen kein Geld kosten, aber trotzdem wirtschaftliche Potenziale freilegen.

Deutschland ist Stabilitätsanker. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Wir konnten die Jugendarbeitslosigkeit mehr als halbieren. Wir haben einen Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. All das zeigt: Reformen zahlen sich nach einigen Jahren aus. Es zeigt aber auch: Wir müssen immer wieder diesen Pfad gehen. (...)

Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 17.09.2012

http://www.bundesregierung.de

M 21 Bundeswirtschaftsministerium: Fiskaldisziplin stärkt das Wirtschaftswachstum

Auch für die positiven Wirkungen strikter Fiskaldisziplin gibt es zahlreiche Belege. Als etwa Finnland und Kanada in den 90er Jahren ihre Haushalte konsequent konsolidierten, wurden sie mit anhaltendem Wirtschaftswachstum dafür belohnt. Auch in Deutschland wurden die staatlichen Defizite wachstumsfreundlich verringert. Betrug das Finanzierungsdefizit des Staates im Jahr 2005 noch rund 74 Milliarden Euro, konnte Deutschland im Gesamthaushalt im ersten Halbjahr 2012 sogar einen Überschuss von über acht Milliarden erzielen, bei gleichzeitig respektablem Wachstum. Die Verankerung einer nationalen Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz hat sich dabei als richtiger Schritt erwiesen; die anderen Mitgliedstaaten des Euroraums haben im Rahmen des Fiskalpakts vereinbart, diesem Beispiel zu folgen. Wichtige Anreize für eine solide Haushaltspolitik ergeben sich aber nicht nur durch neue institutionelle Regelungen, sondern vor allem auch durch unterschiedliche, marktgerechte Refinanzierungskosten für Schulden. Die übermäßige Verschuldung in vielen europäischen Ländern macht deutlich, was passiert, wenn Preise verzerrt sind und ihre Signalfunktion nicht erfüllen können – dies bestätigt eindrucksvoll die Forderung eines funktionsfähigen Preissystems als zentralen Grundstein für das Gedankengebäude der ordoliberalen Tradition.

Auszug aus: Prinzipien leben, Vertrauen und Wachstum stärken. Ordnungspolitik in Zeiten wirtschaftlicher Risiken (Autor: Florian Zinsmeister)

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. Monatsbericht November 2012 (PDF-Fassung), Berlin 2012, Seite 16.

Zur ordoliberalen Tradition, auf die sich der Autor beruft, vgl. Eucken (1990: 254 ff.): XVI. Kapitel: “Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien“

M 22 Peter Bofinger: Die Überwindung des „infernalischen Dreiecks“

[für eine vergrößerte Darstellung bitte

![]() hier

klicken]

hier

klicken]

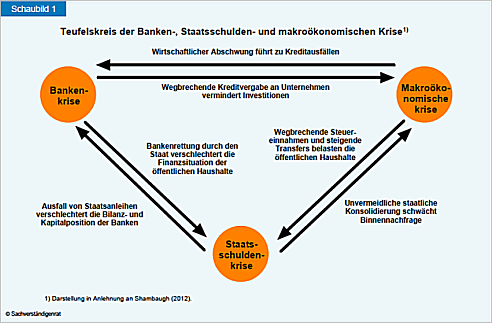

(C) Schaubild: Teufelskreis der Banken-, Staatsschulden- und makroökonomischen Krise, in: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschafllichen Entwicklung (2012): Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen. Sondergutachten. Wiesbaden 05.07.2012. S. 1.

Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Wenn man die wechselseitige Eskalation von Staatsschuldenkrise, Bankenkrise und makroökonomischer Krise stoppen wiII, müsste man mit der makroökonomischen Krise beginnen, Ein Ende der Rezession, die Wiedergewinnung von Wirtschaftswachstum, ist die wichtigste Voraussetzung für eine Stabilisierung sowohl der Staatsschulden als auch des Bankensystems. Oder anders formuliert: Je mehr Staaten in die Rezession geraten, desto ungünstiger entwickelt sich die Schuldenstandsquote und desto instabiler wird die Situation der Banken, da mit steigender Arbeitslosigkeit und zunehmenden Unternehmensinsolvenzen immer mehr Kredite notleidend werden.

In einer idealen WeIt würde man in Anbetracht der ausgeprägten Rezession in diesen Ländern nach umfangreichen Konjunkturprogrammen rufen, Da dies aktuell nahezu ausgeschlossen ist, wäre schon viel erreicht, wenn die Regierungen darauf verzichten würden, in diesem und im nächsten Jahr noch weitere einschneidende Sparmaßnahmen umzusetzen. Immerhin würden so die Fehler Heinrich Brünings nicht wiederholt. Kurzfristig kann es dabei zwar zu höheren Defiziten kommen, aber wenn man damit vermeiden könnte, dass ltalien und Spanien in eine ähnlich desolate Situation wie Griechenland geraten, wäre viel gewonnen. Das Beispiel Griechenlands zeigt dabei zugleich, dass überzogenes Sparen zu einem besonders starken Anstieg der Schuldenstandquote führen kann, Das heißt nicht, dass man auf die Konsolidierung grundsätzlich verzichten soll, aber man sollte damit warten, bis die Volkswirtschaften der Peripherieländer wieder Tritt gefasst haben.

Quelle: Bofinger (2012a: 58 f.). Schaubild in: Sachverständigenrat (2012: 1).

M 23 „Die makroökonomische Krise oder: Brüning lässt grüßen“

Diese makroökonomische Krise ist somit in erster Linie ein Reflex der durch die Staatsschuldenkrise erzwungenen Konsolidierung. Besonders gravierend sind die Auswirkungen in Griechenland, dem die Sparprogramme von außen diktiert wurden. Zum Schaden des Landes wurden die restriktiven Wirkungen der Konsolidierung von der Troika erheblich unterschätzt. So hatten die Experten noch im Juli 2011 damit gerechnet, dass es in Griechenland nach einem vorübergehenden Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 3,9 Prozent bereits 2012 wieder zu einem leichten Wachstum von 0,6 Prozent kommen würde. Tatsächlich brach die Wirtschaft 2011 um 6,9 Prozent ein, für 2012 ist ein weiterer drastischer Rückgang um mindestens 5 Prozent zu erwarten.

Die gravierenden makroökonomischen Auswirkungen der Sparprogramme sind.vor allem damit zu erklären, dass an ihnen auch dann noch festgehalten wurde, als längst offensichtlich war, dass das betreffende Land in die Rezession geraten war. WeiI es dadurch zu massiven Einnahmeausfällen kam und gleichzeitig Mehrausgaben für die Arbeitslosen erforderlich waren, mussten die Länder sogar noch mehr sparen. Man spricht dabei auch von einer prozyklischen Politik, da sie den Abschwung noch verstärkt. Im Jahr 2012 lässt sich eine solche destabilisierende Ausrichtung der Fiskalpolitik in allen Problemländern beobachten. Es ist dabei schon erstaunlich, dass sich kaum jemand daran stört, wenn damit genau das Gegenteil dessen betrieben wird, was in allen gängigen Lehrbüchern der Makroökonomie gelehrt wird, Und es ist noch erstaunlicher, dass gerade in Deutschland die Gefahren einer prozyklischen Politik so wenig präsent sind. Anfang der 1930er Jahre hatte der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning mit genau dieser Politik den ökonomischen und später politischen Zusammenbruch Deutschlands herbeigeführt.

Quelle: Bofinger (2012a: 53 f.)

Weiter:

M 24 Karikatur (Thomas Plassmann)

Skript: Herunterladen [9,1 MB] als pdf [3,2 MB]

Präsentation: Herunterladen [3,7 MB] als pdf [0,7 MB]