Entwicklungsstand der SuS in der Klassenstufe 5/6

3. Entwicklungspsychologische Aspekte einzelner Bereiche des Bildungsplans

3.1 Die Entwicklung der Vorstellung vom Menschen

Die entwicklungspsychologischen Ergebnisse lassen sich auf drei für den Religionsunterricht relevante Themenkreise übertragen: die Frage nach Körper und Geist, die Frage nach Gesundheit und Krankheit sowie die Frage nach Sterben und Tod, von denen zwei hier dargestellt werden.

3.1.1 Körper, Geist und Seele

In der Tradition von Piaget wurde ein binäres Body-Mind-Modell entwickelt, so von John M. Broughton 1 , das bis zu unserem Altersbereich folgende relevanten Ergebnisse vorsieht:

Nach diesem Modell dominiert im Kindergartenalter eine nicht-dualistische Unterscheidung zwischen Kopf und Körper, die wechselseitig durchlässig erscheinen.

Im Grundschulalter wird ein dualistisches Konzept wirksam, das von einem den Körper beherrschenden Geist ausgeht.

In der Folgezeit (ab 12 Jahren) entwickelt sich die Vorstellung eines vom Körper getrennten abstrakten Geistes.

Neueren Untersuchungen

zufolge muss das binäre Modell von Körper und Geist zu einem

triangulären Modell

von

Körper, Geist und Seele

(

body – mind – soul

) erweitert werden. Eine Studie, deren Untersuchungsgegenstand u.a. religiöse Rituale bildete

2

,

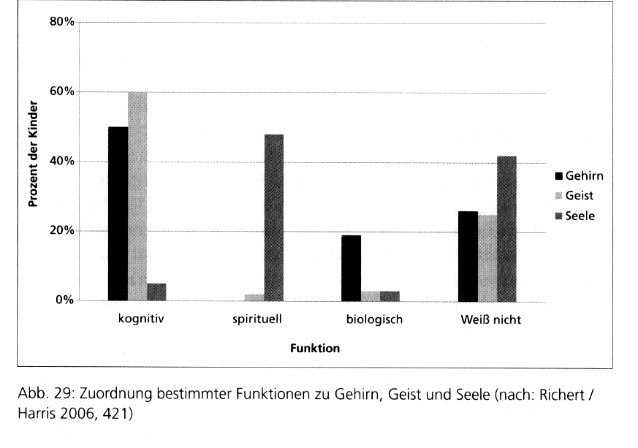

erbrachte das Ergebnis, dass Kinder zwischen 4 und 12 Jahren über ein entsprechendes Seelenmodell verfügen. Dabei gilt folgende Zuständigkeit:

| Gehirn: | vorrangig kognitiv, (nachrangig) aber auch biologische Funktionen |

| Geist: | (nahezu ausschließlich) kognitive Funktionen |

| Seele: | (nahezu ausschließlich) spirituelle Funktionen 3 |

Bild: (C) Gerhard Büttner/Veit-Jakobus Dieterich, Entwicklungspsychologie in der Religionspädagogik, UTB 3851, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013)

Es scheint also für das Kindesalter zu gelten, dass ein Seelenkonzept vorhanden ist, die Seele vor allem spirituelle Funktionen besitzt und als Hort der Stabilität

des Menschen gelten kann.

3.1.2 Tod und Leben nach dem Tod

Bereits ab drei Jahren, also ab dem Übergang in den Kindergarten, beschäftigen sich Kinder mit der Frage nach dem Tod und entwickeln eigene Vorstellungen. In der Tradition Piagets wurde untersucht, ab welchem Zeitpunkt ein den Erwachsenen entsprechendes Denken vorherrscht. Beim Todeskonzept von Erwachsenen lassen sich vier Subkonzepte unterscheiden: 4

- Nonfunktionalität – das Ende aller körperlichen Lebensfunktionen

- Irreversibilität bzw. Finalität als Unumkehrbarkeit des Todes und Endgültigkeit

- Universalität – alles, was lebt, muss sterben

- Kausalität – Ursachen für Tod lassen sich bestimmen 5

Die in der Folgezeit durchgeführten entwicklungspsychologischen Studien machten folgende Stufentheorie plausibel: 6

- Kleinkindern unter drei Jahren fehlen die kognitiven Voraussetzungen zum Verstehen des Todes. Tod bedeutet allenfalls Abwesenheit. (Stufe 0)

- Im Kindergartenalter (3-5 Jahre) fehlt noch ein reifes Verständnis entsprechend der vier Subkonzepte. Das Bild der Reise mit der Vorstellung, dass Verstorbene wiederkommen können, prägt das Denken während dieser Stufe, ebenso die Vorstellung, dass vor allem sehr alte Menschen sterben bzw. Menschen infolge von Gewalteinwirkung oder aufgrund eigenen Tuns sterben.

- Mit Beginn des Grundschulalters entwickelt sich allmählich ein reifes Verständnis, das die vier Subkonzepte einschließt, es besteht ein reges Interesse am Phänomen Tod.

- Mit Ende der Grundschulzeit (8-9 Jahre) ist die Ausbildung der vier Subkonzepte abgeschlossen.

Neuere empirische Untersuchungen erweitern und verändern die in der Tradition Piagets entwickelte Theorie der vier Subkonzepte in zwei Richtungen. Zum einen lässt sich nachweisen, dass sich das biologische Verständnis des Todes früher als bisher angenommen entwickelt und bei Erwachsenen nicht durchgehend erhalten bleibt. Zum anderen wird in der frühen Jugendzeit, anders als von Piaget vermutet, die Vorstellung von einem Weiterleben nach dem Tod virulent.

Paul Harris untersuchte das Denken von Kindern im Alter zwischen 7 und 11 Jahren zu Fragen des Sterbens und kam dabei zu folgendem Ergebnis: 7

- Es lässt sich nicht eine Ablösung metaphysischer Vorstellungen durch ein biologisches Konzept entsprechend der vier Subkonzepte feststellen.

- Vielmehr lässt sich die Ausbildung eines religiösen Konzeptes ab dem Ende der Grundschulzeit konstatieren.

- Naturwissenschaftliche und religiöse Perspektive konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen sich.

- Das religiöse Denken löst nicht das naturwissenschaftliche ab, sondern etabliert sich daneben.

- Heranwachsende haben mit dem Umgang des biologischen bzw. des religiösen Konzeptes keine Probleme, orientieren sich aber bei der Verwendung kontextgebunden.

Die Entwicklung von Gottesvorstellungen

Entwicklungsstand der SuS in der Klassenstufe 5/6: Herunterladen [docx] [300 KB]

Entwicklungsstand der SuS in der Klassenstufe 5/6: Herunterladen [pdf] [830 KB]

1 Broughton, John M., Genetic-Metaphysics: The Developmental Psychology of Body-Mind-Concepts, in: Rieber (Hg.) 1980, Body and Mind. Past present and Future, New York u.a., S. 177-221, zitiert nach Büttner/Dieter (2013) S.106f

2 Richert, Rebekka/Harris, Paul L. Dualism Revisited: Body vs. Mind vs. Soul, in: Journal of Cognition and Culture 8, 99-115

3 Büttner/Dieter (2013) S.107

4 Büttner/Dieter (2013) S.115

5 Wittkowski 1990, Kenyon 201, zitiert nach Büttner/Dieterich 2013, S. 115

6 Wittkowski 1990, 51ff Reuter; Reuter 2010, 138f, zitiert nach Büttner/Dieterich 2013, S. 115-116

7 Paul Harris 2011a