Erwartungshorizont

1. Caesar träumt, er würde über den Wolken fliegen, Jupiter die Hand geben. - Dies könnte als Bestätigung seiner eigenen Größe aufgefasst werden, da seine Gottnähe oder -ähnlichkeit in diesen Traum hineininterpretiert werden kann. Der Traum ist ambivalent: Er deutet auch den Tod an, die Aufnahme in den Himmel. - Calpurnia hat nur Todesahnungen. Für sie stürzt ihre Welt zusammen (Hauseinsturz), konkreter: Caesar wird in ihrem Schoß erstochen. - Ein weiteres Omen ist die sich von allein öffnende Schlafzimmertür. Durch sie wird der Tote hinausgetragen.

2. Caesar: diu cunctatus. Er zögerte, ging dann doch in den Senat. Den körperlichen Angriff erlebt er mit Verwunderung: „Ista quidem vis est!“ Er setzt sich zur Wehr, verteidigt sich, macht einen Fluchtversuch; dann resigniert er angesichts der vielen Attentäter. Er plant sein eigenes Bild als Ermordeter, indem er seine Kleidung ordnet. Er ist gefasst, gibt keinen Laut mehr von sich bis auf ein Stöhnen. Er ist betroffen von der Beteiligung von Marcus Brutus.

Die Mörder spielen Geschäftsmäßigkeit: specie officii circumsteterunt. Damit tarnen sie ihr Vorhaben. Die Rollen sind verteilt: [Tillius Cimber] primas partes susceperat. Dreiundzwanzig Stiche töten Caesar: Es ist ein wildes, panisches Stechen. Nur eine Wunde ist tödlich (quod secundo loco in pectore acceperat). Danach fliehen sie (cunctis diffugientibus). Das bezieht sich auch auf unbeteiligte Anwesende.

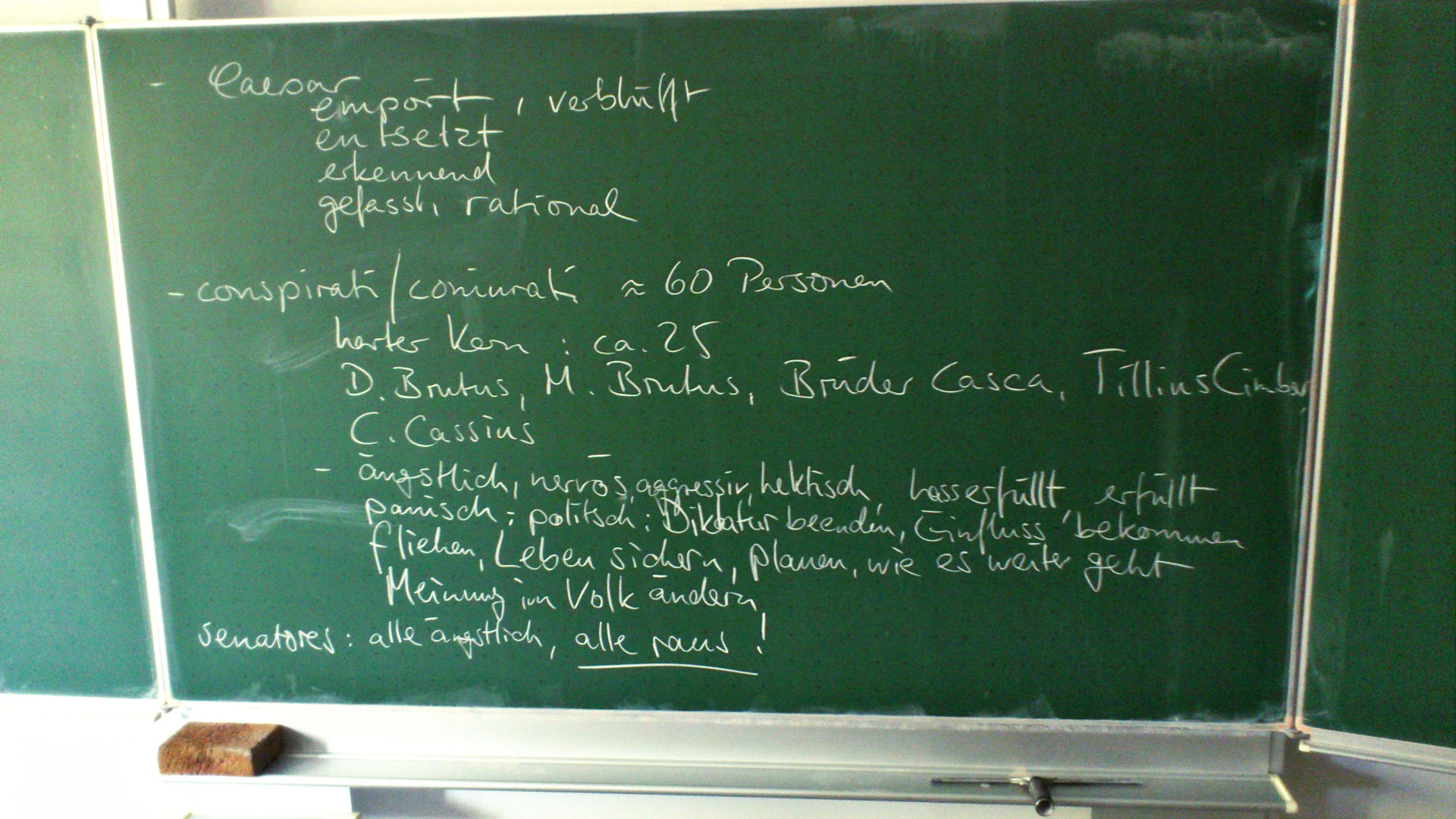

Vergrößern Eine Sammlung von Begriffen im Unterricht erbrachte eine Fülle von Assoziationen —

Bildquelle: Eine Sammlung von Begriffen im Unterricht erbrachte eine Fülle von Assoziationen von ZPG/PG Fach [CC BY-NC-ND 3.0 DE], aus 4131_suet_81_f_ermordung_auswertung.doc, bearbeitet

3. Das Gemälde ist stark von Hell-Dunkel-Kontrasten bestimmt. Schauplatz ist eine große, prächtig ausgestaltete Halle mit Säulen und Mosaikfußboden. Das hellste Licht fällt auf eine Gruppe in weiße Togen gekleideter Männer im Mittelgrund. Sie strecken Waffen in die Luft und wenden sich zum Gehen. Neben ihnen und hinter ihnen sind durch die Säulen und einen Torbogen fliehende Personen erkennbar. Im Vordergrund liegt, nicht im Zentrum, sondern am Rand des Bildes, eine Person am Boden. Ihr Kopf ist von der blutbefleckten Toga verdeckt. Ein Arm ist sichtbar. Den linken Bildrand füllt, fast völlig im Schatten, eine monumentale Statue. Am rechten Bildrand sitzt ein einsamer Mann sinnend auf der Sitzbank. Überall sind Zeichen von hastigem Aufbruch und Flucht zu sehen: umgestürzte Möbel, Schriftrollen.

Der tote Mann ist Caesar, der zu Füßen der Pompeiusstatue liegt. Sein umgestürzter goldener Stuhl ist von einer niedrigen Tribüne fast bis auf das Bodenniveau heruntergefallen. Die bewaffnete Gruppe repräsentiert die Mörder. Eine Person ist hervorgehoben, da sie den Vordergrund bildet. Die Fliehenden sind Senatoren, die in den Anschlagsplan nicht eingeweiht waren. Der einsame Senator rechts könnte Cicero sein. - Die von Sueton geschilderte Szene lässt sich zum Teil in dem Gemälde wiedererkennen, in den Gegenständen und in den Personen und ihrem Verhalten.

4. Die Dolche stehen für die Ermordung Caesars, der Pilleus für die Sklavenbefreiung.

Die Iden des März werden mit der Befreiung von Sklaven gleichgesetzt. Caesar ist so ein Sklavenhalter, die Sklaven alle Bürger der res publica. Die Ermordung Caesars wird von der Münze gefeiert.

5. Diese Aufgabe ist sehr anspruchsvoll. Es kommt auf die jeweilige Klasse an, wie weit sie in selbständiger Arbeit ausgeführt werden kann. Eine gemeinsame Lektüre kann notwendig sein, zumal die Texte zum Verständnis teilweise erläutert werden müssen.

5.1 Cicero sieht in den Caesarmördern Befreier, die er in der Tradition der Vertreibung der Könige stellt. Sie haben sich höchsten Ruhm erworben. Ciceros Aussage gibt die in der Zeit der Republik herrschende Auffassung wieder, dass Monarchie und Freiheit nicht vereinbare Gegensätze sind. Die Könige, besonders Tarquinius Superbus, haben sich durch tyrannisches Verhalten disqualifiziert. Alles Königliche ist aus dem Staat verbannt. Die Institutionen der Republik sind darauf hin ausgerichtet, Monarchie bzw. Machtkonzentration zu verhindern (Kollegialität, Annuität). Caesar hatte diese Prinzipien zerstört, indem er die Diktatur zur Dauereinrichtung machte. Seine Ermordung war eine notwendige Maßnahme.

5.2 Für Antonius stehen in diesem Ausschnitt moralische Kriterien im Vordergrund. Caesar hat größte Taten in Kriegen vollbracht, und das im Interesse und zum Wohl Roms. All das überlebte er. Keine überirdische Macht hat seinen Tod herbeigeführt. Er starb dort, wo er damit am wenigsten zu rechnen hatte, mitten im sakrosankten Zentrum Roms, in der Curia, von der Hand vertrauter Personen. Diese scheuten nicht davor zurück, den Wohltäter Roms, zudem den pontifex maximus, zu ermorden.

5.3 Dante stellt Brutus und Cassius dem Verräter Jesu, Judas Ischarioth, gleich. Sie haben ihren Wohltäter verraten, der diese von ihnen niemals erwarten konnte. Zugleich wird Caesar neben Jesus gestellt, mit leichter Abstufung, da seine Mörder nicht ganz so schlimm bestraft werden wie Judas, der mit dem Kopf im Maul Satans steckt. Die Verurteilung des Caesarmordes ist moralisch, vielleicht auch theologisch motiviert.

5.4 Goethe bemängelt, dass die Caesarmörder die Entwicklung der Geschichte nicht verstanden haben. Die politische Lage hat sich verändert, die Republik ist in ihrer alten Form nicht mehr lebensfähig. Caesar hat einen der Zeit angemessenen, modernen Staat errichtet. Der Mord entspringt einer engstirnigen Nostalgie, einem unreflektierten Festhalten an Institutionen, die sich überlebt haben. Der Begriff „abgeschmackt“ enthält Konnotationen wie „abgenutzt“ wie ein leer gekauter Kaugummi, „verachtenswert“, „hässlich“, „verurteilenswert“.

5.5 Hegel unterstellt den Caesarmördern, die er für moralisch hochstehende Personen hält, die Verkennung der wirklichen Situation. Sie haben Caesars Rolle in der Geschichte nicht erkannt, halten ihn für ein Zufallsphänomen. Sie dachten, mit dem Tod der Person Caesars würde der frühere Zustand wieder hergestellt. Dass die geschichtliche Entwicklung die Monarchie forderte, war ihnen nicht klar, und so verursachten sie nur weitere Bürgerkriege. - Die Reflexion Hegels, der Caesar als Verkörperung des Weltgeistes sieht, übersteigt den Horizont einer neunten Klasse.

5.6 Der moderne Historiker Karl Christ analysiert die Struktur der römischen Gesellschaft. Er betont, dass die Caesarmörder nicht, wie sie selbst dachten, die Freiheit des gesamten Volkes herstellen wollten, sondern nur die einer kleinen Gruppe, die der Senatsaristokratie. Dies wäre auf Kosten aller anderen Gruppen und Schichten des Reichs geschehen. Daher blieben sie isoliert und ohne gesellschaftlichen Rückhalt.

Sueton: Herunterladen [doc][4 MB]

Sueton: Herunterladen [pdf][1,2 MB]

Weiter zu Sueton, div. Lul. 81-82: Die Iden des März – kolometrischer Umbruch