Zur Geschichte der Großcomburg - vom Kloster zur Akademie

Vom Kloster zum Chorherrenstift

Ein kleines Residenzintermezzo

Die Ehreninvaliden ziehen auf die Comburg

Theodor Bäuerle gründet eine Heimvolkshochschule

Kunsthistorische Schätze aus der Romanik

Schon die Kelten wussten um besondere Orte, an denen sie siedelten oder ihre Heiligtümer anlegten. Solch ein besonderer Ort war auch die Comburg – und ist es heute noch, wenn man den zahlreichen Gästen der heutigen Fortbildungsakademie, immerhin über 7.000 im Jahr, Glauben schenken mag.

Der Name Comburg hat seinen Ursprung im keltischen cahenberc, was soviel wie Fels oder Stein bedeutet. Ob dort oben auf dem Umlaufberg eine Siedlung der Kelten bestand, ist grabungstechnisch nicht erwiesen. Wichtig war die Umgebung wegen der dort möglichen Salzgewinnung durch die Solequellen auf dem heutigen Schwäbisch Haller Stadtgebiet.

Luftbild Comburg

Majestätisch liegt die Comburg über dem Kochertal. Diese Lage hatte es auch den Grafen von Comburg-Rothenburg angetan, die im 10. Jahrhundert dort eine Burg errichteten, die im 11. Jahrhundert im gemeinsamen Besitz der vier Brüder Emehard (1089 zum Bischof von Würzburg ernannt), Burkhard, Rugger und Heinrich lag. Burgen dienten zu dieser Zeit primär dem Gelderwerb, konnte man doch von ihnen aus Wege kontrollieren und dabei Zölle erheben. Einer der vier Brüder - Burkhard - hatte jedoch ein Gebrechen, vermutlich Osteoporose (Knochenschwund), das ihm schon in jungen Jahren zu schaffen machte. Mit dieser Krankheit war das an und für sich schon beschwerliche Leben auf einer Burg noch mühsamer. Auch war es ihm bedingt durch seine Krankheit nicht möglich, das Alltagsleben eines mittelalterlichen Burgherren zu führen.

Von der Burg zum Kloster

Deshalb nimmt es kaum Wunder, dass Burkhard, geboren um 1040 herum, den Blick durchaus zeittypisch schon bald auf das Jenseits richtete. Unterstützt und wohl auch mit beeinflusst durch den Mainzer Kaufmann Wignand beschloss er, seinen Teil der Burg als Grundlage für ein Benediktinerkloster zu stiften, vermutlich nicht gerade zur Freude seiner zwei anderen Brüder Rugger und Heinrich. Und warum eine Klostergründung? Die Mönche beteten für das Seelenheil der Stifter, für mittelalterliche Menschen ein wichtiger Beweggrund zur Unterstützung oder Gründung eines Klosters.

Der Mainzer Wignand, ein Freund Burkhards, stiftete Ende des 11. Jahrhunderts dem entstehenden Kloster ebenfalls so großen Besitz zu, dass er als weiterer Begründer des Klosters gesehen wird. Auch er wurde gegen Ende seines Lebens Mönch auf der Comburg, wo er um die Jahrhundertwende zum 12. Jahrhundert verstarb. Die Gebeine der beiden „Hauptstifter“ liegen auch heute noch im romanischen Sarkophag im Chor der ehemaligen Klosterkirche.

Stiftertumba

Die Burg wurde 1078 in ein Benediktinerkloster umgewandelt, die zwei übrigen Brüder brachten ebenfalls ihre Anteile an der Burganlage für das neue Kloster ein, Rugger wurde der erste Vogt des neu gegründeten Klosters, zuständig für den weltlichen Schutz und die Gerichtsbarkeit des Klosters.

Die ersten Mönche kamen aus der Abtei Brauweiler, nicht weit von Köln gelegen, und besiedelten das neue Kloster, in das auch Burkhard als Mönch eintrat. Schon zehn Jahre später konnte die Weihe der doppelchörigen Basilika St. Nikolaus der Abtei durch den Würzburger Bischof Adalbero gefeiert werden. Mittlerweile hatten Mönche aus dem Reformkloster Hirsau das Regiment übernommen und beeinflussten den weiteren Ausbau der Comburg theologisch - Hirsau war ein sogenanntes Reformkloster - als auch archetektonisch durch den besonderen Hirsauer Baustil. Zu sehen ist das heute noch am romanischen Torturm, im Kapitel- und Kaisersaal an den Zwerggalerien mit den typischen Hirsauer Würfelkapitellen sowie am Westturm der ehemaligen Basilika.

Es folgte eine Zeit der Blüte des jungen Klosters. Der dritte Abt - Hertwig - ließ zwischen 1130 und 1140 auf der Comburg Kunstwerke schaffen, die auch heute noch Besucher in Staunen versetzen. Erhalten geblieben sind aus dieser Zeit zwei bedeutende Kunstwerke - das romanische Antependium und der romanische Radleuchter, beide Stiftungen des Abtes an das Kloster. Entstanden sind die Kunstwerke vermutlich auf der Comburg selbst in Klosterwerkstätten, die Hertwig gegründet hatte. Im 12. Jahrhundert entsteht auch der Vikarienbau. Ursprünglich waren dort im Untergeschoss das Parlatorium (Sprechsaal), im Obergeschoss mit direktem Zugang zur Kirche das Dormitorium (Schlafsaal) der Mönche untergebracht. Laienbrüdertrakt und Klosterküche, Kreuzgang und Mönchsrefektorium sind heute nur noch ansatzweise zu erkennen, zu häufig wurde die Klosteranlage in den vergangenen Jahrhunderten umgebaut. Noch erhalten und im Rahmen einer Führung zugänglich ist dagegen der Kapitelsaal mit dem romanischen Lesepult. In diesem Saal wurde täglich ein Kapitel der Ordensregel verlesen, wichtige Entscheidungen wurden hier von den Klostermönchen getroffen.

Hatten ursprünglich die Grafen von Rothenburg-Comburg die Schutzherrschaft für das Kloster inne, so ging diese im 12. Jahrhundert vermutlich über einen Erbfall auf die Staufer über, die den Klosterbesitz durch vereinzelte Schenkungen weiter vermehrten und die Schutzvogtei bis zu ihrem Herrschaftsende Mitte des 13. Jahrhunderts ausübten. In diese Zeit fällt der Bau der geheimnisvollen Sechseckkapelle, deren ursprünglicher Zweck bis heute noch nicht schlüssig erforscht werden konnte. Das Patrozinium (Hlg. Erhart) gehört eher in das Elsass als nach Hohenlohe. Unklar ist auch, warum die Kapelle untertunnelt wurde.

Erhartskapelle

Vom Kloster zum Chorherrenstift

Das Ende der staufischen Schutzherrschaft leitet auch den Niedergang des Klosters ein. Der Besitz wurde nicht mehr ordentlich verwaltet, um 1318 herum musste sogar der Kirchenschatz verpfändet werden, weil das Kloster zahlungsunfähig geworden war. Zunehmend hatten auch die Mönche Probleme damit, die strenge Klosterzucht und die Gelübde auf Besitzlosigkeit, Keuschheit und Gehorsam einzuhalten. Nicht wenige wurden auf Tanzvergnügen der Umgebung gesehen, sogar in Prügeleien waren sie verwickelt. Das Kloster wurde mehrfach durch päpstliche Abordnungen besucht und stand kurz vor der Schließung, bis es schließlich 1488 nach Zustimmung von Papst Innozenz VIII. in ein Chorherrenstift, geführt nach der Aachener Kanonikerregel als Säkularkanonikerstift, umgewandelt wurde.

Das entspannte die Situation. Die acht Chorherren mussten nicht ständig vor Ort sein, konnten sich durch Vikare für ihren Chordienst vertreten lassen, mussten nicht auf weltlichen Besitz verzichten und waren auch wesentlich freier gegenüber dem Propst oder Dekan des Stiftes gestellt. Sie hatten die Pflicht, sich mindestens vierzehn Tage im Jahr auf der Comburg aufzuhalten. Das war überschaubar. Zwar mussten auch die Chorherren ehelos sein - aber sie waren nicht verpflichtet, eine Priesterweihe abzulegen, um ihren Status zu erhalten. Und sie konnten sich auf Wunsch ihrer Chorherrenwürde entledigen und heiraten - durchaus attraktive Aussichten für die adligen Chorherren, die zum überwiegenden Teil aus dem Ellwanger und Würzburger Raum stammten.

In die Zeit der Chorherren fällt wieder eine Blütezeit für das ehemalige Kloster, neue Bauten wie der Gebsattel-, Wambold- und der Reischachbau entstehen. Probst Erasmus Neustetter lässt die Klosteranlage durch eine umlaufende 460 Meter lange Mauer einfassen - und steigert dadurch den imposanten Anblick des alten Klosters erheblich.

Der Wehrgang

Der Wehrgang ist heute ganzjährig tagsüber geöffnet und ermöglicht damit eine Umrundung der Großcomburg. Die Bauten aus dieser Zeit tragen noch heute die Namen damaliger Chorherren. Die Alte Dekanei wird erweitert, die Neue Dekanei im 18. Jahrhundert errichtet. Weniger schön aus heutiger Sicht ist, dass in diese Zeit auch der Abriss der alten Basilika fällt, die dem Neubau der barocken Stiftskirche weichen musste. Der Renaissance-Probst Neustetter begründet auf der Comburg eine über 400 Bände umfassende Bibliothek, deren Ruhm weit über die Grenzen Hohenlohes hinaus dringt.

Neustetter

Heute befindet sich diese zum größten Teil in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Erasmus Neustetter ist in der Stiftskirche Großcomburg sogar mit einem Grabmal aus dem Jahr 1570 präsent -obwohl er nicht dort, sondern in Würzburg seine letzte Ruhe fand. Schon zu Lebzeiten ließ er sieben Grabplatten mit seinem Konterfei und einen Informationstext schaffen, die dem Betrachter unmissverständlich klar machte, wie bedeutend der "Stürmer", so einer seiner Beinamen, gewesen war. Belassen wurde das Grabmal in der Kirche nur, weil Erasmus Neustetter für die Comburger Chorherren als ausgesprochen wichtiger Dekan der Anlage galt.

Durch die Säkularisierung bedingt wurde das Chorherrenstift mit dem Übergang des Besitzes an das Haus Württemberg 1803 aufgelöst. Die mittlerweile über 3500 Bände umfassende Stiftsbibliothek wurde nach Stuttgart verbracht.

Ein kleines Residenzintermezzo

Was macht man mit einem alten Kloster? In Württemberg gab es nach der Säkularisierung einen gewissen Überfluss an solchen Liegenschaften (Zwiefalten, Ochsenhausen, Weißenau, Schussenried usw.).

Für die Comburg gab es als Zwischennutzung die Unterbringung verschiedener Verwaltungsämter in der Anlage. Zugleich war die Comburg von 1807 bis 1810 auch die Residenz des württembergischen Prinzen Paul (1785-1852) und seiner Familie, der es aber bald zu einsam in dieser von Stuttgart weit entfernten hohenloher Residenz wurde. Immerhin wurde auf der Comburg in der Neuen Dekanei 1808 Prinz Friedrich, Vater des späteren Königs Wilhelm II. geboren.

Die Nachnutzung der weitläufigen rund 14.000 Quadratmeter großen Anlage gestaltete sich nicht einfach. Schließlich kam der württembergische König Wilhelm I. auf die Idee, hier seinen Ehreninvaliden eine Art Altersheim einzurichten.

Die Ehreninvaliden ziehen auf die Comburg

Im Jahr 1817 entsteht ein Ministaat auf der Comburg, regiert von einem Oberst als Kommandeur der Anlage. König Wilhelm I. hatte verfügt, das alte Kloster dem 1810 gebildeten Ehreninvalidencorps als Sitz zuzuweisen. Die Invaliden, die sich um den Schutz des württembergischen Staates verdient gemacht und ihre Haut zu Markte getragen hatten, durften samt ihren Familien ihren Lebensabend auf der Comburg bis zum seligen Ende verbringen - inklusive eigenem Lazarett, eigener Schule für die Kinder, eigenem Friedhof beim Todesfall.

Die Comburg bot bis zu 200 Menschen Platz. Und die wollten versorgt sein. Im Zwinger entstanden Ställe für Hühner und Kaninchen, der Kreuzgang wurde 1829 samt einer Kapelle nieder gerissen, die Frauen der Invaliden wollten ja auch Gemüse und Salate für ihre Familien anbauen. Nach dem Krieg 1870/71 reduzierte sich die Bevölkerung der Comburg auf etwas über 40 Personen, schließlich wurde der Ehreninvalidensitz 1909 aufgehoben, die letzten Überlebenden durften bis zur Ihrem Tod auf der Comburg wohnen bleiben. Die frei werdenden Häuser wurden wieder für unterschiedliche Zwecke genutzt. Aus der Kosthalterei wurde ein forstamtliches Gefängnis, eine Nähschule 1868 gegründet und 1879 in der Neuen Dekanei das Landwehrbezirkskommando untergebracht. Im Jahr 1925 starb der letzte Ehreninvalide auf der Comburg und es stellte sich wieder die Frage nach einer Anschlussverwendung, die die ganze Anlage einbeziehen sollte.

Theodor Bäuerle gründet eine Heimvolkshochschule

Mitte der 20er Jahre in Deutschland: die Arbeitslosigkeit ist hoch und steigt an. Im Jahr 1926 hat sich die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht und liegt bei gut 2 Millionen Menschen. Gleichzeitig macht sich die Firma Bosch in Feuerbach daran, eine Erfindung in die Serienreife zu bringen, die das Transportwesen günstiger machen soll - die ersten Dieseleinspritzpumpen für Lastkraftwagen werden entwickelt. Robert Bosch unterstützt allerdings nicht nur die technische Weiterentwicklung seiner Firma, sondern hat auch mit einem jungen Pädagogen Beziehungen geknüpft, die unter anderem zur Gründung der ersten Heimvolkshochschulen in Deutschland (in Denkendorf und auf der Comburg) führen werden.

Theodor Bäuerle (1882-1956), später Kultminister in Stuttgart von 1947 bis 1951,

war schon 1917 auf den Industriellen Bosch gestoßen. Bäuerle stammte aus einer remstäler Handwerkerfamilie und hatte den auch schon für damalige Zeiten typischen Aufsteigerberuf "Lehrer" ergriffen. Von Haus aus pietistisch geprägt besuchte er die evangelische Lehrerbildungsanstalt mit Erfolg in Esslingen, unternahm nebenher etliche Studienreisen zu Reformpädagogen und wurde 1908 vom Kultusministerium als jüngstes Mitglied in die Lehrplankommission der Lehrerbildungsanstalten (heute Seminare für Schulpädagogik) berufen.

Theodor Bäuerle war nach seiner Tätigkeit in der Lehrplankommission 1912 Leiter der Seminarübungsschule Backnang geworden. Dort konnte er seine reformpädagogischen Einstellungen einbringen. Der 1. Weltkrieg unterbrach seine Arbeit. Nach einer schweren Kopfverletzung 1915 wurde er zurück in die Heimat versetzt und nahm sich der Erwachsenenbildung an. In diese Zeit fällt auch seine Bekanntschaft mit Robert Bosch, der ihn 1917 aufforderte, seine ganze Kraft auf die Volksbildung zu konzentrieren. Am meisten liegen Bäuerle zwei seiner Projekte am Herzen: die beiden ersten Heimvolkshochschulen in Denkendorf (für Frauen) und auf der Comburg (für Arbeiter). Im Gegensatz zu den Volkshochschulen bieten die Heimvolkshochschulen auch Unterkunft und Verpflegung zusätzlich zu den mehrwöchigen Kursangeboten an. Am 16. Oktober 1926 wird die Heimvolkshochschule Comburg nach einer relativ kurzen Vorplanungszeit eröffnet, im Einvernehmen mit der Kultusverwaltung, die dieses neue Bildungsangebot begrüßt.

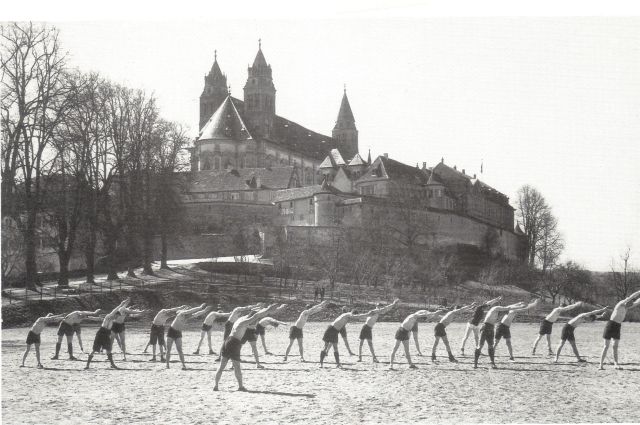

Was ist das Besondere an diesem Volkhochschulheim? Die Kurse wenden sich vor allem an Arbeitslose und dauern in der Regel vier Wochen. Unterrichtsgegenstand sind neben berufsspezifischen Inhalten Staatskunde, aktuelle Fragen, Redeübungen, Sport, bildende Kunst, Dichtung, Musik und theaterpädagogische Übungen.

Heimvolkshochschule

Der Unterrichtsplan wird mit der Kursgruppe abgestimmt, das, was die Kursteilnehmer interessiert, wird zum Unterrichtsgegenstand. Die Bildungswünsche der Zielgruppe stehen also im Mittelpunkt, es wird prozessorientiert gearbeitet. Und es gibt neben Vorträgen im Festsaal Arbeitsgruppen, in denen wichtige Fragen diskutiert und Problemstellungen gelöst werden. Diese Orientierung an den Interessen der Seminarteilnehmer ist grundsätzlich neu und wird begeistert aufgenommen. Endlich darf über alle Dinge geredet werden - von Weltanschauungsfragen bis hin zur Sexualkunde. Dass dies nicht von allen Seiten gern gesehen wird, zeigen spätere Denunziationen auf - in den stillen Winkeln auf der Comburg komme es nicht nur zum Gespräch, deshalb sei die Geburtenrate in Steinbach und Umgebung besonders hoch. Dass diese Vorwürfe völlig bar jeden Inhalts sind, ergibt sich zwar bald aus der Statistik, dient aber schon 10 Jahre nach der Eröffnung dazu, die Heimvolkhochschule zu diskreditieren.

Die mehrwöchigen Kurse werden über Teil- und Vollstipendien durch insgesamt 40 württembergischen Städten und Gemeinden finanziert, da die Arbeiter die Kursgebühren meistens nicht selbst aufbringen können. Fast alle Teilnehmer sind arbeitslos, einige wenige Ausländer kommen noch hinzu. Der enge finanzielle Rahmen macht sich auch in der Personalausstattung bemerkbar: die Heimvolkshochschule Comburg lebt vom Engagement der wenigen festen Lehrkräfte und der Vortragstätigkeit von Dozenten. Bäuerle hat eine gute Hand in Personalfragen. Für die Comburg sucht er als Leiter Dr. Karl Küssner aus, auch dieser stammt aus einer Handwerkerfamilie. Im Gegensatz zum Lehrer Bäuerle ist Küssner Theologe, hat bei Bultmann in Tübingen studiert und findet während seines Studiums heraus, dass er nicht Pfarrer sondern Lehrer werden will. Mit Küssner beginnt Bäuerle ab Oktober 1926 sein Bildungswerk auf der Comburg und mit diesem Mann hat er einen idealen Partner gefunden, der seine reformpädagogischen Ideen aufgreift und in den pädagogischen Alltag umsetzt. Bäuerle ist hin und wieder als Dozent auf der Comburg tätig - sein Lebensmittelpunkt ist in Stuttgart.

Der große Erfolg des Bildungsangebots für die Arbeiter wird erst durch die Nationalsozialisten beendet. Ab den dreißiger Jahren kommt es immer wieder und zunehmend zu Angriffen auf das Bildungskonzept und die Leitung der Heimvolkhochschule. Die Comburg wird als kommunistische Kaderschmiede verdächtigt und schließlich führt der (falsche) Vorwurf, die Comburg betreibe marxistische Propaganda dazu, dass der württembergische Landtag seine Zuschüsse für die Bildungsarbeit auf der Comburg streicht. Theodor Bäuerle schafft es in den Jahren von 1931 bis 1932 noch, die Angriffe abzuwehren, zunehmend fällt ihm das aber immer schwerer. Mit der Machtergreifung 1933 endet auch die Geschichte der reformpädagogischen Heimvolkshochschule. Im März 1934 muss Küssner die Comburg verlassen und einem verdienten Parteigenossen seinen Platz freimachen. In den folgenden Jahren wird aus der Comburg eine Bauhandwerkerschule und schließlich dient sie als Kriegsgefangenenlager.

Die Fortbildungsakademie

Schon über 66 Jahre lang übt die Comburg als Fortbildungsstätte einen starken Reiz aus - auf Lehrkräfte aller Schularten. Zur Gründungszeit der Akademie Comburg im Mai 1947 herrschte bittere Not in Deutschland. Der Hungerwinter 1946 war kaum bewältigt, das Bildungssystem in einem desolaten Zustand. Über 95 Prozent aller Lehrkräfte standen wegen einer früheren Mitgliedschaft im nationalsozialistischen Lehrerbund zur Entnazifizierung an. Zwei Jahre nach dem Krieg waren gerade einmal 30 Prozent der Volksschullehrkräfte dienstbereit. Statt ordentlich ausgebildeter Lehrkräfte gab es sogenannte "Schulhelfer", die in drei- bis vierwöchigen Lehrgängen oder Nachmittagsveranstaltungen eine Schnellbleiche für den Arbeitsalltag in den Schulen bekommen hatten. Das allerdings konnte den Anforderungen bei weitem nicht genügen. Es war also ein Gebot der Stunde, möglichst rasch wieder geeignetes Lehrpersonal zu finden, auszubilden und die Schulen mit Lehrkräften zu versorgen.

Auch die Schulverwaltung existierte nur in Grundstrukturen. So war es ein Glücksfall, dass dem Kultministerium in Stuttgart mit Ministerialdirektor Theodor Bäuerle eine Persönlichkeit vorstand, die nicht nur in den Augen der Besatzungsmächte als integer galt, sondern sich schon vor dem Krieg als pädagogisch offener, unabhängiger Geist bewiesen hatte.

Theodor Bäuerle war Reformpädagoge, er hatte sich schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Gedanken über eine möglichst gute und wie er das nannte "menschengemäße" Bildung gemacht. Über die Freundschaft mit Robert Bosch, der teilweise für die Finanzierung sorgte und Wege ebnete, konnte er verhältnismäßig früh viele seiner Vorstellungen umsetzen. Bäuerle hatte die Notwendigkeit einer wirklichen Volksbildung erkannt, für ihn ein Mittel, den sozialistischen Bestrebungen auf eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft hin ein bürgerliches Gegenmodell zu präsentieren. So hatte er in Stuttgart das Volkshochschulwesen aufgebaut, in Denkendorf und auf der Comburg die ersten Heimvolkshochschulen mit reformpädagogischem Ansatz in Deutschland gegründet. Diese waren aber nach der Machtergreifung Hitlers schnell geschlossen worden.

Aus dieser Zeit kannte Bäuerle das lernfördernde Ambiente der Großcomburg und hatte gleich nach dem Krieg geplant, die Heimvolkshochschule wieder aufleben zu lassen. Das gelang nicht. Die Comburg wurde nach Kriegsende 1945 bei dem knappen Wohnraumangebot zunächst als Unterbringungsort für "Displaced Persons" – vor allem ehemalige Zwangsarbeiter aus Osteuropa - genutzt. Große Schäden an der Bausubstanz wegen des Verheizens von Türen, Geländern und Gebälk waren neben anderen Problemen eine Folge. So war es ein großes Glück - nicht nur für die spätere Lehrerfortbildung - sondern auch für die Comburg selbst, dass es Theodor Bäuerle am 25. März 1946 gelang, die Comburg von der amerikanischen Militärregierung in die treuhänderische Verwaltung des Kultministeriums zu überführen. Zügig begannen die ersten Kurse, zunächst für ehemalige Kriegsgefangene.

Doch schon bald wurde die Comburg zum neuen Zentrum der Lehrerbildung. Bäuerle hatte die Amerikaner mit seinen Plänen, zunächst staatsbürgerliche Lehrinhalte in die Fortbildung einzubringen, für ein Reeducationprogramm gewinnen können. Am 16. Mai 1947 fand auf der Comburg die feierliche Eröffnung der ersten Lehrerakademie in Süddeutschland statt, unter den Referenten war der spätere Bundespräsident Heuss. Bundesweit war diese Gründung nach Hamburg die zweite nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. Ein Jahr später kam mit Calw 1948 ein weiterer Standort für die Lehrerfortbildung in Württemberg-Hohenzollern hinzu.

Die Schwerpunkte des Bildungsangebotes der ersten Jahre lagen eindeutig auf dem Gebiet der staatsbürgerlichen Bildung und hatten die Vermittlung demokratischer Werte zum Ziel. Die Lehrgänge waren üblicherweise zweigeteilt - der Vortragsarbeit standen "Arbeitsgemeinschaften" gegenüber, in denen schulart- oder stufenbezogen Lehrgangsinhalte in kleinen Arbeitsgruppen diskutiert wurden." Gefragt war "Wirken innerhalb der Zeit und innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges". Damit war auch ein neues Rollenverständnis für Lehrkräfte intendiert, sie sollten sich "künftig weniger als beamtete Staatsfunktionäre verstehen denn als wahrhafte Lehrer, das heißt: Als Helfende, Anleitende, Abwehrende, als Männer und Frauen, die sich mehr dem Geist der Wissenschaft, der Humanität verantwortlich wissen als einer Obrigkeit" - so formulierte der damalige Studienleiter der Akademie Dr. Gerhard Storz das neue bildungspolititsche Credo ganz im Sinne Theodor Bäuerles. Zeit für das Lernen wurde als unabdingbar notwendig erachtet. Kurse dauerten eine Woche, der Montag war in der Regel kursfrei. Neben den Lehrkräften und Personal der Schulaufsicht wurden auch Schulleitungen auf der Comburg fortgebildet.

Der Einfluss des Reformpädagogen Bäuerle findet sich in Themen wie Schulentwicklung, "Persönlichkeitsbilder von Jugendlichen" oder "Gruppenarbeit ja oder nein?" wieder. Er findet sich aber auch in einer Tradition, die es auf der Comburg schon seit den Heimvolkshochschulzeiten gab: kulturelle Angebote wie Musik, Kunst und Theater gehörten ganz selbstverständlich zum Fortbildungsangebot, sind auch heute noch in der Akademie fester Bestandteil des Rahmenprogramms. Mittlerweile haben auf der Comburg über 1100 Hauskonzerte stattgefunden. Es gibt bundesweit kein Tagungshaus mit einem ähnlich umfangreichen Konzertangebot, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Die bauliche Situation war schwierig. Notwendige Reparaturen standen an, die Seminarräume waren spärlich möbliert, die Gäste in Mehrbettzimmern untergebracht, für deren Heizung sie noch selbst sorgen mussten.

Festsaal

Wer einen Kurs auf der Comburg im Winter besuchte, musste Briketts mitbringen, mit denen dann die Haustöchter die Öfen einheizten. Dafür gab es anderen Service – die Schuhe konnten am Abend vor das Zimmer gestellt werden und standen am nächsten Morgen wieder blankgewienert bereit. Für die Verpflegung war ein täglicher Kostenbeitrag von DM 1,50 vorgesehen – damals eine nicht unbeträchtliche Summe, die den Familienetat durchaus belastete.

Die Themen wurden von der Akademieleitung vorgeschlagen, dem Kultministerium vorgelegt und von dort genehmigt. Nach dem zweiten Betriebsjahr stellte das Kultministerium 1949 fest, dass die "Lehreruniversität" Comburg bisher 27 Lehrgänge durchgeführt hatte, davon 10 im ersten Jahr des Bestehens. Zum Vergleich: heute werden jährlich etwa 260 Seminare auf der Comburg angeboten.

Doch nicht nur für Lehrkräfte fanden Seminare statt – auch Ärzte, Juristen, Politiker und Kultusbeamte tagten gerne auf der Comburg. So findet sich zum Beispiel im Gästebuch der Akademie im Jahr 1951 der Eintrag des späteren Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger, der an einer Wochenendtagung für Richter und Staatsanwälte in der Bildungsstätte teilnahm. Die erste Sitzung des kulturpolitischen Ausschusses des Landtags wurde im November 1951 auf der Comburg einberufen.

Das Kursangebot der Akademie war in den ersten beiden Jahren stark auf staatsbürgerliche Themen ausgerichtet, dann kamen schrittweise auch die anderen Fächer zum Zuge. Ab 1950 fängt zaghaft die Bewältigung der Erfahrungen aus der Zeit des Naziterrors an. Neben den „Grundlagen der Demokratie“ finden sich Themen wie „Frauenarbeit“ und „Volkskunde“ im Jahresprogramm der Lehrerakademie.

Mit dem wachsenden Stellenwert der Bildung - Georg Picht hatte ja 1964 in einer Reihe von Artikeln in der Zeitschrift "Christ und Welt" die "Bildungskatastrophe" ausgerufen, veränderte sich Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Zielrichtung des Fortbildungsangebots. Stand bisher die persönliche Weiterbildung der Lehrkräfte im Zentrum, rückte nun auch im Hinblick auf neue Lehrpläne ab 1969 die Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Fokus. Diese sollten in den Schulen oder Sprengeln für die schnelle Weiterverbreitung neuer Inhalte sorgen.

Mittlerweile hat sich das System der Multiplikatorenausbildung im Wesentlichen etabliert. Auf der Comburg werden heute zum Beispiel Schulleiterinnen und Schulleiter in ihre neuen Aufgaben eingeführt oder Fachberaterinnen und Fachberater für Fortbildungstätigkeiten in der Region oder zentralen Lehrkräftefortbildung fit gemacht. Spezielle Fachfortbildungen für die einzelne Lehrkraft sind heute eher selten und nur für sehr kleine Zielgruppen vorgesehen. Dagegen gibt es aber heute "Wunschkurse", bei denen ganze Kollegien ein spezielles Fortbildungsprogramm auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule zugeschnitten erhalten.

Der Fortbildungsbedarf stieg mit dem Amtsantritt von Kultusminister Roman Herzog 1978 durch die geplanten neuen Bildungspläne deutlich an. Die Lehrkräfte mussten mit dem neuen Bildungsplan vertraut gemacht werden, dazu waren weitere erhebliche Anstrengungen nötig. Das konnte von den bis dahin zwei vorhandenen Akademien nicht geleistet werden. Mit dem Standort Donaueschingen wurde einerseits die Kapazität erhöht und andererseits durch die Änderung der Taktung der Lehrgänge das Seminarangebot verdoppelt. Waren bis dato überwiegend Wochenkurse für die Lehrkräfte angeboten worden, stellte das Kultusministerium seit 1980 auf zweieinhalbtägige Kurse um. Zusätzlich werden seit 1980 in den Ferien ebenfalls Lehrgänge durchgeführt.

Neue Themenbereiche wurden für die Schulen auf der Comburg konzipiert. So beschlossen zum Beispiel im April 1982 Vertreter aus zehn Ländern der Europäischen Gemeinschaft auf der Comburg ein Programm zur Umwelterziehung an Schulen - ein Thema, das heute noch unverändert hochaktuell ist.

Dem früher eher ruhigen Leben

auf der Klosteranlage stand ein rasanter technischer Wandel gegenüber.

Durch die im Bildungsplan festgeschriebene Profilierung der Schularten

erhielten auch einzelne Schulfächer neue Schwerpunkte. Im Zuge dieser

Schwerpunktsetzung wurden im ehemaligen Kartoffelkeller des

Gebsattelbaus 1983 neue Technikräume eingerichtet, die vor allem der

Weiterbildung von Hauptschul- und Techniklehrkräften dienten. Heute

wird er von den Gästen als gemütliche Gebsattelschenke zur abendlichen

Entspannung beim kollegialen Gespräch genutzt.

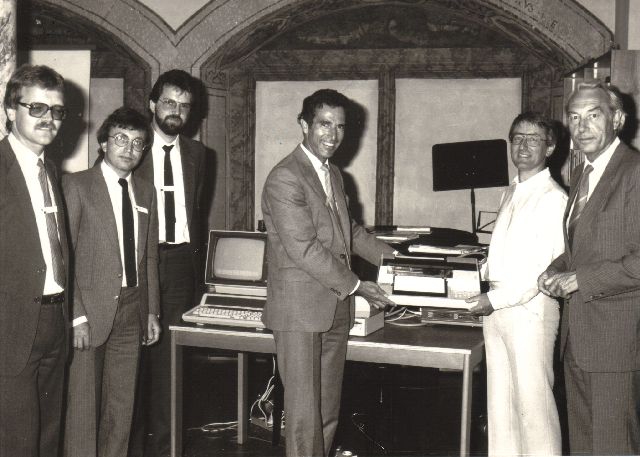

Im Jahr 1983

– vier Jahre vor dem 40jährigen Jubiläum der Einrichtung, wurde der

erste Computer auf der Comburg in Betrieb genommen. Die Ära der

Computerfortbildungen begann und sollte sich dann über 25 Jahre fortsetzen.

Der erste Computer auf der Comburg

Seit Mai 1997 – dem 50jährigen Jubiläum der Akademie - ist der Standort Comburg für die Qualifizierung des pädagogischen Führungspersonals zuständig. Alle Schulleiterinnen und Schulleiter Baden-Württembergs besuchen seither im Rahmen ihrer Einführungsfortbildung mehrfach die Comburg. Berufsbegleitende Seminarangebote wurden für die Zielgruppe der Schulleitungen - das sind Schulleiter/innen, Stellvertretungen und Mitglieder von Schulleitungsteams - mit einem modular aufgebauten Seminarkanon auf der Comburg neu entwickelt und bieten für alle Schularten ein breit gefächertes Weiterbildungsangebot, das stark nachgefragt wird. Durchschnittlich nehmen die Schulleitungen alle vier Jahre auf der Comburg an einem Seminar teil, um sich beruflich weiter zu bilden und fit zu halten. Neue Informationstechnologien wie das Internet forderten eine entsprechende Ausstattung der Tagungsräume.

In das Jahr 2004 fällt die Übernahme des Museumscafés durch die zum 1. Januar neu gegründete Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, in die die bisherige Staatliche Akademie einging. Seither ist der Standort Comburg auch für kunsthistorische Führungen in der Großcomburg sowie für die Versorgung der Touristen in der Saison von April bis Oktober gefragt.

In den letzten zwanzig Jahren hat die Bauverwaltung dankenswerterweise sehr hohe Anstrengungen unternommen, den Lehrbetrieb qualitativ zu stärken. Durch den Ausbau der Tagungsräume sind optimale Arbeitsmöglichkeiten geschaffen worden. In einem stilvollen Ambiente genießen die Seminargäste diese Art der Wertschätzung besonders.

Seit dem Bestehen der Akademie Comburg haben über 250 000 Lehrkräfte die Comburg besucht. Chöre, Firmen und Ärztegruppen nutzen gerne das Tagungszentrum in der ehemaligen Klosteranlage, freuen sich an den geschmackvoll renovierten Räumen und der besonderen Ruhe auf der Großcomburg, die zu intensiver Tagungsarbeit einlädt.

Die Großcomburg hat sich seit ihrer Gründung im 11. Jahrhundert immer wieder als Ort der Bildung und Kontemplation, als Ort mit einer besonderen Spiritualität erwiesen. Für die Schulleitungen in Baden-Württemberg ist es ein Glück, dass das ZSL über die Außenstelle Comburg verfügt und den pädagogischen Führungskräften Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten kann.

Kunsthistorische Schätze aus der Romanik

Das Antependium zeigt Christus als Weltenrichter inmitten seiner Apostel in der Mandorla, die von den vier Evangelistensymbolen Engel, Adler, Löwe und Stier umgeben ist.

Das Antependium (C) Rose Hajdu

Der aus vergoldetem Kupferblech getriebene Altarvorsatz ist besonders durch die Emaileinlegearbeiten wertvoll - diese waren zur Entstehungszeit ausgesprochen schwierig herzustellen, da hier konstant hohe Temperaturen ohne Schwankungen benötigt werden. Die Edelsteine sind nicht mehr der originale Besatz und wurden bei den letzten Restaurierungen ergänzt.

Das Antependium korrespondiert mit dem Radleuchter, der das himmlische Jerusalem symbolisiert.

Der Radleuchter

Zwölf Türme gliedern den Leuchter. In den Toren der Türme sind Wächter abgebildet (Krieger, Heilige, Engel, Bischöfe), dazwischen befinden sich zwölf Medaillons mit Prophetendarstellungen.

Der Comburger Radleuchter ist besonders wertvoll und der größte Leuchter der vier deutschlandweit erhalten gebliebenen. Es gibt nur noch drei weitere Exemplare aus der Romanik in Aachen und Hildesheim, die allerdings kleiner im Umfang sind und mehr Veränderungen bei Restaurierungen verkraften mussten.

In der mittelalterlichen Basilika war der an einer eisernen Kette befestigte Radleuchter wohl die einzige "künstliche" Lichtquelle in der Kirche. Seine 48 Kerzen werden heutzutage nur noch an den kirchlichen Festen zu Weihnachten, an Silvester und Ostern entzündet. Im Mittelalter hing der Radleuchter direkt über dem Stiftersarkophag. Bei der Renovierung der Kirche im 16. Jahrhundert wurde er abgenommen und mit einem braunen Ölanstrich versehen. Ein Glücksumstand für den Radleuchter - sonst wäre er im Zuge der Sakulärisierung vermutlich auch wie die übrigen Altärgerätschaften aus Gold und Silber in den Ludwigsburger Schmelztiegeln gelandet. So wurde er kaum angetastet und blieb bis Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend unbehelligt in der Kirche hängen - sieht man einmal davon ab, dass seine Türme zeitweilig als Nistplatz von Tauben missbraucht wurden. Erst als die Kette, an der er hing, riss, wurde der Leuchter wieder entdeckt und gelangte rasch zu kunsthistorischer Berühmtheit. Heutzutage ist der Radleuchter ein Hauptanziehungspunkt für die Besucher der alten Klosteranlage.

Von der Romanik zum Rokoko

Torbau

Turm der Stiftskirche

Der Adelmannbau

Vikarienbau

In der ersten Blütezeit des Klosters entstanden Bauten, die auch heute noch bestehen: Der romanische Torbau, die Türme der Stiftskirche St. Nikolaus, der Adelmannbau, Vikarienbau und die Sechseck- oder Erhartskapelle.

Die beiden romanischen Tortürme mit den staufischen Löwen am Eingangstor verdanken ihre heutige Existenz dem bloßen Umstand, dass während der letzten großen Umbauphase auf der Comburg im Rokoko das Geld nicht ausreichte, um den Bau der Neuen Dekanei zu vollenden - die Schnittstelle zur geplanten Verlängerung ist heute noch gut zu sehen. Eine Vollendung des Baues hätte den Abriss der Alten Dekanei und der romanischen Tortürme zur Folge gehabt.

Der romanische Torbau war die Einfahrt zum Klosterbezirk und wurde im 13. Jahrhundert noch verlängert. Direkt hinter den beiden Tortürmen wurde im 14. Jahrhundert die Michaelskapelle gebaut, bei der heute die Führungen durch die Klosteranlage beginnen.

Michaelskapelle

Die Kapelle diente zur Zeit der Renaissance dem Dekan für die persönliche Andacht und konnte direkt von der Alten Dekanei über eine kleine Brücke erreicht werden.

Der Vikarienbau ist das Gebäude auf dem Gelände der Comburg, das noch weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten ist. Dendrochronologisch auf 1090 datiert wurden nur im 16. Jahrhundert im unteren und oberen Stock Trennwände im ehemaligen Parlatorium (Erdgeschoss) und Dormitorium (ehemaliger Schlafsaal der Mönche im Obergeschoss) für die Zimmer der Vikare eingezogen.

An den Vikarienbau schließt sich das Mesnerhaus an, dessen Untergeschoss die Wintersakristei birgt.

Mesnerhaus

Die Erhartskapelle stellt auch heute noch ein Rätsel für die historische Zunft dar. Es gibt viele Deutungsansätze - aber keine wirklichen Beweise. Wohl um 1230 entstanden, zumindest lassen Untersuchungen nach der C 14-Methode darauf schließen, ist nicht klar, welches Patrozinium ursprünglich hier gegeben war. Erhart war ein Bischof im Elsass - ein Bezug zur Comburg ist nicht nachgewiesen. Die Möglichkeit der Unterquerung durch ein Tunnel ist im Prinzip nicht nötig. Ausgerichtet war dieser Durchgang auf das frühere Eingangsportal der romanischen Basilika. Die Sechseckkapelle verfügte bis ins 18. Jahrhundert hinein über keinen ständigen Zugang. Nur wenn der Kaiser auf dem Gelände war, wurden Holztreppen an den Zentralbau geschoben, über die er dann betreten werden konnte.

Erhartskapelle

In der Chorherrenzeit wurde die Klosteranlage erweitert - die drei Kurien des Gebsattelbaus kamen wie der Wamboldbau im 16. Jahrhundert dazu , der Reischachbau schließlich im 18. Jahrhundert hinzu. Die Namen der Gebäude stammen von ihren ehemaligen Bewohnern bzw. deren Herkunftsorten. So liegt zum Beispiel das Dorf Gebsattel nicht weit von Würzburg und Adelmannsfelden (Adelmannbau) in der Nähe von Ellwangen, beide Herkunftsorte Comburger Chorherren.

Todsünden im Barock

Die sieben Todsünden

Die Sinnenfreudigkeit des Barock kommt selbst den menschlichen Verfehlungsmöglichkeiten gegenüber recht plastisch in der Stiftskirche Großcomburg zum Ausdruck.

Ein besonders schönes Beispiel dafür ist die Predigtkanzel, die um 1713/14 nach einem Entwurf und Modell von Balthasar Esterbauer auf der Comburg entstanden ist. Es ist nicht sicher, ob Esterbauer selbst an der Kanzel gearbeitet hat, aber er hat auf jeden Fall genaue Angaben und ein Modell für die Kanzel erarbeitet. Das Auge wird bei der Betrachtung über die Kanzel nach oben schnell auf das zentrale Thema der Kanzel gerichtet: Die sieben Todsünden. Diese werden von Christus, der dem antiken Zeus gleich mit einem Bündel Blitzen über dem Schalldeckel zu schweben scheint, besiegt.

Die sieben Todsünden hat Pfarrer Franz Xaver Mayer 1901 so beschrieben: „... Die Trägheit sitzt auf einem Esel, die Hände bequem auf den Rücken gelegt ... , der Zorn hält den Dolch in der Rechten, zum Stoß ausholend .... , die Unkeuschheit sitzt auf einem geilen Bock ... Die Hoffahrt ... beschaut sich in einem Spiegel ... Ein Pfau, das Sinnbild der Hoffahrt, schlägt ein Rad zu ihren Füßen. Der Neid wird dargestellt durch einen Hund, der mit den Vorderfüßen auf den Schoß der Figur steigt, die Unmäßigkeit hält sitzend ein Schwein auf dem Schoß. Die Habsucht endlich hält den Geldbeutel mit der Zahl 600 in der Hand.“ (zitiert nach Zahlten, Johannes, in Schraut, Comburg, S. 47f.). Dem grammatischen Geschlecht entsprechend sind alle Todsünden als Frauen dargestellt.... Der als Taube dargestellte Heilige Geist auf der Unterseite des Schalldeckels bringt dann die entsprechende Wortgewalt für den barocken Prediger hernieder.

Literatur

Archiv der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen - Standort Comburg (Gästebuch, Fotoalbum)

Rolf Dieter Blumer / Ines Frontzek, Der Comburger Hertwig-Leuchter, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 4/2012, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Hannah Hien, Das Kloster Komburg im Mittelalter. Monastisches Leben am Rand der fränkischen Klosterlandschaft, in: Württembergisch Franken, Bd. 95, hg. vom Historischen Verein für Württembergisch Franken, Schwäbisch Hall 2011

Rainer Jooß, Kloster Komburg im Mittelalter, Sigmaringen 19872

Gabriele Kleiber, Groß- und Kleincomburg, Berlin 1999

Andreas Maisch/Daniel Stihler, Schwäbisch Hall. Geschichte einer Stadt, Künzelsau 2006

Ministerium für Kultus und Sport (Hrg.), 1947 bis 1987 - 40 Jahre Staatliche Lehrerfortbildung Baden-Württemberg, Stuttgart 1987

Schmitt, Dieter; Theodor Bäuerle (1882-1956). Engagement für Bildung in schwierigen Zeiten, Schriftenreihe zur Bosch-Geschichte Band 3, Ditzingen-Heimerdingen 2005

Elisabeth Schraut

(Hrsg), Die Comburg: Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Kataloge

des Hällisch-Fränkischen Museums Schwäbisch Hall; Bd. 3)

Bernhard Schütz, Klöster. Kulturerbe Europas, München 2004

Wölfing, Willi, Zur Geschichte der amtlichen Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg nach 1945, Teil I, Lehrerfortbildung zwischen 1945 und 1977, Frankfurt a. M. 1979

Weitere Informationen über die Großcomburg und ihre Gebäude

Weiter: Gasttagungen