Ziel des folgenden Unterrichts

Infobox

Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass für jedes Experiment entsprechend der eigenen Durchführung vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert werden muss. Jede fachkundige Nutzerin/jeder fachkundige Nutzer muss die aufgeführten Inhalte eigenverantwortlich prüfen und an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen.

Weder die Redaktion des Lehrerfortbildungsservers noch die Autorinnen und Autoren der veröffentlichten Experimente übernehmen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch exakten, veränderten oder fehlerhaften Nachbau und/oder Durchführung der Experimente entstehen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.gefahrstoffe-schule-bw.de

Ein experimenteller Aufbau zeigt eine Kette an Energieumwandlungen

von der mechanischen Energie über

andere

Energieformen

zurück zur mechanischen Energie.

Didaktische Bemerkungen

Wesentlich bei den folgenden Varianten ist der Anfang der

Kette - der Dynamot. Die Schülerinnen und Schüler

spüren beim Drehen der Kurbel, dass sie eine erhebliche

Kraft

längs eines Weges

- dass sie also mechanische Energie

( E = F

S

⋅s ) - aufbringen müssen. Diese Energie, die

sie in

Handarbeit

in die Anlage einspeisen, läuft über

verschiedene andere Energieformen, die an diesen Stellen

in der Anlage zu beobachten sind (z. B. wenn die Halogenlampe

aufleuchtet; wenn ein Voltmeter die Spannung

an der Solarzelle misst). Und am Ende der Umwandlungskette

sehen sie, wie ein Teil der eingespeisten mechanischen

Energie wieder als mechanische Energie zum Vorschein kommt und der Propeller Wind erzeugt. Das

spürbare

Erleben

- z. B. dass man sich mehr anstrengen muss,

wenn man mehr Energie einspeisen will, damit sich der

Propeller am anderen Ende schneller dreht - ist ein wesentlicher

Aspekt, damit die zunächst nur intuitiv vorliegende

Vorstellung

Energie

und

Energieerhaltung

in

das bestehende Wissen

nachhaltig

eingefügt wird.

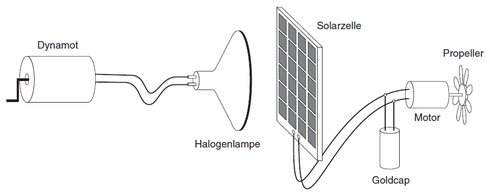

Variante Lampe - Solarzelle (A)

Bei dieser Variante wird an einen Dynamot eine handelsübliche Halogenlampe angeschlossen (20 W - besser 50 W). Das Licht der Halogenlampe fällt auf eine Solarzelle 1 , an deren Anschlüsse ein Elektromotor parallel zu einem Gold-Cap-Kondensator (10 F, 2,3 Vmax) angeschlossen ist.

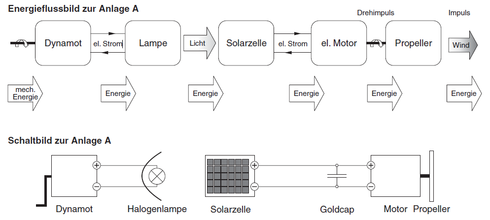

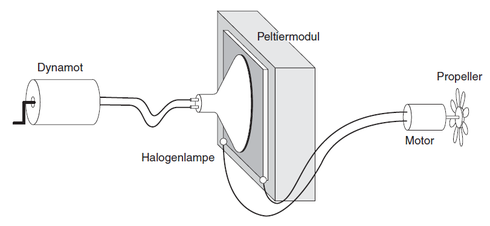

Variante Lampe - Peltiermodul (B)

Bei dieser Variante wird an einen Dynamot

ebenfalls eine handelsübliche Halogenlampe angeschlossen

(Wichtig: Hier muss man min. eine 50 W-Halogenlampe

verwenden, das Peltiermodul mit Wärmeleitpaste auf die

Halogenlampe

kleben

und die andere Fläche des Peltiermoduls

mit einem Lüfter oder einem hinreichend

großen Alublock auf Umgebungstemperatur halten! Weiterhin

muss man lange und kräftig genug kurbeln!). Das

Licht der Halogenlampe fällt in dieser Variante auf ein Peltiermodul,

das die elektrische Energie für einen Elektromotor

liefert, der einen Propeller trägt. Auch in dieser Variante

läuft der Propeller nach, obwohl

kein

Gold Cap-

Kondensator als Energiespeicher eingeschaltet ist. Eventuell

fällt auf, dass das Peltiermodul in dieser Variante mit

schwarzer Farbe belegt wird.

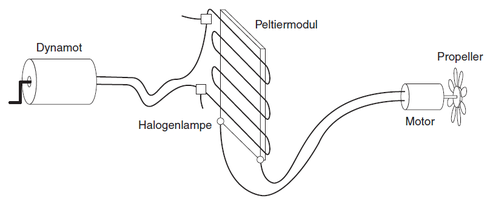

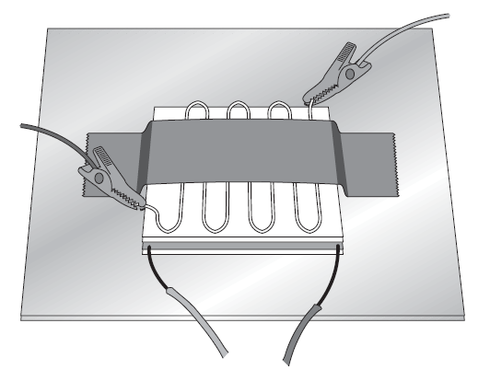

Variante Heizspirale - Peltiermodul (C)

Bei dieser Variante wird an einen Dynamot eine aus Konstantandraht (Länge: 30 cm, Durchmesser 0,5 mm) selbst gebastelte Heizspirale angeschlossen, die mit Klebeband auf dem Peltiermodul befestigt wird. Das Peltiermodul liefert die elektrische Energie an einen Elektromotor, der einen Propeller trägt. Auch in dieser Variante läuft der Propeller nach, obwohl kein Gold-Cap-Kondensator als Energiespeicher eingeschaltet ist.

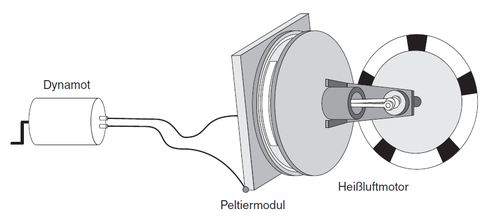

Variante Dynamot - Heißluftmotor 2 (D)

Eine interessante Variante bildet die Energiekette aus einem Dynamot, der ein Peltiermodul (bzw. mehrere Peltiermodule) mit elektrischer Energie versorgt, die wiederum einen Heißluftmotor mit thermischer Energie versorgen.

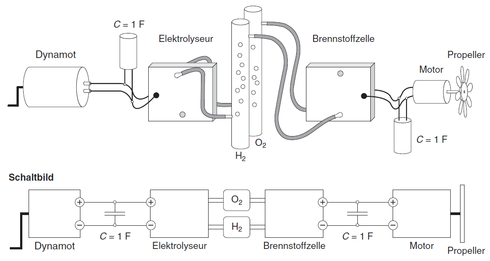

Variante vom Dynamot zum Wasserstoff (E)

Ein Dynamot ist an einen so genannten Elektrolyseur angeschlossen. Parallel zum Elektrolyseur sitzt ein Goldcap (1 F). Der Elektrolyseur erzeugt Wasserstoffund Sauerstoffgas. Die beiden Schläuche des Elektrolyseurs führen zu einer Brennstoffzelle. Am anderen Ende der Brennstoffzelle ist ein Elektromotor angeschlossen, der einen Propeller antreibt. Parallel zum Elektromotor liegt ein weiterer Goldcap.

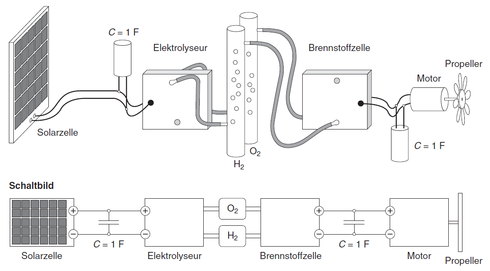

Variante von der Solarzelle zum Wasserstoff (F)

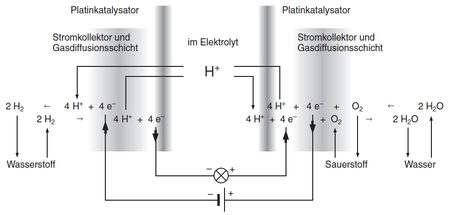

Der Dynamot in der Anlage (E) wird durch eine Solarzelle hinreichender Fläche ersetzt, die am so genannten Elektrolyseur angeschlossen ist. Bei hinreichend intensiver Sonneneinstrahlung funktioniert die Anlage auch in dieser Variante. Parallel zum Elektrolyseur sitzt ein Goldcap (1 F). Der Elektrolyseur erzeugt Wasserstoff- und Sauerstoff-Gas. Die beiden Schläuche des Elektrolyseurs führen zu einer Brennstoffzelle. Am anderen Ende der Brennstoffzelle ist ein Elektromotor angeschlossen, der einen Propeller antreibt. Parallel zum Elektromotor liegt ein weiterer Goldcap. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass man die von uns verwendete Elektrolyseur-Zelle als Brennstoffe-Zelle und umgekehrt einsetzen kann.

-

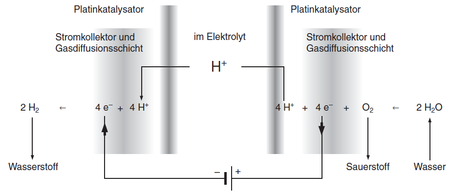

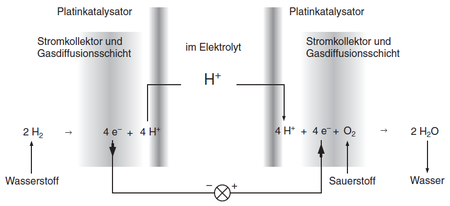

Elektrolyseur

-

Brennstoffzelle

3

-

Brennstoffzelle und Elektrolyseur in einem Bild

1 Achtung: In diesem Experiment ist ein kleiner Elektromotor eingesetzt, der etwa bei 0,35 V und 14 mA anläuft. Die Solarzelle wird passend zum Motor und zur Beleuchtungsfläche der Halogenlampe gewählt.

2 Unter

http://www.schager-hwm.de/

findet man: Die

SCHAGER Handwärme-Motore

sind Stirlingmotore mit modifizierter Ringbom-Steuerung, die

speziell für den Betrieb auf der Hand entwickelt wurden. Sie können schon eine sehr geringe Temperaturdifferenz, wie sie zwischen der Hand und der

Umgebungsluft üblicherweise vorhanden ist, in mechanische Drehbewegung umsetzen. Ein Temperaturunterschied von 3 K am Verdrängungszylinder

reicht bereits zu einer einwandfreien Funktion aus. Bei ca. 6 K bis 10 K ergibt sich ihr bester Lauf, wobei sie immerhin bis zu 250 bzw. 450 Umdrehungen

pro Minute erzielen.

3

... Im Falle der Wasserstoff-Brennstoffzelle laufen folgende chemische

Reaktionen ab:

gezündet

wird (Knallgasreaktion). In der Brennstoffzelle

wird diese Reaktion gebändigt, sie läuft kontrolliert und bei Raumtemperatur

ab. Wasserstoff reagiert hier nicht direkt mit dem

Luftsauerstoff, sondern gibt seine Elektronen an der Platinanode ab, die

als Katalysator wirkt. Die zurückbleibende H

+

-Ionen diffundieren durch

die Polymermembran (sie ist nur durchlässig für H

+

-Ionen, also semipermeabel).

Die im äußeren Stromkreis zur Kathode fließenden Leitungselektronen

neutralisieren die H

+

-Ionen zu H-Radikalen (wiederum über

Vermittlung der Katalysatorwirkung des Platins), die mit dem Luftsauerstoff

zu H

2

O reagieren, welches abgeführt wird. Die Betriebsspannung einer

einfachen Zelle liegt bei 0,3 bis 0,9Volt ...

... mit anderen Worten: An der linken und rechten Elektrode werden

Wasserstoff- (H

2

) und Sauerstoffmoleküle (O

2

) mit Hilfe des Katalysators

jeweils in

Einzelatome

zerlegt. Wasserstoffatome geben Elektronen an

die rechte metallische Elektrode ab, während das Proton durch den Elektrolyten

(

Protonenventil

- lässt nur Protonen durch!) zur rechten Elektrode

wandern kann ... an der rechten Elektrode entsteht aus Protonen,

Elektronen und Sauerstoffatomen ein Wassermolekül.

aus H. Krenn: Die Physik von Kontakten, PdN-PhiS. 3/54. Jg. 2005.

Unterrichtseinheit Energieumwandlungsketten: Herunterladen [pdf] [129 KB]

Weiter mit Unterricht