Phylogenetische Systematik

Infobox

Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.

Phylogenetische Systematik – Homologien begründen Verwandtschaft

(Phylogenese = Stammesgeschichte)

|

Die heute weit verbreitete Darstellung der Stammesgeschichte der Organismen in dichotom verzweigten Stammbäumen (siehe auch Infobox) erfüllt konsequent die Forderung an eine Systematik der Organismen im Sinne der Theorie der gemeinsamen Abstammung nach Darwin und Wallace.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war bekannt und akzeptiert, dass nur Homologien phylogenetische, d.h. stammesgeschichtliche Verwandtschaft anzeigen können. Es gab aber damals weder allgemein akzeptierte Kriterien zur Ermittlung von Homologien noch eine wissenschaftliche Methode zur Rekonstruktion phylogenetischer/stammesgeschichtlicher Beziehungen. Dieses Dilemma wurde durch die von

Willi Hennig

(1913-1976) begründete

phylogenetische Systematik

gelöst.

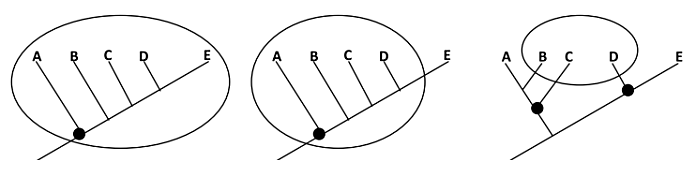

Eine Grundforderung Hennigs an eine Stammbaumdarstellung im phylogenetischen Sinne ist, dass nur in sich geschlossene Abstammungsgemeinschaften darin enthalten sein dürfen. Kennzeichen einer so genannten monophyletische Gruppe (Abb. 1) ist, dass sie …

- … nur auf einen einzigen gemeinsamen Vorfahren , eine so genannte Stammart , zurückzuführen ist und

- … alle Nachfahren dieser Stammart in dieser Gruppe enthalten sein müssen.

Unzulässige Klassifikationen sind demnach systematische Gruppen, die zum einen nicht alle Nachkommen einer Stammart beinhalten ( paraphyletische Gruppen, Abb. 2) oder Taxa miteinander gruppieren, die auf verschiedene Stammarten zurückzuführen sind (polyphyletische Gruppen, Abb. 3).

Abb. 1: Monophyletische Gruppe, Abb 2: Paraphyletische Gruppe, Abb. 3: Polyphyletische Gruppe

Monophyletischen Gruppen lassen sich nur über

besondere homologe Merkmale

identifizieren. Dabei handelt es sich um homologe Merkmale, die nur in dieser einen monophyletischen Gruppe, also

„Stammart und alle Nachkommen“

, zu finden sind. Um Homologien zu identifizieren werden Merkmale unter Berücksichtigung folgender Homologiekriterien beurteilt: Kriterium der Lage, Kriterium der spezifischen Qualität und Kriterium der Stetigkeit. Nur wenn sichergestellt werden kann, dass es sich bei Ähnlichkeiten zwischen Organismen um Homologien handelt und nicht um Analogien, können diese Merkmale für Verwandtschaftsanalysen verwendet werden.

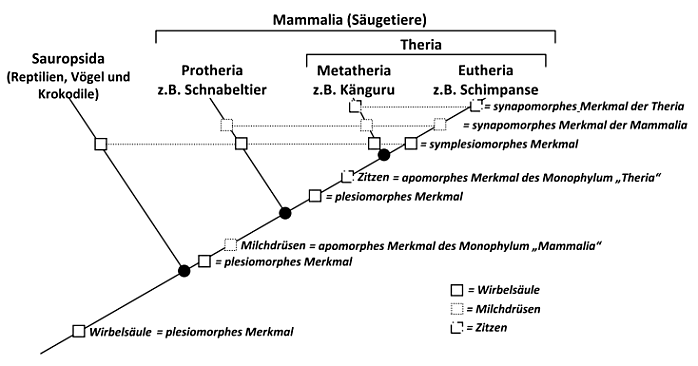

Diese Merkmale nennt man abgeleitete homologe Merkmale oder apomorphe Merkmale . Ein abgeleitetes Merkmal kann als „evolutiver Neuerwerb“ einer monophyletischen Gruppe bezeichnet werden. So stellen z.B. Milchdrüsen bei Säugetieren (Abb. d) ein apomorphes Merkmal dar, welches bei allen Säugetieren als gemeinsames abgeleitetes Merkmal oder Synapomorphie vorhanden ist und auch nur bei dem gemeinsamen Vorfahren aller Säugetiere vorhanden war. Nur durch den Nachweis von Synapomorphien lassen sich monophyletische Gruppen bilden .

Dem gegenüber stehen homologe Merkmale, die bei der Stammart des Monophylums oder einer noch älteren, noch weiter zurückliegenden Stammarten schon vorhanden waren, also keinen „Neuerwerb“ des Monophylums darstellen. Solche Merkmale werden als ursprüngliche Merkmale oder plesiomorphe Merkmale bezeichnet. Plesiomorphien sind lediglich Anzeiger für eine nähere Verwandtschaft einer Gruppe innerhalb eines noch größeren Abstammungsverhältnisses. Das Vorhandensein einer Wirbelsäule als gemeinsames Merkmal der Sauropsida und Mammalia stellt ein gemeinsames plesiomorphes Merkmal oder Symplesiomorphie dar, mit dem ein Schwestergruppenverhältnis zwischen Protheria und Theria oder Metatheria und Eutheria nicht zu begründen wäre, da dieses Merkmal auch außerhalb des jeweils betrachteten Monophylums vorkommt.

Abb 4: Verteilung apomorpher und plesiomorpher Merkmale

|

Jeder Organismus besteht also aus einem Mosaik ursprünglicher und abgeleiteter Merkmale.

Ziel einer wissenschaftlichen Ordnung im Sinne der phylogenetischen Systematik der Organismen ist daher die Identifizierung von monophyletischen Gruppen über Synapomorphien. |

Phylogenetische Systematik:

Herunterladen

[pdf]

[754 KB]

Phylogenetische Systematik: Herunterladen [docx] [55 KB]

Eine Art A spaltet sich mindestens in zwei weitere Arten B und C auf. Eine Identifizierung der beiden Schwesterarten B und C erfolgt über gemeinsame Merkmale, welche die beiden Arten B und C nur von dem gemeinsamen Vorfahren A geerbt haben können.

Eine Art A spaltet sich mindestens in zwei weitere Arten B und C auf. Eine Identifizierung der beiden Schwesterarten B und C erfolgt über gemeinsame Merkmale, welche die beiden Arten B und C nur von dem gemeinsamen Vorfahren A geerbt haben können.