Hilgendorf

Infobox

Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.

Infoblatt - Die Entstehung des Steinheimer Beckens

|

|

|

| Abb. 1 | Abb. 2 | |

|

|

|

| Abb. 3 | Abb. 4 | |

|

|

|

| Abb. 5 | Abb. 6 | |

|

Quelle:

Abb. 1 - 7 aus: Heizmann, E. P.J. &

Reiff, W. (2002): Der Steinheimer Meteorkrater. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. |

|

| Abb. 7 |

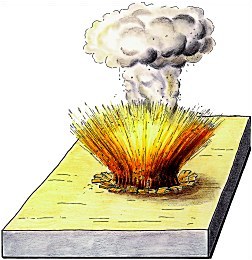

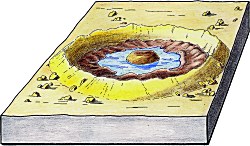

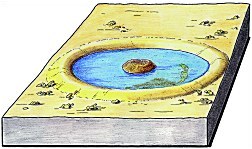

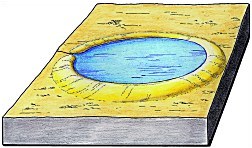

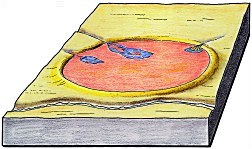

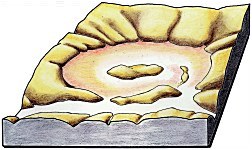

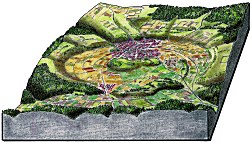

Das Steinheimer Becken ist vor ca. vierzehn Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstanden (Abb.1). Nach der Aussprengung des Kraters entstanden ein Zentralhügel und ein Ringwall (Abb.2). Durch Niederschläge und Grundwasserzufuhr entstand ein See, dessen Seespiegel sich durch tektonische Verschiebungen ständig änderte (Abb.3,4). Durch Ablagerungen und eingebrachtes Sediment verlandete der See nach mehreren hunderttausend Jahren vollständig. In den folgenden zwölf Millionen Jahren war der Krater plombiert und es fossilierten zahlreiche Schnecken, aber auch viele Wirbeltiere. Erst in den letzten zwei Millionen Jahren wurde der Kraterrand von Zuflüssen durchbrochen (Abb.5) und die Sedimente ausgespült (Abb.6), so dass die typische Kraterlandschaft wieder ersichtlich wurde. Der Ort Steinheim liegt heute nördlich des Zentralhügels und der Wald markiert ungefähr den Kraterrand (Abb.7).

Durch Klicken auf die Bilder erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung. Mit der Zurück-Taste Ihres Browsers kommen sie wieder auf diese Seite.

|

Franz Hilgendorf

wurde am 5. Dezember 1839 in Neudamm geboren und begann nach seinem Abitur ein Philologiestudium in Berlin. 1861 zog ihn sein Interesse an der Geologie nach Tübingen, wo er unter der Aufsicht des berühmten Paläontologen Friedrich August von Quenstedt seine Doktorarbeit mit dem Titel „Beiträge zur Kenntnis des Süßwasserkalks von Steinheim“ (1863) anfertigte. Auf einer Exkursion zum „Steinheimer Becken“ im Landkreis Heidenheim entdeckte Hilgendorf fossile Schneckengehäuse der Gattung

Gyraulus

, die auf verschiedene Sandschichten verteilt waren.

Hilgendorf fiel auf, dass in den verschiedenen Sedimentschichten unterschiedliche Schneckengehäuse vorkommen. Bei seinen Untersuchungen stellte er des Weiteren fest, dass sich die Gehäuse von Schicht zu Schicht mehr oder weniger kontinuierlich verändern. Daraufhin veröffentlichte Hilgendorf 1867 den von ihm entworfenen „Steinheimer Schneckenstammbaum“, bei dem es sich um einen ersten Nachweis für die Richtigkeit der kurz zuvor erschienenen Evolutionstheorie von Charles Darwin handeln sollte. In einer späteren Auflage seines Werkes „Die Entstehung der Arten“ bezieht sich Darwin auf Hilgendorfs Arbeit und den ersten phylogenetischen Stammbaum der Welt. Bis zu seinem Tod am 5. Juli 1904 war Hilgendorf am Zoologischen Museum in Berlin und als Zoologieprofessor in Japan tätig. |

Einführung

Was die Schüler mitnehmen sollen

Hilgendorf:

Herunterladen

[pdf]

[642 KB]

Hilgendorf: Herunterladen [docx] [32,3 MB]