Baustein 3.7.3. So wird’s gemacht – Aktiv und Passiv

A. Aufgaben und Erläuterungen

Fahrradflicken

Zunächst wird das Rad herausgenommen. Der Reifen wird an einer Seite aus der Felge gehoben. Dazu werden am besten spezielle Reifenheber verwendet. Der Schlauch wird nun aus dem Reifen geholt. Nun wird das Loch gesucht, indem der Reifen fest ausgepumpt wird. Der Schlauch wird jetzt mit einem Schmirgelpapier um das Loch herum aufgeraut. Sodann wird die Vulkanisierflüssigkeit auf den aufgerauten Bereich aufgetragen. Nach etwa 5 Minuten wird der Flicken fest aufgedrückt. Nun sollte man prüfen, ob der Schlauch dicht ist; dazu wird er nochmals fest aufgepumpt. Schließlich wird der Schlauch wieder in den Reifen gebracht, der Reifen wird in die Felge gehoben und das Rad wird wieder montiert.

Aufgabe 1 *

- Lies den Text aufmerksam und notiere einige Stichworte zum Inhalt.

- Suche dir einen Partner und erkläre ihn in eigenen Worten, wie man einen Fahrradreifen flickt. Vielleicht hast du ja schon Erfahrung damit und kannst die Erklärung an einigen Stellen genauer machen.

- Man könnte eine solche Anleitung ja noch anders formulieren, z.B.: „Zunächst nimmst du das Rad heraus.“ oder „Zunächst nimmt man das Rad heraus.“ Welche Formen hast du in deiner Erläuterung gerade verwendet?

Aufgabe 2 *

Kann man dem Text entnehmen, wer das Fahrrad flickt? Begründe, warum dies so ist.

Das Passiv

Die entsprechende Form des Prädikats (z.B. Das Rad

wird geflickt

.) nennt man

das Passiv.

Die „normale“ Form (z.B. Karin

flickt

ihr Fahrrad.) nennt man dagegen das

Aktiv

.

Das Passiv wird immer dann verwendet, wenn weniger wichtig ist, wer etwas tut, z.B. bei Kochrezepten, Gebrauchsanweisungen, Bastelanleitungen usw. Man sagt auch: Das Passiv drückt eine

täterabgewandte

Perspektive aus.

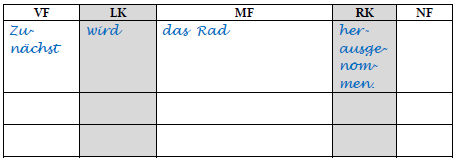

Aufgabe 3 */**

-

Trage einige Sätze aus der obigen Anleitung in die Satzklammertabelle ein. Sie alle stehen im Passiv.

- Betrachte die Satzklammer. Welche Verbform steht in der rechten Satzklammer?

- Versuche zu erklären, wie die Form des Passivs gebildet wird.

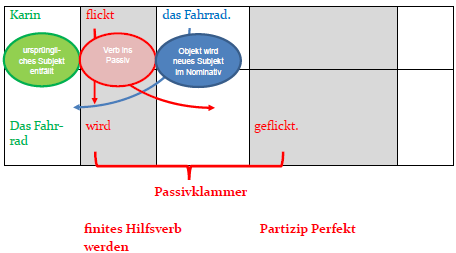

Was genau geschieht bei der Bildung des Passiv?

![]()

Wichtig ist etwa für eine Anleitung nicht, wer das tut. Also: Streiche das Subjekt:

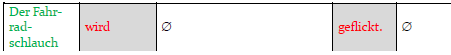

![]()

Wichtig ist hingegen das Objekt, dem das Flicken widerfährt. Es soll jetzt zum neuen Subjekt werden. Dazu setzt man die Passivform des Verbs ein, also geflickt werden :

![]()

Das ist jetzt kein normaler Satz, denn das Vorfeld ist unbesetzt. Daher rücken wir jetzt noch das neue Subjekt ins Vorfeld und setzen es in den Nominativ:

Zusammengefasst:

![]()

Aufgabe 4 */**

Wie bekommt man den Schlauch in den Reifen?

(1) Du musst einige Feinheiten beachten, wenn du den geflickten Schlauch in den Mantel bringst. (2) Zunächst solltest du das Ventil durch das Ventilloch in der Felge stecken. (3) Du befestigst es mit der Felgenmutter in der Felge. (4) Jetzt schiebst du den Schlauch rings um in den Mantel. (5) Du solltest darauf achten, dass du den Schlauch glatt einführst und keine Falten in ihn machst. (6) Nun kannst du den Mantel in die Felge heben. (7) Für das letzte Stück benötigst du eventuell zwei Reifenheber. (8) Du pumpst den Reifen zunächst schwach auf. (9) Du prüfst, ob er gleichmäßig sitzt. (10) Jetzt kannst du ihn prall aufpumpen. (11) Damit bist du fertig!

- Wie wirkt dieser Text mit seiner beständigen Anrede auf dich?

- Formuliere ihn im Passiv.

- An welchen Stellen hast du Schwierigkeiten gehabt? Nenne sie und versuche zu begründen, worin sie ihre Ursachen haben könnten.

- Vergleiche die beiden Texte und diskutiere mit deinem Nachbarn, welche Fassung des Textes du für eine Broschüre verwenden würdest.

![]()

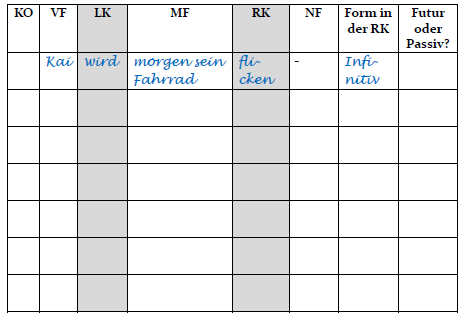

Aufgabe 5 */**

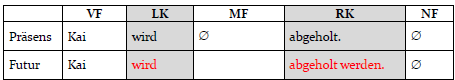

Futur oder Passiv? Die beiden Formen sind ja sehr ähnlich.

- Trage die folgenden Sätze in die Tabelle ein.

Kai wird morgen sein Fahrrad flicken. Jetzt wird es nicht geflickt. Denn Kai wird nachher abgeholt. Mit seinen Freunden wird er Fußball spielen. Beim Fußball wird gelaufen bis zum Umfallen. Deshalb wird Kai heute Abend völlig platt sein. Deshalb wird das Fahrrad eben erst morgen geflickt.

-

Untersuche, ob sie im Passiv oder im Futur formuliert sind. Schaue die dazu nochmals die Bildungsregeln an und formuliere einen Satz, der den Unterschied in der Bildung benennt.

Untersuche, ob sie im Passiv oder im Futur formuliert sind. Schaue die dazu nochmals die Bildungsregeln an und formuliere einen Satz, der den Unterschied in der Bildung benennt.

- Fülle jetzt die beiden rechten Spalten der Tabelle aus.

B. Hilfestellungen

-

Aufgabe 5 b:

Beide Formen werden mit dem Hilfsverb werden in der linken Satzklammer gebildet. Beim Futur steht jedoch in der rechten Satzklammer der Infinitiv (z.B. Kai wird bald gehen .), beim Passiv hingegen das Partizip Perfekt (z.B. Kai wird jetzt abgeholt .).

-

Aufgabe Z 1:

Aufgabe Z 1:

Gemeint sind die Sätze (5) und (9). Beim Passiv nimmt ja das Objekt die Stelle des Subjekts ein. Suche also noch dem Objekt in diesem Satz.

C. Zusatzaufgaben

Z 1. zu Aufgabe 4 ***

An zwei Stelle bietet es sich an, als Subjekt ein „es“ einzufügen. Begründe, warum dies notwendig ist. Wie könnte man das „es“ vermeiden?

Z 2. zu Aufgabe 5 ***

Man kann auch von einem Passivsatz die Zukunftsform bilden: Das finite Verb beim Passiv ist ja „werden“ – also muss es jetzt ins Futur gesetzt werden:

Es wird mit dem finiten Verb des Futurs (werden) verbunden und wandert als Infinitiv in die rechte Verbklammer hinter das Partizip, das dort als Passivform schon steht.

- Formuliere alle Sätze, die im Passiv Präsens stehen, im Passiv Futur.

- Bei welchen Sätzen ist die Futurform eigentlich korrekter?

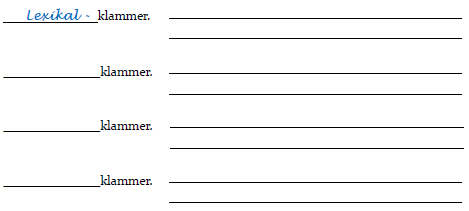

Vorfahrtsregeln für Klammern

Z 1. am Ende des Bausteins **

Du hast jetzt verschiedene Formen der Satzklammer kennengelernt Nenne Sie nochmals und formuliere jeweils einen Beispielsatz.

Man kann diese verschiedenen Formen der Klammerung natürlich auch miteinander kombinieren.

- Du isst die Schokolade auf.

- Du darfst die Schokolade aufessen

- Du hast die Schokolade aufessen dürfen.

Wichtig:

- Die Modalklammer hat Vorrang vor der Lexikalklammer. (Sonst hieße es ja *Du isst Schokolade können auf – offensichtlich falsch!)

- Die Temporalklammer hat Vorrang vor der Modalklammer (und vor der Lexikalklammer; sonst hieße es ja Du darfst die Schokolade aufgegessen haben.)

Wichtig auch: Wird die Temporalklammer mit einem Modalverb kombiniert, ändert sich im Perfekt und Plusquamperfekt die Bildungsregel:

Statt haben/sein + Partizip Perfekt jetzt: haben/sein + Infinitiv Vollverb + Infinitiv Modalverb.

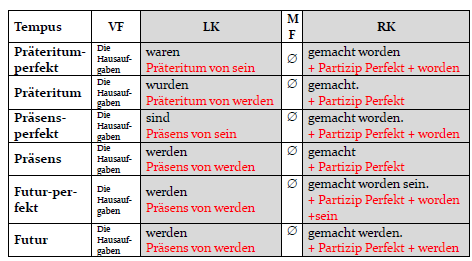

Komplizierter ist es im Passiv:

Dazu muss man sich zunächst einmal überlegen, wie man die Zeitformen des Passiv bildet. Das finite Verb ist in diesem Fall ja das Hilfsverb „werden“. Also müssen von diesem die Tempusformen gebildet werden.

Die Hausaufgaben werden gemacht. (Passiv Präsens)

-

Präteritum von werden = wurden

also: Die Hausaufgaben wurden gemacht . (Passiv Präteritum) -

Präteritum Perfekt von werden = sind … geworden Die Hausaufgaben sind gemacht geworden.

Weil die Dopplung des ge unschön ist, lässt man es bei geworden weg: also: Die Hausaufgaben sind gemacht worden . (Passiv Präsensperfekt)

In der Tabelle findest du alle Formen.

Z 2. **

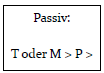

- Die Schokolade wird aufgegessen.

- Die Schokolade darf aufgegessen werden.

- Die Schokolade ist aufgegessen worden.

- Die Schokolade ist aufgegessen werden dürfen.

- Die Schokolade ist aufgegessen dürfen werden.

Welche dieser Sätze sind falsch? Welche Klammerformen werden hier miteinander verbunden?

Als Regel kann man formulieren:

Passivklammer vor Lexikalklammer (Bsp. (1))

Temporalklammer vor Passivklammer (dann Partizip + worden in die rechte Satzklammer; Bsp. (2))

Modalklammer vor Passivklammer (dann Partizip + werden in die rechte Satzklammer; Bsp. (3))

Temporal- und Modalklammer können nicht kombiniert werden (Bsp. (4) und (5))

D. Lernnachweis

Eine Warnung

Ich muss dich warnen. Ein Unbekannter bestiehlt dich womöglich heute. Deinen Geldbeutel raubt er aus deiner Tasche. Er überlistet uns dreist. Auch die Nachbarn erleichtert er um ihre Ersparnisse. Am Ende greift er auch noch mich an. [Er wird uns unweigerlich alles, was wir haben, nehmen.]

- Sonja behauptet: „Mir machst du keine Angst. Übrigens solltest du deine Warnung besser im Passiv formulieren.“ Folge ihrem Rat und übertrage den Text ins Passiv. [Den letzten Satz in eckigen Klammern brauchen nur diejenigen zu machen, die Z 2 bearbeitet haben.]

- Hat Sonja mit ihrem Rat recht? Ist der Text stilistisch jetzt angemessener? Begründe.

Didaktische Hinweise

Das Genus verbi ist neben Numerus und Person, Tempus und Modus die fünfte Konjugationskategorie. Terminologisch kann auf diese allgemeine Bezeichnung in der Schule bezeichnet werden. Erstens ist dies verbunden mit der Metaphorik: Aktiv = männlich, Passiv = weiblich, die mittlerweile zu recht verschwunden ist. Zweitens ist das Aktiv als unmarkierte Form nur schwer positiv zu definieren, d.h. die Form bestimmt sich eigentlich dadurch, kein Passiv zu sein. Eine semantische Definition („Leideform“) ist genau deshalb problematisch. „Ich liege im Bett. Das Treffen fiel aus.“ – hier geschieht nichts, dennoch stehen die Sätze formal im Aktiv. Ähnlich bei Formen mit bekommen („Ich bekomme ein Wörterbuch geschenkt.“), die manchmal auch als „Bekommen- Passiv“ apostrophiert werden. Dies ist aber eher eine verwirrende Verlegenheitslösung.

Das Passiv täterabgewandte Form dient dazu, das Subjekt als Auslöser von etwas auszublenden. Formal markiert wird die durch das Hilfsverb werden in der linken und dem Partizip II des Hauptverbs in der rechten Satzklammer. Dadurch rückt das Akkusativobjekt an die Subjektstelle (und damit häufig ins Vorfeld). Dieser Dreischritt (Subjekt streichen – Verbform ersetzen – Subjektstelle durch Objekt besetzen und ev. den Satz umstellen) ist für Schülerinnen und Schüler keine ganz einfache Operation. Sie wird deshalb in diesem Aufgabenvorschlag auch deutlich angeleitet (wiewohl Aufg. 3 c zuvor schon eigenständige Überlegungen dazu anstößt).

Dies spricht sehr dafür, das Passiv nicht zu früh einzuführen . Auch gleich alle Zeitformen des Passivs auf einmal einzuführen, wie es manche Schulbücher tun, ist eine Überforderung und verunklärt das Spezifische des Passivs. In jedem Falle muss das Passiv in Klasse 7 nochmals vertiefend zu behandeln, wie es der neue Bildungsplan vorsieht. Erst dann sollte auch das Es-Passiv bei intransitiven Verben (Dativrektion) eingeführt werden. Das gilt auch für alternative Möglichkeiten, Täterabgewandtheit auszudrücken, also z.B. lassen oder bekommen (z.B. Er bekommt frei und lässt sich gerne fahren.), sein + zu + Infinitiv (z.B. Das Passiv ist in Klasse 6 zu unterrichten.) oder unpersönliches Subjekt (z.B. Man / Jemand sollte einmal wieder aufräumen. Die Umstände zwingen dazu). Sie werden systematisch besser im Zusammenhang mit funktionalen Stilanalysen in den folgenden Klassen aufgegriffen werden; hier können sie punktuell als Vertiefung dienen.

Unter systematischen Gesichtspunkten wird das Passiv hier in Kontext der Syntax eingeführt. Es lässt sich gut als Differenzierung der Satzklammerformen verstehen. Funktional bietet sich der Kontext der Vorgangsbeschreibungen an, wo es sinnvoller Weise meist verortet wird – so auch hier.

Die Progression geht hier aus vom Lesen eines Sachtextes (einschließlich einfachen Exzerpierens), verzahnt mit mündlicher Wiedergabe, das dann zum Anlass einer reflexiven Betrachtung genommen wird. Aufg. 2 leitet zum Phänomen über, das Aufg. 3 mittels der Satzklammer induktiv erschließt.

Die Zusatzaufgaben reflektieren das Verhältnis der Klammerformen zueinander und verbinden damit die drei Bausteine zur Temporal-, Passiv- und Modalklammer. Diese Reflexion führt relativ weit und ist daher als Zusatz für die stärkeren Schülerinnen und Schüler ausgewiesen.

Voraussetzungen

Prädikat (B. 1.1.), Satzklammer (B. 1.2., .3.3., 6.1.), Partizip

Zu einzelnen Aufgaben

- Aufgabe 4: Die Klammer bildet eine stilistische Betrachtung (a und e). Bei der Umformulierung benötigen einige Schülerinnen und Schüler sicherlich Hilfestellung; eventuell kann dies durch einen Partneraustausch im Anschluss (nicht schon bei der Reformulierung, dies führt zu Camouflage von Problemen!) z.T. aufgefangen werden. c) zielt ganz offen auf eine Reflexion des Arbeitsprozesses; genannt wird hier in der Regel wohl v.a. der Satz (11), der sich mangels einen Objekts überhaupt nicht ins Passiv übersetzen lässt.

- Aufgabe 5: Die Formatierung der Tabelle ist hier zum Ausfüllen wenig geeignet. Im Zusatzmaterial findet sich die Aufgabe im Querformat als Arbeitsblatt.

- Aufgabe Z 1: Schülerinnen und Schüler, die den c)-Teil mit korrekter Begründung für (11) (kein Objekt) bewältigen, können diese Einsicht hier vertiefen. Die Hilfestellung kann auch mündlich gegeben werden.

- Zusatzaufgaben Vorfahrtsregeln: Diese Aufgaben sind voraussetzungsreich. Die Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur mit Passiv und Tempora vertraut sein, sie sollten auch beim Passiv die Zeitformen im Passiv bilden können. Aufg. 7.1. Z 2 bereitet dies in ersten Ansätzen vor. Kurz und deduktiv wird die Bildung hier eingeführt – was für die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler nicht ausreicht. Es spricht viel dafür, dies im Unterrichtsgang erst in Klasse 7 zu behandeln, wenn das Passiv nochmals aufgenommen wird.

Bildungsplanbezug

|

Zentrale Standards:

3.1.2.1.(4) die Struktur von einfachen Sätze analysieren und nach dem Feldermodell beschreiben (Satzklammer, Felder: Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld)

|

|

|

Wichtige verzahnte Standards |

|

|

Aufg. 1, 2 |

2.1.(3) inhaltlich präzise formulieren 2.1.(10) Inhalte verständlich wiedergeben 2.2.(14) Inhalt von Texten zusammenfassen 2.3.(22) mit pragmatischen Texten sachgerecht umgehen 3.1.1.2.(4) zentrale Inhalte einfacher Sachtexte herausarbeiten 3.1.1.2.(11) Gestaltungsmittel von Sachtexten erkennen |

|

Aufg. Z1, 2 |

3.1.2.1.(11) Formen der Konjugation im Indikativ bestimmen, bilden und gezielt verwenden. |

Verschiedene Formen der Satzklammer: Herunterladen [pdf] [966 KB]