Baustein 3.3.4 Nomen?

A. Aufgaben und Erläuterungen

Nomen (oder Namenworte) als Wortart kennst du. Du weißt, dass man Nomen immer groß schreibt. Manchmal kann es nicht ganz einfach sein, Nomen zu erkennen. Manchen Nomen sehen fast wie Verben aus. Natürlich kennst du die Artikelprobe: Kann man der/die/das oder einer/eine/eines vor das Wort setzen, dann ist es ein Nomen.

Aufgabe 1 *

- wir haben ein schönes zimmer mit zwei balkonen.

- am strand ist es schön.

- dort gibt es viel wasser und sand.

- meine schwester anna nimmt dorthin eimer, schaufel und förmchen mit.

- man kann dort herrlich baden.

- baden macht großen spaß.

Unterstreiche die Nomen (Achtung, in diesem Text sind alle Wörter klein geschrieben). Verwende dabei die Artikelprobe.

Leider hilft die Artikelprobe nicht immer. Betrachte folgenden Textausschnitt:

„… Am Ende haben die Kinder des Schulchors dann noch das fetzige Lied von den Affen und der Kokosnuss gesungen. (1) Das SINGEN die nämlich sehr gern. (2) Das SINGEN macht den Kindern großen Spaß.“

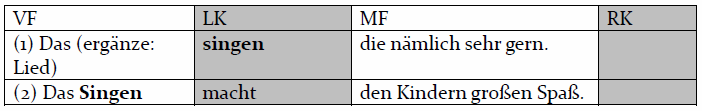

Um herauszufinden, ob „SINGEN“ hier ein Nomen oder ein Verb ist, hilft wieder die Satzklammer weiter. Wenn man die Sätze in die Satzklammertabelle einträgt, ergibt sich:

D.h. jetzt ist klar: im ersten Fall ist singen das Prädikat des Satzes, im zweiten Fall ist es Teil eines Satzgliedes.

Aufgabe 2 */**

Auf dem Platz hinter der Bushaltestelle ist montags immer Markt.

- (1a) Ein STAND verkauft Gemüse.

- (1b) Der STAND bietet aber auch Obst an.

- (1c) Dort STAND ich neulich hinter einem dicken Mann an. (1d) Der STAND mir ziemlich in der Sicht.

- (2a) Ich FRAGE den Händler nach einem Emmentaler.

- (2b) Die FRAGE ist ja naheliegend.

- (2c) Die FRAGE beantwortet überraschender Weise die Frau neben mir.

- (2d) Die FRAGE sonst auch ihn, so der Händler zu mir.

- (3a) Das ESSEN wird sicher gut.

- (3b) Wir ESSEN nämlich Spaghetti Bolognese. (3c) Das ESSEN alle mit Vorliebe.

- (3d) Das ESSEN ist auch ganz nach meinem Geschmack.

Nomen oder nicht? Untersuche die Sätze mit Hilfe einer Satzklammertabelle.

Ein Unfallbericht

Ein Autofahrer schildert seiner Versicherung den Hergang seines Unfalls.

In einer nicht zu scharfen Linkskurve geriet ich unvermutet ins Schleudern. Mein stets gut gewarteter Wagen streifte einen appetitlich hergerichteten Obststand.

Ich geriet – behindert durch die wild durcheinanderpurzelnden Bananen, Orangen und Kürbisse – nach dem Umfahren eines altmodischen, blechernen Briefkastens auf die andere Straßenseite, prallte gegen einen dort stehenden Baum und rutschte schließlich zusammen mit zwei parkenden PKWs den grasigen, steilen Hang hinunter. Danach verlor ich bedauerlicherweise die Herrschaft über mein Auto.

Aufgabe 3 PA/GA **

- Was würdest du dem Autofahrer entgegen? Formuliere eine spontane Äußerung; dein Partner übernimmt die Rolle des Autofahrers.

-

Der Bericht enthält einige überflüssige Formulierungen. Kürze den Bericht so weit wie möglich, indem du alle unwichtigen Formulierungen wegstreichst.

Der Bericht enthält einige überflüssige Formulierungen. Kürze den Bericht so weit wie möglich, indem du alle unwichtigen Formulierungen wegstreichst.

- Untersuche, welche Art von Satzgliedern oder Satzgliedteilen du vor allem weggelassen hast.

-

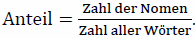

Unterstreiche in beiden Texten die Nomen. Bestimme jeweils ihre Anzahl und die Zahl aller Wörter und berechne den Anteil der Nomen am Gesamttext als Bruch. Vergleiche die Ergebnisse miteinander und formuliere einen Ergebnissatz.

Unterstreiche in beiden Texten die Nomen. Bestimme jeweils ihre Anzahl und die Zahl aller Wörter und berechne den Anteil der Nomen am Gesamttext als Bruch. Vergleiche die Ergebnisse miteinander und formuliere einen Ergebnissatz.

-

Die Information, die der Text enthält, sollte sich beim Kürzen ja nicht verändert haben. Man kann sich ja nun überlegt, welche Wortarten in einem Text in erster Linie die Information tragen. Formuliere ausgehend von dem Ergebnis in c) eine Behauptung, welche Wörter vorrangig die Information tragen. (Aus dieser Behauptung ergibt sich dann auch eine Begründung, warum man Nomen im Deutschen groß schreibt.)

Die Information, die der Text enthält, sollte sich beim Kürzen ja nicht verändert haben. Man kann sich ja nun überlegt, welche Wortarten in einem Text in erster Linie die Information tragen. Formuliere ausgehend von dem Ergebnis in c) eine Behauptung, welche Wörter vorrangig die Information tragen. (Aus dieser Behauptung ergibt sich dann auch eine Begründung, warum man Nomen im Deutschen groß schreibt.)

Betrachte nochmals den zweiten Satz, den du wahrscheinlich folgendermaßen gekürzt hast: „Mein stets gut gewarteter Wagen streifte einen appetitlich hergerichteten Obststand.“ Hier hast du die Satzglieder auf ihren Kern reduziert. Der

Kern eines Satzgliedes ist häufig ein Nomen

(vor allem bei adverbialen Bestimmungen ist das allerdings nicht immer so).

Was hier jeweils gestrichen worden ist, ist eine Attribut. Damit kann man sagen: Nomen sind Träger von Attributen. Damit haben wir neben der Artikelfähigkeit auch die

Attributfähigkeit

als Eigenschaft von Nomen.

B. Hilfestellungen

- zu Aufgabe 3 c ): Untersuche vor allem den zweiten Satz („Mein stets gut gewarteter Wagen streifte…).

-

zu Aufgabe 3 d) :

Interessant ist natürlich, in welchem der Texte der Anteil der Nomen größer ist.

Interessant ist natürlich, in welchem der Texte der Anteil der Nomen größer ist.

C. Zusatzaufgaben

Z 1. nach Aufgabe 3b): Versuche den Text noch weiter zu kürzen, ohne dass Wichtiges wegfällt; du kannst ihn dazu umformulieren, ja sogar in stichwortartigem Telegrammstil schreiben. Arbeite dann mit dieser Textfassung in c) weiter.

Z 2.zu Aufgabe 3d): Ihr könnt auch folgendes Experiment machen. Versucht eurem Partner den Unfall zu schildern, indem ihr nur die Wörter einer Wortart und Gesten verwendet. Mit welchen Wortarten gelingt es, den Hergang verständlich zu machen?

Z 3. am Ende: Beim anschaulichen Erzählen kommt es ja – im Gegensatz zum Berichten – auf anschauliche Ausschmückung an. Dazu sind Attribute natürlich ein wichtiges Mittel. Erzähle den Unfall anschaulich und dramatisch nach, so wie er in einer spannenden Geschichte erzählt werden könnte. Du kannst dabei auch von der Ich-Form in die Er- Form wechseln.

Didaktische Hinweise

Der Bildungsplan ersetzt den Terminus Substantiv durch Nomen . Er folgt damit der Sprachregelung der KMK, aber auch vieler Grammatiken, auch wenn einige bei der Bezeichnung Substantiv bleiben oder einen Unterschied bezeichnen.

Dieser Baustein beruht auf einem Verständnis von Wortarten, dass man – im Gegensatz zu ontologisch-substantialen Ansätzen, wo Wörtern von vorne herein eine Wortart quasi wesenhaft zugeschrieben wird –

funktional

bezeichnen kann. Dies umfasst morphologische Eigenschaften und begreift Wortarten als syntaktische Einheiten; diese werden in Relation zu ihrer semantischen Funktion gesetzt.

Zunächst wird ein Ansatz gezeigt, wie man Nomen als syntaktische Einheit einführen kann. Dieser Vorschlag reagiert auf die Schwierigkeiten, das Nomen als lexikalische Klasse zu definieren, d.h. als Bezeichnung von Gegenständen einzuführen und dann vor der Notwendigkeit zu stehen, diese Definition immer weiter aufweichen zu müssen (Gegenstände, Sachen, Lebewesen, Gefühle, Gedanken; Nominalisierungen); im Prinzip kann jedes Wort als Nomen verwendet werden. Zudem werden Nomen oft zu schnell mit dem abstrakten Phänomen der Kasus (und zwar aller) verbunden, was hier zunächst bewusst vermieden wird.

Daher wird zunächst ein den Schülerinnen und Schüler schon aus der Grundschule bekanntes Kriterium – Nomen können einen Artikel tragen – wieder aufgegriffen und problematisiert. Auch enthält Aufg. 1 schon schwierige Fälle wie Stoffnamen, Eigennamen oder Tätigkeiten. Aufg. 2 nutzt die Satzklammertabelle, um die Abgrenzung vom Verb zu klären. Damit wird das Nomen als Kern eines Satzgliedes vorgeführt (in diesem Fall beschränkt auf das Subjekt).

Dieser Ansatz wird in Aufg. 3 verbunden mit der wesentlichen semantischen Funktion des Nomens als wesentlicher Informationsträger; dies hat im Deutschen ja zur Großschreibung geführt, die alle Reformattacken überstanden hat, weil die Großschreibung das Lesen erleichtert.

Dass das Nomen am Ende nur als Kern eines Satzgliedes ausgewiesen wird, ist streng genommen eine Verkürzung; sie ist an dieser Stelle legitim, weil es hier darum geht, eine grundlegende syntaktische Einsicht zu formulieren, und weil der abstraktere Begriff der Nominalgruppe noch nicht eingeführt ist und eher Verwirrung stiften dürfte. Die Attributfähigkeit bildet die Klammer zu den anderen Bausteinen dieses Kapitels.

Voraussetzungen

Satzklammer (B. 1.2.), Satzglieder (B. 2.1.), Nomen, Artikel, Attribute (B. 3.1.)

Zu einzelnen Aufgaben

- Aufgabe 3

Bei dieser Reformulierungsübung bietet sich auch der Einsatz des Computers an. Die Schülerinnen und Schüler überarbeiten dann die elektronische Fassung des Textes. Zur Zählung kann man die Zählung der Wortzahl, wie sie z.B. Word liefert, bequem nutzen. Bei diesem induktiven Gedankengang ist u.U. für manche Schülerinnen und Schüler eine engere Begleitung nötig. Fruchtbar scheint in jedem Fall hier eine kooperative Sozialform.

Bildungsplanbezug

|

Zentrale Standards: 3.1.2.1.(9) Wortarten gemäß ihrer Funktion und Verwendung bestimmen (Nomen) 3.1.2.1.(20) Groß- und Kleinschreibung unterscheiden; Großschreibung von Nomen normgerecht anwenden; dabei auch grammatisches Wissen anwenden |

|

|

Wichtige integrierte Standards |

|

|

allgemein |

3.1.2.1.(2) die Struktur von einfachen Sätze analysieren und nach dem Feldermodell beschreiben |

|

Aufg. 3 |

2.3.(1) Lesetechniken anwenden |

Attribute, Komparation und Nachfeld, Nomen: Herunterladen [pdf] [1,1 MB]