Baustein 5.2 Schneewittchen und die sieben Objekte

A. Aufgaben und Erläuterungen

Schneewittchen

Aufgabe 1 * PA

- Erinnerst du dich an das Märchen von Schneewittchen? Erzähle.

-

Eines Tages saß Schneewittchen mit den Zwergen vor deren Hüttchen. „Ach, ihr helft mir so. Wie kann ich euch das nur vergelten?“ – „O, wenn du noch etwas tun möchtest, dann …“

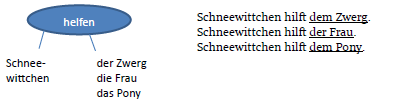

Wobei könnte Schneewittchen dem Zwerg helfen? Der brave Zwerg denkt nicht nur an sich, sondern auch an seine Frau und an sein Pony. Formuliere die Vorschläge des Zwergs.

Aufgabe 2 *

-

Bestimme, ob Zwerg, Frau und Pony in diesen Sätze im Akkusativ oder im Dativ stehen. Wenn du unsicher bist, vergleiche die Formen mit den Tabellen, die du in Baustein 5.1. angelegt hast.

-

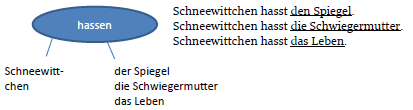

Bestimme, in welchem Kasus Spiegel, Schwiegermutter und Leben stehen.

Die beiden Fälle Dativ und Akkusativ haben eine viel allgemeinere Bedeutung als nur die Angabe von Orten bzw. Bewegungen.

Du siehst: Verschiedene Verben verlangen nicht nur unterschiedliche Satzglieder (vgl. Baustein 2.1.), sie bestimmen auch, in welchem Kasus diese stehen. Das Subjekt steht immer in der Grundform, im Nominativ . Die zusätzlichen Satzglieder, die ein Verb neben dem Subjekt erfordert, nennt man Objekte . Manchmal bezeichnet man sie noch genauer nach ihrem Kasus als Akkusativ-Objekt oder Dativ-Objekt.

![]()

Aufgabe 3 */**/***

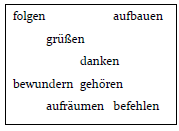

- Bilde mit den Verben aus dem Kasten jeweils Beispielsätze aus dem Bereich des Märchens.

- Welche der Verben im Kasten fordern also ein Akkusativobjekt, welche ein Dativobjekt? Lege eine Tabelle an.

- Finde weitere eigene Beispiele für Verben mit einem Akkusativobjekt und Verben mit einem Dativobjekt (diese sind wesentlich seltener).

Es gibt auch Verben, die mehrere Objekte fordern:

|

Schneewittchen reicht |

dem Zwerg

|

den Becher.

|

|

|

Dativobjekt |

Akkusativobjekt |

|

Der Lehrer erklärt |

dem Schüler

|

den Akkusativ.

|

|

|

Akkusativobjekt |

Akkustativobjekt |

![]()

![]()

Aufgabe 4 **

Bilde eigene Beispielsätze, die jeweils zwei Objekte enthalten. Vielleicht gelingt es dir sogar, auf diese Weise einen zusammenhängenden Text (z.B. über Schneewittchen oder über Ritter) schreiben.

B. Hilfestellungen

- Zu Aufgabe 3: Wenn dir gar keine Beispiele einfallen oder du noch weitere suchst, recherchiere im Internet unter dem Stichwort „Verben mit Dativobjekt“ oder „Verben mit Dativ“.

- Zu Aufgabe 4: Du hast in Baustein 1.1. schon einige Verben verwendet, die zwei Objekte fordern. Weitere Vorschläge: geben, kaufen, mitteilen, schenken, schreiben, singen, wünschen, verkaufen

C. Zusatzaufgaben

Z 1. zu Aufgabe 4 **

- Untersuche, welche Reihenfolge der Objekte im Mittelfeld als normal und unauffällig empfunden wird. Du kannst deine eigenen oder die Beispielsätze aus dem Text verwenden.

- Ändert sich diese Regel, wenn man die Objekte durch Pronomen („er“ statt „der Zwerg“) ersetzt? Formuliere einen Ergebnissatz.

- Wie ist es, wenn nur ein Objekt durch ein Pronomen ersetzt wird?

Z 2. nach Aufgabe 4 ***

- Überlege, ob es auch Verben gibt, die zwei Dativ- oder zwei Akkusativ-Objekte fordern.

- Was hältst du von der Behauptung: Sind zwei Objekte in einem Satz im Spiel, dann bezeichnet das Dativ-Objekt in der Regel einen Empfänger von etwas und das Akkusativ-Objekt dasjenige, was er empfängt? Diskutiere.

Didaktische Hinweise

Die Rektion der Prädikate ist eng mit der Valenz (vgl. Baustein 1.1.) verschränkt. Wichtig ist, dass die Untersuchung von Objekten nicht zu bloßem Benennen degeneriert, sondern das funktionale Zusammenspiel im Satz vor Augen bringt; daher wird auch hier auf die Fragemethode verzichtet. Die Progression verläuft über die Anbindung ans Märchen; Aufgabe 2 schließt an das Atommodell aus Baustein 1 an, um die Querverbindung zur Valenz intuitiv herzustellen. Die Kasusbestimmung rekurriert auf die Formtabellen des vorherigen Bausteins. Über analytische Anwendung wird zum Schreiben mit Fokus auf dem Wortschatz geführt. Eine vertiefende Übung im Anschluss an diese Einführung wird nicht ausgeführt, was nicht heißt, dass sie sinnlos wäre. Der schwierigere Fall des Präpositionalobjekts wird hier noch nicht eingeführt, er kann später als Vertiefung behandelt werden (vgl. Baustein 8.2.).

Voraussetzungen

Prädikat und Satzklammer (B. 1.1., 1.2), Satzglieder (B. 2.1.), Kasus (B. 5.1.)

Zu einzelnen Aufgaben

- Zu Aufgabe Z 1: Diese Abfolgefragen spielen im DaZ- und DaF-Unterricht eine größere Rolle als im regulären Unterricht. Sind Kinder in der Klasse, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, ist hier eine Tandemarbeit mit einem Muttersprachler sinnvoll – und zwar durchaus nicht unbedingt als Einbahnstraße, denn DaZ-Kinder verfügen u.U. hier sogar über deklaratives Wissen.

- Zu Aufgabe Z 2: Die Aufgabe zielt auf die Funktion von Kasus. Sie verlangt allerdings eine hohe Abstraktionsleistung und ist deshalb als Zusatz ausgewiesen.

Bildungsplanbezug

|

Zentraler Standard: 3.1.2.1.(1) die zentrale Bedeutung des Prädikats für den Satz erläutern und Art und Anzahl der vom Prädikat abhängigen Satzglieder (Objekt) sowie den Kasus der Objekte untersuchen und bestimmen; 3.1.2.1.(14) Genus und Numerus bestimmen und sicher verwenden; in einfachen Satzzusammenhängen alle Kasus bestimmen |

|

|

Wichtige verzahnte Standards |

|

|

allgemein |

2.2.(1) Texte konzipieren 3.1.2.1.(8) einfache Formen der Textkohärenz innerhalb eines Textes erklären |

|

Aufg. 3, 4 |

2.2.(10) einen differenzierten Wortschatz verwenden |

Kasus und Objekte: Herunterladen [pdf] [719 KB]