Baustein 3.8.1. Detektive – Komplexe Sätze

A. Aufgaben und Erläuterungen

Rico, der „tiefbegabte“ Ich-Erzähler aus „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ führt seinen Freund Oskar auf die Dachterrasse seines Hauses, um ihn zu beeindrucken. Sie gucken unter anderem durch einen Paravant.

[siehe pdf-Datei "Komplexere Sätze" ]

Aufgabe 1 */*/**

- Kannst du Ricos Frage beantworten? Formulieren einen ganzen Satz. Was darf dazu nicht fehlen?

- Charakterisiere die Haltung, die die beiden Jungen in dieser Situation einnehmen. Was wollen sie erreichen?

- Rico und Oskar wollen beide sehr cool und lässig sein. Unterstreiche die Äußerungen der beiden, an denen man das sehen kann. Was zeichnet die „Sätze“ aus?

![]()

![]()

Aufgabe 2 *

- Einige Sätze in diesem Abschnitt sind schon ziemlich kompliziert gebaut. Um einen Überblick zu bekommen, unterstreiche zunächst alle Verbletztsätze.

- Die zwei Sätze, die durch Asterisken (*) eingerahmt sind (Z. 8 ff. u. 11 ff.), haben den gleichen Bauplan. Formuliere, in welchem Verhältnis die jeweils drei Teilsätze stehen. (Betrachte dazu die Konjunktionen und die Subjunktionen. Wenn du nicht weiterkommst, findest du eine Hilfestellung).

- Formuliere einen Satz, der den Unterschied von Konjunktionen und Subjunktionen benennt.

- Sammle in der folgenden Tabelle noch einmal alle wichtigen Konjunktionen (Erinnerst du dich noch an die Merkformel?) und Subjunktionen.

| Konjunktionen | Subjunktionen |

|

|

|

|

Funktion

|

Funktion |

Aufgabe 3

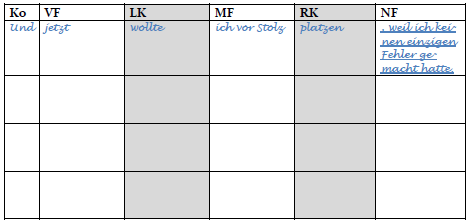

Betrachte den (leicht gekürzten) Satz Z. 8 f.: Und jetzt wollte ich vor Stolz platzen, weil ich keinen einzigen Fehler gemacht hatte . Formuliere verschiedene Umstellproben des Satzes (einschließlich des Nebensatzes). Achte dabei insbesondere darauf, ob und wie sich der Nebensatz verschieben lässt.

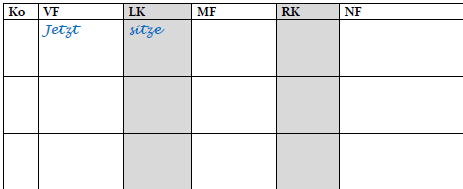

Der Nebensatz als Satzglied

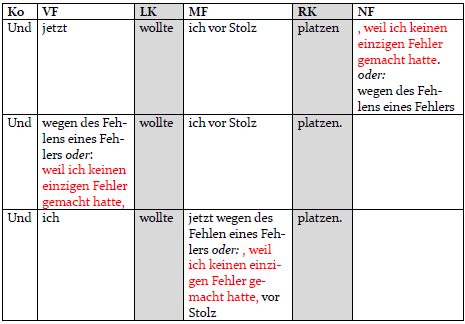

Du hast bis jetzt entweder Hauptsätze (Verbzweitsätze) oder Nebensätze (Verbletztsätze) nur für sich betrachtet. Jetzt soll das Ganze aus Haupt- und Nebensatz in den Blick genommen werden.

Du kannst oben beobachten, dass sich ein Nebensatz wie ein Satzglied in der Tabelle bewegt. Man könnte ihn hier z.B. durch „wegen des Fehlens eines Fehlers“ ersetzen (ok, das ist nicht gerade elegant, aber darum geht es jetzt nicht so sehr).

Nebensätze sind Satzglieder des übergeordneten Satzes.

Das zeigt sich daran, dass der Nebensatz auch das

Vorfeld

besetzen kann – das war ja die Definition eines Satzgliedes (vgl. Baustein 2, 1.)

![]()

Aufgabe 4 *

Beweise für zwei Verbletztsätze (Nebensätze, natürlich diejenigen, die noch nicht bearbeitet worden sind), dass es sich um Satzglieder handelt. (vgl. eventuell die Hilfestellung)

Zwei Betrachtungsebenen

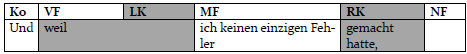

Wie du weißt, kann man den Nebensatz wiederum in einer Satzklammertabelle analysieren:

Achtung! Hier muss man zwei Analyse-Ebenen auseinander halten:

- Betrachtet man den übergeordneten Satz, so bewegt sich Nebensätze wie Satzglieder in der Satzklammertabelle (A); da sie selbst ein Satz sind, muss man sie mit Komma abtrennen.

- Betrachtet man nur den Nebensatz für sich, dann kann man ihn wiederum mit einer eigenen Satzklammertabelle, also derselben Struktur analysieren. (B)

Die beiden Tabellen sind also sozusagen ineinander geschachtelt – so wie russische Puppen.

Aufgabe 5

Analysiere die folgenden Sätze aus dem Text mit Hilfe der Satzklammertabelle: Einmal den gesamten Satz (wie (A)), zum anderen nur den Nebensatz (wie (B)).

- Ich sagte den Satz so lässig wie möglich, als ob ich auf einer Wiese im Vorbeigehen ein Gänseblümchen pflückte.

- Ich hatte den ganzen Schlüsselkram auswendig gelernt, damit ich irgendwann mal irgendwen damit beeindrucken konnte.

- Dass es ausgerechnet der schlaue Oskar sein würde, hätte ich mir nie träumen lassen.

- Andererseits hätte ich mir ja denken können, dass für ein hochbegabtes Kind komplizierte lange Ausdrücke ein Klacks sind.

B. Hilfestellungen

- zu Aufgabe 2

(1) Aber in Wirklichkeit wäre ich dabei fast ohnmächtig geworden,

und

(2) jetzt wollte ich vor Stolz fast platzen,

weil

(3) ich keinen einzigen Fehler gemacht hatte.

Bauplan also: (1) und (2), weil (3) . Zwei Sachverhalte werden nebeneinandergestellt, der dritte _________ den zweiten Satzteil.

- „und“ ist eine Konjunktion, also ein Wort, das zwei Sätze ___________. (Vgl. Baustein 6, 1.)

- „weil“ ist eine Subjunktion, also ein Wort, das einen Nebensatz _______________________________ . (Vgl. Baustein 6, 2.)

(1) Ich hatte sie eine Woche lang jeden Tag mindestens zehn Mal studiert und (2) ich hatte den ganzen Schlüsselkram auswendig gelernt, damit (3) ich irgendwann mal irgendwen damit beeindrucken konnte.

Bauplan also: (1)______(2)______(3).

Zwei Sachverhalte werden ______________ , der dritte gibt _______________ an.

- zu Aufgabe 4

Erinnere dich an die Definition eines Satzgliedes: Ein Satzglied ist eine Wortgruppe, die allein ________________. (vgl. Baustein 2, 1.)

Trage also zwei Sätze in die Satzklammertabelle ein und stelle sie entsprechend um.

C. Zusatzaufgaben

Z 1. nach Aufgabe 2 ***/**/**

Kurz darauf streiten Rico und Oskar, der aus Angst immer einen Helm trägt, über das einsturzgefährdete Hinterhaus, in dem die „Tieferschatten“ (so nennt Rico nächtliche Schatten, die dort zu sehen sind) umgehen:

»Einsturzgefährlich. Wenn du so schlecht hörst unter deinem komischen Helm –«

»Es heißt gefährdet, nicht gefährlich.«

»Hab ich doch gesagt.«

»Hast du nicht.«

»Hab ich wohl.«

»Hast du wohl!«

»Hab ich nicht!«

Oskar zog triumphierend die Nase hoch. »Na bitte.«

Irgendwas war bei dem schnellen Schlagabtausch schiefgegangen, aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken.

- Kannst du Ricos Frage, was da schiefgegangen ist, beantworten? Tipp: Achte darauf, wie Oskar seine Äußerung „Hast du wohl!“ meint; probiere dazu aus, welcher Tonfall zu dieser Äußerung am beste passt.

- Erläutere, worüber die beiden streiten und was das über ihre Beziehung aussagen könnte.

- In den Zeilen 3-7 fehlt ein Satzglied. Benenne es und erläutere, warum es an dieser Stelle fehlt.

D. Lernnachweis

Am Abend nach dem Besuch auf dem Dachgarten schreibt Rico noch in sein Tagebuch über seine Freundschaft; zudem wünscht er sich, dass seine alleinerziehende Mutter heiratet – und sie hat an diesem Tag einen Herrn Bühl kennengelernt.

- Jetzt sitze ich hier und ich muss alles aufschreiben, damit ich es morgen noch weiß.

- Erst mal muss ich feststellen, dass es zur Hälfte ein sehr erfolgreicher Tag war.

-

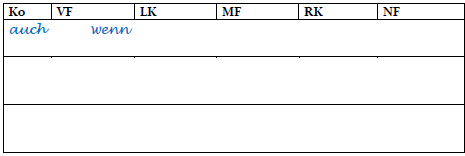

Oskar ist jetzt mein Freund, auch wenn es einen an der Waffel hat, und Mama findet, dass der Bühl eine scharfe Schnitte ist, auch wenn sie nicht mit ihm anbändeln will.

- Kreise alle Konjunktionen mit rot, alle Subjunktionen mit blau und alle Relativa mit grün.

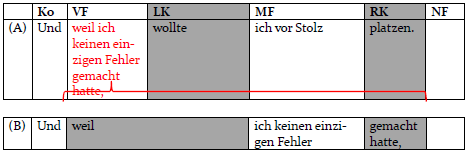

- Trage die Sätze (1) und (2) als Ganzes in die Satzklammertabelle ein; beginne mit jeder Konjunktion eine neue Zeile.

- Trage alle Nebensätze des Satzes (3) in die folgende Satzklammertabelle ein. Ergänze die fehlende Striche zwischen den Spalten, soweit dies notwendig ist.

Didaktische Hinweise

Die Analyse komplexerer Sätze ist recht voraussetzungsreich: Eingeführt sein sollte die Satzklammer (vgl. Baustein 1.2., nicht notwendigerweise schon weiter ausdifferenziert wie in Baustein 6; explizite Wiederholung hier in Aufg. 1 a) einschließlich aller Felder (also auch Baustein 3.3.), der Verbletztsatz, Subjunktion und Konjunktion (Baustein 6; explizite Wiederholung hier in Aufg. 2 a und b).

Der explizite Vergleich von Konjunktion und Subjunktion wird erst hier angesetzt, denn erstens vermeidet dies drohende Interferenzprobleme, zweitens ermöglicht es eine Wiederholung dieser Kategorien. (Aufg. 2)

Es gehört zu den großen Vorzügen des Feldermodells, auf verschiedenen Ebenen des Satzes angewendet werden zu können. So elegant diese Logik der Selbstähnlichkeit ist – sie verlangt ein nicht unbeträchtliches Abstraktionsvermögen. Der Nebensatz wird unter zwei Gesichtspunkten betrachtet, einmal als Satz (mit allen Vorteilen für Analyse und Zeichensetzung, vgl. dazu auch die didaktischen Hinweise zu 6.2.), zum anderen als Satzglied. Diese Perspektive ist hier neu. Alle drei Punkte (Voraussetzungsreichtum, Interferenzvermeidung, Abstraktion) sind gute Argumente, diesen Baustein erst in Kl. 6 einzusetzen.

Voraussetzungen

Satzklammer (B. 1.2., .3.3., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3.), Satzarten (B. 4., 6.2.), Gleichordnung, Konjunktion (B. 6.1.), Unterordnung, Subjunktion, Nebensätze (B. 6.2., 6.3.)

Zu einzelnen Aufgaben

- Aufgabe 1: Neben dem expliziten Erinnern an die Satzklammer (a) verbindet diese Aufgabe den Satzbau von vorne herein mit einer funktionalen Analyse eines literarischen Textes (b und c).

- Aufgabe 5: Hier könnte man im Unterricht eine Wiederholung der Semantik von Adverbialsätzen ansetzen (im Sinne einer funktionalen Analyse der Aussage und noch ohne genaue Taxonomie, die der Mittelstufe vorbehalten sein sollte).

- Aufgabe Z 1: Die Aufgabe liegt komplementär zu den anderen und fokussiert Satzbau als Stilmittel im Kontext einer Kommunikationsanalyse. Entscheidend ist dabei, die Ironie der Äußerung Oskars (die sechste des Textausschnitts) zu erkennen; darauf zielt der Tipp. Inwieweit er im Unterricht tatsächlich schriftlich formuliert werden muss, wäre zu überlegen.

Bildungsplanbezug

|

Zentrale Standards:

3.1.2.1.(7) Gleich- und Unterordnung von Sätzen unterscheiden, dazu Konjunktionen und Subjunktionen in ihrer Funktion erläutern und korrekt verwenden

|

|

|

Wichtige verzahnte Standards |

|

|

allgemein |

3.1.2.1.(4) die Struktur von einfachen Sätze analysieren und nach dem Feldermodell beschreiben (Satzklammer, Felder: Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld); 3.1.2.1.(8) einfache Formen der Textkohärenz innerhalb eines Textes erklären und verwenden |

|

Aufg. 1 |

2.3.(5) Weltwissen einsetzen 2.2.(1) Texte konzipieren |

|

Aufg. 1, Z1 |

3.1.1.1.(5) literarische Figuren analysieren 3.1.1.1.(7) einzelne sprachliche Gestaltungsmittel beschreiben und auf ihre Funktion hin untersuchen |

|

Aufg. 2, 4 |

2.3.(3) Lesestrategien und Methoden der Texterschließung anwenden |

Weitere Materialien

- Ursula Bredel: Wo steht das Verb? Hauptsätze und Nebensätze erkennen lernen , Praxis Deutsch 226 (2011), 30–49.

Weiter zu Baustein 3.8.2 Erinnerst du dich an die Pokale? – Präpositionalobjekte

Komplexere Sätze: Herunterladen [pdf] [766 KB]