Baustein 3.6.2. Prinzessinnen und Frösche – Satzgefüge und Nebensätze

A. Aufgaben und Erläuterungen

Es war einmal eine Königstochter.

- Ihr Vater war sehr streng, weil er Angst um sein Kind hatte.

- Sie durfte zum Beispiel nicht allein in den Wald hinter dem Schloss gehen. Dort gab es Wölfe und einen tiefen Brunnen.

- Eines Tages ging die Königstochter doch in den Wald. Es war sehr heiß.

- Sie tat es. Ihr Vater hatte es verboten.

- Sie wollte sich erfrischen. Sie wollte ihre Füße ins kühle Wasser tauchen.

- Einige Zeit verweilte sie am Brunnen. Etwas unheimlich war ihr schon zumute.

- Sie spielte mit ihrer goldenen Kugel. Sie wollte sich ablenken.

- Sie passt nicht auf. Die Kugel fiel in den Brunnen.

Aufgabe 1 *

Wahrscheinlich hast du das Märchen erkannt. Wie geht es weiter? Erzähle.

Aufgabe 2 *

Das Märchen ist hier nicht besonders abwechslungsreich erzählt. Formuliere, was dich an diesem Text stört.

![]()

Aufgabe 3 *

Satz (1) gibt einen Hinweis, mit welchem Mittel man den Text umformulieren könnte. Verbinde jeweils zwei Sätze mit einem inhaltlich passenden Wörtchen wie weil, als, obwohl, indem, … Setze vor diese Wörter jeweils ein Komma.

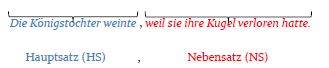

Nebensätze

Die Sätze, die du gerade gebildet hast, nennt man

Nebensätze

. Sie heißen deswegen so, weil sie nicht alleine stehen können. (Das besagt aber noch nichts über ihren Inhalt – der kann nämlich sehr wichtig sein – betrachte nur das folgende Beispiel.) Der selbständige Satz, von dem ein Nebensatz abhängt, heißt

Hauptsatz

.

Zwischen dem Haupt- und dem Nebensatz steht immer ein Komma .

![]()

Aufgabe 4 *

Prüfe, ob Nebensätze für sich allein stehen können. Lies dazu deine Nebensätze aus Aufgabe 3 laut.

Wenn du unsicher bist, ob du die Nebensätze gefunden hast, schaue in der Hilfestellung nach.

Aufgabe 5 **

Vergleiche die Nebensätze miteinander: Gibt es Gemeinsamkeiten? Prüfe vor allem den Anfang und den Schluss der Nebensätze.

![]()

Aufgabe 6 **

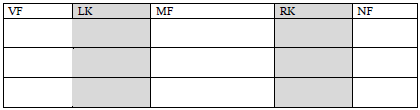

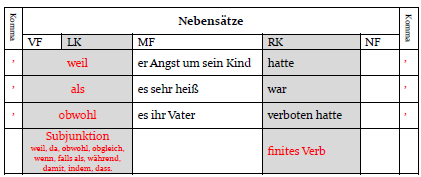

Versuche, einige der Nebensätze (ohne den Hauptsatz) in die Satzklammertabelle einzutragen. Dabei ergibt sich eine Schwierigkeit. Versuche sie zu benennen.

Wenn du Hilfe brauchst, findest du im Zusatzmaterial einen Hinweis.

Nebensätze als Verbletzt-Sätze

Nebensätze bilden eine besondere Art von Sätzen. Du kennst bereits Verbzweitsätze und Verberstsätze. Hinzu kommen jetzt Nebensätze als

Verb

letzt

sätze

. In ihnen steht das

komplette Prädikat in der rechten Satzklammer

, d.h. in aller Regel

am Ende.

Die Nebensätze werden eingeleitet durch eine

Subjunktion

. Subjunktionen sind z.B.:

weil, da, obwohl, obgleich, wenn, falls, als, während, damit, indem, dass

.

Die Subjunktion hat eine wichtige Funktion. Weil das Verb komplett in der rechten Satzklammer am Ende steht, wird die Stelle der linken Verbklammer frei. An diese Stelle tritt in Verbletztsätzen die Subjunktion.

Verbletztsätze sind eine besondere Form von Sätzen. Sie

markieren

die

Unterordnung

unter den Hauptsatz im Satzbau, der ein normaler Verbzweitsatz ist.

… Die Fortsetzung des Märchens …

- Ein Frosch tauchte aus dem Wasser auf, als sie weinend auf dem Brunnenrand saß.

- „Weinst du, weil dir die goldene Kugel ins Wasser gefallen ist?

- Ich hole sie dir wieder herauf, damit du nicht mehr weinen musst.

- Du musst mir aber versprechen, dass ich dein Freund sein darf.“

- Obwohl sich die Königtochter sehr vor dem Frosch ekelte, gab sie ihm das Versprechen.

- Dann lief sie schnell nach Hause, weil sie große Angst hatte.

- Und sie versteckte sich, damit keiner Fragen stellen konnte.

- Aber wenn sie an ihr Versprechen dachte, kam es ihr immer lächerlicher vor.

- Weil sie sich nichts anmerken lassen wollte, setzte sie sich an den Tisch, obwohl sie keinen Hunger hatte.

- Und zuletzt vergaß sie den Frosch, während sie noch aß.

![]()

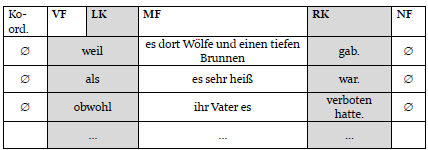

Aufgabe 7 */**/***

- Unterstreiche in den Sätze (1)–(4) jeweils den Nebensatz und analysiere zwei davon mit Hilfe der Satzklammertabelle.

- Unterstreiche in den Sätze (5)–(7) jeweils den Nebensatz und analysiere ihn jeweils mit Hilfe der Satzklammertabelle.

- Unterstreiche in den Sätze (8)–(10) jeweils die Nebensätze und analysiere sie mit Hilfe der Satzklammertabelle.

Zeichensetzung bei Verbletztsätzen

Zwischen dem untergeordneten Verbletztsatz und dem übergeordneten Hauptsatz muss immer ein Komma gesetzt werden. Auch zwischen zwei Verbletztsätzen muss ein Komma gesetzt werden.

… und der Schluss.

(a) Es klopfte an der Tür während die Königstochter am nächsten Tag wieder an der Tafel saß. (b) Als sie öffnete sah sie den Frosch sitzen. (c) Weil sie zu Tode erschrak warf sie die Tür schnell wieder zu. (d) Ihr Vater sah sie fragend an weil er ihr Tun nicht verstehen konnte. (e) Sie erklärte ihm ihr Verhalten indem sie von dem seltsamen Versprechen berichtete. (f) „Wenn man etwas verspricht muss man es halten“ mahnte ernst der König. (g) Und obwohl sie sich sträubte musste die Königstochter den Frosch bei sich essen lassen. (h) Der Frosch durfte an ihrem Tische sitzen von ihrem Tellerlein essen aus ihrem Becherchen trinken und in ihrem Bettlein schlafen. (i) Die Königstocher war ganz unglücklich weil sie ihr Leben nicht mit einem Frosch verbringen wollte obwohl sie es doch versprochen hatte.

(j) Schließlich war sie so verzweifelt dass sie den Frosch packte. (k) Als sie ihn mit höchster Gewalt an die Wand schleuderte da war er ein schöner Prinz. (l) Der Prinz schloss die Königstochter in die Arme und sie lebten glücklich. (m) Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.

![]()

Aufgabe 8 *

In diesem Text fehlen die Kommas. Unterstreiche die Verbletztsätze und setze die Kommas.

Aussage von Subjunktionen

Eine Subjunktionen stellt jeweils einen bestimmten Zusammenhang zwischen dem übergeordneten Verbzweitsatz und dem untergeordneten Verbletztsatz (Nebensatz) her.

Aufgabe 9 **

Formuliere die Bedeutung der beiden folgenden Sätze in eigenen Worten:

Die Königstochter ging in die Küche,

weil

die Suppe noch nicht fertig war.

Die Königstochter ging in die Küche,

obwohl

die Suppe noch nicht fertig war.

![]()

Aufgabe 10 **

Welchen Sinn könnten diese Sätze haben? In welcher Situation könnten sie geäußert werden? Erläutere.

Die Königstochter ging in die Küche,

als

die Suppe noch nicht fertig war.

Die Königstochter ging in die Küche,

wenn

die Suppe noch nicht fertig war.

B. Hilfestellungen

-

zu Aufgabe 3 und 4:

- Ihr Vater war sehr streng, weil er Angst um sein Kind hatte .

- Sie durfte zum Beispiel nicht allein in den Wald hinter dem Schloss gehen, weil es dort Wölfe und einen tiefen Brunnen gab .

- Eines Tages ging die Königstochter doch in den Wald, als es sehr heiß war .

- Sie tat es, obwohl ihr Vater es verboten hatt e.

- Sie wollte sich frischen , indem sie ihre Füße ins kühle Wasser tauchen wollte .

- Einige Zeit verweilte sie am Brunnen , obwohl ihr schon etwas unheimlich zu mute war.

- Sie spielte mit ihrer goldenen Kugel , weil sie sich ablenken wollte .

- Weil sie nicht aufpasste , fiel die Kugel in den Brunnen.

- zu Aufgabe 6:

-

zu Aufgabe 7:

- zu b) Unterscheide Subjunktionen und Konjunktionen.

- zu c) Unterscheide Subjunktionen und Konjunktionen; unter Umständen können auch Verbletztsätze durch eine Konjunktion (dann vor der Subjunktion!) eingeleitet werden. (z.B. Und weil der Prinzessin so heiß war, …)

C. Zusatzaufgaben

Z 1. zu Aufgabe 8 **

- In einigen Sätzen müssen Kommas gesetzt werden, die nichts mit Verbletztsätzen zu tun haben. Welche Sätze sind dies?

- Erläutere, warum in diesen Sätzen Kommas zu setzen sind.

Z 2. nach Aufgabe 10 ***

Das Märchen beschreibt an vielen Stellen das Handeln der Königtochter. Suche einige (mindestens vier) und formuliere jeweils einen Satz, der das Handeln der Königstochter begründet. Verwende dabei eine geeignete Subjunktion.

D. Lernnachweis

Aufgabe 1

-

Unterstreiche im folgenden Text die Verbletztsätze

Die Prinzessin warf den Frosch an die Wand, weil sie sich vor ihm ekelte. Während er noch durch die Luft flog, verwandelte er sich in einen Vogel. „Du wirfst mich an die Wand, obwohl du mir gute Aufnahme versprochen hast. Wenn du mich geküsst hättest, wäre ich ein schöner Prinz geworden. Da du das nicht getan hast, fliege ich jetzt davon, damit ich wieder in die Freiheit komme.“ Und indem er das sagte, war er schon zum Fenster hinaus. - Untersuche drei Nebensätze aus dem Text, indem du sie korrekt in eine Satzklammertabelle einträgst.

Aufgabe 2

Setze im folgenden Text die Kommas.

Die Prinzessin stand wie ein begossener Pudel da weil sie mit einer solchen Aussicht nicht gerechnet hatte. Nachdem sie eine Weile so gestanden hatte trat ihr Vater herein. Wie musste er lachen als seine Tochter ihm von dem davonfliegenden Forsch erzählte. Er nannte sie eine Törin weil sie wohl immer noch an Märchen glaube obwohl sie doch eigentlich schon erwachsen sei. Einen Moment glaube die Prinzessin tatsächlich dass sie geträumt habe. Doch weil sie sicher war dass sie alles recht wahrgenommen hatte drehte sie sich um und ging nach draußen.

Didaktische Hinweise

Eingeführt wird in diesem Baustein der Nebensatz – der auch genau so genannt wird. Der gelegentlich geäußerte Einwand, die Bezeichnung sei irreführend, weil Nebensätze inhaltlich häufig alles andere als nebensächlich seien, scheint mir nicht hinreichend, um die eingeführte Begrifflichkeit an dieser Stelle ganz über den Haufen zu werfen. Versteht man das Neben in einem syntaktische Sinne, stimmt es ja. Dabei wird die Unterordnung doppelt codiert: Einmal durch die Verwendung einer Subjunktion (bzw. eines Relativums, vgl. folgenden Baustein), zum anderen durch den Verbletztsatz.

Der Bildungsplan führt mit der Unterscheidung von Konjunktion und Subjunktion eine Terminologie ein, die die überkommene Unterscheidung von gleich- und nebenordnenden Konjunktionen schärft – schließlich bezeichnen die Begriffe höchst unterschiedliche Funktionen.

Die Verbletztstellung ist in der Schule etabliert. Es eine der Stellen, wo seit jeher mit einem topologischen Ansatz gearbeitet wird, auch wenn er nicht so heißt.

Subjunktion und Verbletztstellung spielen funktional zusammen, indem in diesem Falle die linke Satzklammer und das Vorfeld verschmelzen und von der Subjunktion besetzt werden. Dieser nicht eben einfache Mechanismus ist von der Vorschrift getragen, dass normalerweise nur die linke Satzklammer das Finitum trägt, in diesem Falle aber von der Subjunktion „vertrieben“ wird – „so ziemlich die dickste theoretische Kröte bei der Feldgliederung“ (Granzow-Emden 2013, 67). Die zentrale Bedeutung der linken Satzklammer ist ein starkes Argument. Traut man der Satzklammer als zweibeiniges Satzmodell etwas mehr zu, könnte man folgende

didaktische Reduktion

erwägen: Die Subjunktion besetzt die linke Verbklammer, das Vorfeld bleibt leer. Der Vorteil wäre, dass die Feldgliederung unangetastet bliebe. Ein abgeschwächte Variante könnte lauten: Die Subjunktion drängt in die linke Satzklammer, verjagt das Finitum und blockiert das Vorfeld (das man sich als solches erhalten, aber eben leer denken könnte). Diese Reduktion ist nicht unproblematisch, wenn man sie auf den Relativsatz ausweitet (s. dort). Umgekehrt könnte man überlegen, ob man nicht sagen könnte: Die linke Verbklammer bei Verbendsätzen bleibt leer, im Vorfeld steht die Subjunktion; auch hier bliebe die Feldgliederung erhalten. Indes scheint mir hier das entscheidende Wechselspiel von Subjunktion und Verbendstellung nicht mehr deutlich. Eine weitere Frage bleibt hier ausgeklammert, nämlich die des sog. „Oberfeldes“. Es wird dann nötig, wenn komplexe Prädikate auftreten. Ein Beispiel: Der Satz „Ernst hat den Brief nicht lesen können“ lautet als Nebensatz: „…dass Ernst den Brief

hat

lesen können“ – falsch wäre „…dass Ernst den Brief lesen können hat“. Hier gilt die einfache Regel, dass das Finitum am Ende steht, nicht; daher unterteilt man die recht Satzklammer in ein Oberfeld und eine Unterfeld; im Oberfeld steht das Finitum, im Unterfeld folgen die von ihm abhängigen Prädikatteile. Diese Frage ist mit der Hierarche von Klammerungen angedeutet, berührt aber letztlich auch die nach der Abfolge von Prädikatsteilen. In jedem Falle ist dies etwas für höhere Klassenstufen, wenn man dieses Problem denn überhaupt ausführlich behandeln will. Als Vertiefungsmöglichkeit sollte man sie im Hinterkopf haben.

Die Rede vom Verbletztsatz beinhaltet bei genauerem Hinsehen eine Herausforderung; Schülerinnen und Schüler könnten nämlich geneigt sein, angesichts eines solch unselbständigen Gebildes gar nicht von einem Satz sprechen zu wollen. Hier hilft die Anwendung der Satzklammertabelle und ggf. auch ein Verweis auf die Bedeutung des Prädikats in diesem Gebilde. Überdies – und dies dürfte unter den Vorteilen des Feldermodells nicht der geringste sein – hilft das Modell deutlich bei der Zeichensetzung, die man einem etablierten Ansatz folgend als Grenzziehung zwischen Königreichen apostrophieren kann. Natürlich wird die Zeichensetzung hier in Ansätzen auch geübt (sicher nicht in einem ausreichenden Maße; die Anwendung der Selbstähnlichkeit und die Rolle des Nebensatzes als Satzglied ist hier ein entscheidender Schritt; vgl. Baustein 8.1).

Wiederum wird induktiv an das Phänomen herangeführt. Es bleibt zunächst bei der syntaktischen Beschreibung. Ein explizite Abgrenzung der neueingeführten Konjunktionen und Subjunktionen erfolgt hier mit Bedacht noch nicht (Ranschburgsche Hemmung). Die Analyse von V end -Sätzen wird sowohl mit der Zeichensetzung verbunden (noch nicht in eigenem Schreiben) als auch mit zwei Aufgaben, die die Semantik in den Blick nehmen. Noch wird der V end -Satz nicht als Adverbialsatz eingeführt (dies geschieht in Baustein 8.1), und auch wenn in der Orientierungsstufe noch keine terminologische Unterscheidung von Adverbialsätzen getroffen werden muss, so wird hier doch eine kleine Spur gelegt, an die später angeknüpft werden kann.

Voraussetzungen

Satzklammer und Prädikat (B. 1.1., 1.2., 3.3.), Satzglieder (2.1.), Satzarten (B. 4), Konjunktion (B.6.1.) Adverbiale

Zu einzelnen Aufgaben

- Aufgabe 2: Im Unterrichtsgespräch könnte man an dieser Stelle wieder offener fragen.

- Aufgabe 3: Die Fragestellung ist hier relativ deutlich lenkend, um induktiv auf das Phänomen zu führen. Sehr hilfreich ist bei dieser Aufgabe der Einsatz des Computers. Bei der Umformulierung müssen die Schülerinnen und Schüler nämlich genau die Basisoperation durchführen: Sie müssen eine Subjunktion einsetzen und die dort stehende Linke Satzklammer ans Ende setzen. Damit gewinnen sie implizit schon eine wesentliche Einsicht, die später explizit formuliert wird

- Aufgabe 4: Das laute Lesen dient hier der Wahrnehmungsunterstützung. Für stärkere Schüler ist es eventuell entbehrlich.

- Aufgabe 5/6: Die heranführenden Fragen bedürfen unter Umständen einer stärkeren Unterstützung (Schülerbeobachtung!).

- Aufgabe 7: Die Binnendifferenzierung der Aufgabe liegt in der Komplexität der Sätze: (1)–(4) bieten ein einheitliches Bauschema (V end in Schlussstellung); (5)–(7) bieten auch eine Frontstellung (5) und eine Verbindung mit einer Konjunktion (7); (8)–(10) sind komplex: Konjunktion im NS in (8), zwei NS in (9), unbekannte Subjunktion in (10). Die Verbindung von NS mit Konjunktionen neben der Subjunktion wird hier nur für die Stärkeren auf Aufgabenebene thematisiert; es würde sonst zuviele Phänomene auf einmal in den Blick kommen. Schwächere Schülerinnen und Schüler müssen (8)–(10) nicht bewältigen, eventuell reicht sogar noch weniger. Stärkere Schülerinnen und Schüler hingegen können bei (4) oder (5) einsteigen.

- Aufgabe 8 übt den Blick für die Zeichensetzung. Dabei enthält (f) den Fall der wörtlichen Rede, (h) eine Aufzählung von Sätzen, (l) gar keinen NS, die Formel in (m) hingegen Konjunktion und Subjunktion.

Bildungsplanbezug

|

Zentrale Standards:

3.1.2.1.(4) die Struktur von einfachen Sätze analysieren und nach dem Feldermodell beschreiben (Satzklammer, Felder: Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld)

|

|

|

Wichtige verzahnte Standards |

|

|

allgemein |

2.2.(5) elementare Anforderungen des Schreibens (Zeichensetzung, Syntax) 2.2.(10) einen differenzierten Wortschatz verwenden, Stil 3.1.1.1.(9) epische Kleinformen: Märchen 3.1.2.1.(8) einfache Formen der Textkohärenz innerhalb eines Textes erklären |

|

Aufg. 1 |

2.1.(11) verschiedene Formen mündlicher Darstellung verwenden: erzählen |

|

Aufg. 2 |

2.2.(36) Textdistanz einnehmen, zu eigenen und fremden Texten kriterienorientiert Stellung nehmen und Verbesserungsvorschläge erarbeiten |

|

Aufg. 7, 8 |

2.3.(3) Lesestrategien und Methoden der Texterschließung anwenden |

|

Aufg. 8 |

2.2.(1) Texte konzipieren |

Weiter zu Baustein 3.6.3. Bist du der Forsch, der …? – Relativsätzee

Satzreihen und Satzgefüge : Herunterladen [pdf] [811 KB]