Baustein 3.8.2 Erinnerst du dich an die Pokale? – Präpositionalobjekte

A. Aufgaben und Erläuterungen

Im Film „Der Hofnarr“ – Stichwort: der Becher mit dem Fächer … – müssen der Hofnarr Giocomo und sein Gegner Griswold zum Duell antreten (vgl. Baustein 5, 1.)

(1) Nun trat der Herold auf die beiden Ritter zu. (2) Er war für den korrekten Ablauf verantwortlich. (3) Er forderte sie zum Betreten der Arena auf. (4) Sie traten vor den König. (5) Der kleinere Ritter fürchtete sich vor dem Turnier. (6) Er kämpfte mit seiner Angst. (7) Der andere Ritter jedoch freute sich auf das Duell. (8) Er dachte an den Ruhm und an die Ehre. (9) Jetzt aber konzentrierten sich beide Ritter auf die Pokale. (10) Denn keiner wollte an den Becher mit dem Gift geraten. (11) Beide wollten sich für den Becher mit dem Wein klar und rein entscheiden. Deshalb griffen beide zu ….

… äh, zu welchem Becher? Erinnerst du dich? Oder schaue dir die Sequenz aus dem Film „Der Hofnarr“ (nochmals) an.

Aufgabe 1 **

- Zunächst solltest du klären, um welche Art von Satzglied es sich bei den unterstrichenen Wortgruppen handelt. Betrachte dazu die zwei Sätze und bestimme die unterstrichenen Satzglieder: Nun begrüßte der Herold die beiden Ritter. Er regelte den korrekten Ablauf.

- Die im Text unterstrichenen Wortgruppen sind ebenfalls Objekte. Worin unterschieden sich die hier unterstrichenen Objekte von denen, die du bisher kennst?

Präpositionalobjekte

Man nennt diese Art von Objekten auch

Präpositionalobjekte

. Sie enthalten zwingend eine Präposition, die vom Verb gefordert wird.

Ihr Kasus wird zunächst von der Präposition bestimmt – so wie in anderen Präpositionalgruppen auch. Da allerdings die Präposition vom Prädikat abhängt, regiert dieses wiederum indirekt den Kasus; das gilt insbesondere bei Präpositionen, die zwei Kasus zulassen (z.B. auf, vor, auf, an).

Er tritt auf die Ritter zu. (falsch wäre: *Er tritt auf den Rittern zu.)

Er besteht auf seinem Recht. (falsch wäre: *Er besteht auf sein Recht.)

Aufgabe 2

- Suche im Text nach weiteren Präpositionalobjekten und unterstreiche sie. Lasse dabei den Satz (4) außer Acht (warum, erfährst du unten).

- Bestimme in zwei Fällen den Kasus.

- „Die beiden Ritter konzentrierten sich auf den Pokalen.“ Die Präposition „auf“ lässt doch eigentlich Akkusativ und Dativ zu!? Begründe, warum dieser Satz dennoch seltsam ist.

- Möglicherweise hast du bei dem Satz „Denn keiner wollte an den Becher mit dem Gift geraten.“ Schwierigkeiten gehabt. Hier sind es zwei Präpositionalgruppen, die zusammen ein Objekt bilden. Welche Funktion hat „mit dem Gift“ in diesem Satz?

Präpositionalobjekte – Unterschied zum Präpositionaladverbial

Du hast dich wahrscheinlich gewundert, warum der Satz (4) in Aufgabe 2 ausgenommen ist – er sieht doch ganz nach einem Präpositionalobjekt aus. Jedoch: „vor dem König“ ist kein Präpositionalobjekt! Es ist ein Adverbial in Form einer Präpositionalgruppe. Der Unterschied zwischen einem Präpositionaladverbial und einem Präpositionalobjekt ist nicht ganz leicht zu sehen.Bei Präpositionalobjekten ist die Präposition vom Prädikat bestimmt. Sie kann nicht einfach durch eine andere Präposition ersetzt werden.

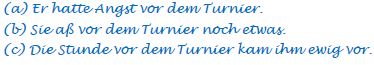

Bsp. Er fürchtete sich vor dem Turnier.

aber nicht: * Er fürchtete sich hinter dem Turnier.

* Er fürchtete sich neben dem Turnier.

Anders in (4): Sie traten vor den König.

Sie traten neben den König.

Sie traten hinter den König. usw.

In diesem zweiten Fall handelt es sich um ein Adverbial, das den Ort angibt. Den Unterschied macht also hier die Ersatzprobe deutlich.

![]()

Aufgabe 3 **

Präpositionalobjekt (PO) oder Präpositionaladverbial (PA)? Kreuze an.

|

|

PO |

PA |

|

Die Ritter wussten um ihre Situation . |

|

|

|

Griswold trat selbstbewusst in die Arena . |

|

|

|

Giocomo hingegen schlotterte vor Angst. |

|

|

|

Griswold lachte laut über einen Witz des Königs . |

|

|

|

Giocomo konnte vor Angst kaum atmen. |

|

|

|

Er wollte um Aufschub des Kampfes bitten. |

|

|

|

Doch der König ging über seine Bitte hinweg. |

|

|

![]()

Aufgabe 4

- Du kennst noch eine dritte Art von Wortgruppen, die durch eine Präposition eingeleitet werden (Stichwort: der Becher mit dem Fächer). Nenne sie.

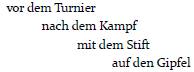

- Bilde für die folgenden Präpositionalgruppen je einen Beispielsatz, in dem sie (a) als Präpositionalobjekt, (b) als Präpositionaladverbial, (c) als Präpositionalattribut verwendet wird. Wenn dir Verben zu Präpositionalobjekten fehlen, findest du in der Hilfestellung Anregungen.

B. Hilfestellungen

- zu Aufgabe 4: Verben, die dir weiterhelfen können: sich sehnen, fragen, verlangen; sich beschäftigen, angeben, kämpfen; sich freuen, hinweisen, verzichten

C. Zusatzaufgaben

Z 1. nach Aufgabe 3 **

- Sammle möglichst viele Verben mit Präpositionalobjekten und notiere sie mit der Präposition in einer Liste. Wer findet am meisten Beispiele?

- Verfasse eine Fortsetzung des obigen Anfangs. Verwende dazu möglichst viele Präpositionalobjekte. Nutze dazu deine Liste. Zudem findest du weitere Vorschläge, wenn du unter den Stichworten „Präpositionalobjekt“ und „Liste“ recherchierst. Vielleicht gelingt dir sogar eine witzige Pointe.

Didaktische Hinweise

Das Präpositionalobjekt als besondere Form des Objekts scheint auf den ersten Blick keine besonderen Schwierigkeiten zu machen und also im Kontext der Objekte behandelt werden zu können. Es ist jedoch nicht ganz einfach zu handhaben, wenn man es sauber vom Präpositionaladverbial abgrenzen möchte. Dies ist nur über eine Valenzuntersuchung möglich, die sich in einer Ersatzprobe realisieren lässt. Dem entspricht die indirekte Rektion des Kasus über die Präposition, die vom Verb bestimmt wird (besonders deutlich bei Wechselpräpositionen).

Dies spricht dafür, die Präpositionalobjekte in Distanz zu den Objekten zu behandeln, zumal man bei diesem Vorgehen auch nicht darauf festgelegt ist, die Adverbiale vor den Objekten zu behandeln. Dennoch – oder gerade deshalb – verklammert dieser Baustein die Einführung der Präpositionalobjekte mit den Objekten durch den inhaltlichen Zugriff über den Film „Der Hofnarr“. Die dritte Funktion der Präpositionalgruppe, das Präpositionalattribut, wird in Aufg. 2 d und 4 a angedeutet und in Baustein 9 nochmals vertieft.

Die Progression dieses Bausteins verläuft von einer thematischen Anbindung an die Objekte (Aufg. 1) über eine induktive Einführung und Abgrenzung (Aufg. 2) hin zu einer rezeptiven (Aufg. 3) und produktiven Übung (Aufg. 4 mit Hilfestellung). Aufg. Z 1 dient der Wortschatzarbeit, verzahnt mit Mediennutzung.

Voraussetzungen

Satzklammer (B. 1.2., .3.3., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3.), Satzglieder (B. 2.1.), Objekte (B. 5.2.)

Bildungsplanbezug

|

Zentrale Standards:

3.1.2.1.(1) die zentrale Bedeutung des Prädikats für den Satz erläutern und Art und Anzahl der vom Prädikat abhängigen Satzglieder (Objekt,

Präpositionalobjekt

, adverbiale Bestimmung) sowie den Kasus der Objekte untersuchen und bestimmen;

|

|

|

Wichtige verzahnte Standards |

|

|

allgemein |

3.1.2.1.(2) adverbiale Bestimmungen in ihrer semantischen Funktion erkennen und erläutern 3.1.2.1.(3) Attribute als Teil eines Satzgliedes (z. B. Adjektiv-, Präpositionalattribut) erkennen und formal bestimmen 3.1.2.1.(8) einfache Formen der Textkohärenz innerhalb eines Textes erklären und verwenden |

|

Aufg. 2 |

2.3.(3) Lesestrategien und Methoden der Texterschließung anwenden |

|

Aufg. 1, Z1 |

2.2.(1) Texte konzipieren 2.2.(10) einen differenzierten Wortschatz verwenden |

Komplexere Sätze: Herunterladen [pdf] [766 KB]