Unser Sonnensystem

1. Aufbau und typische Größenordnungen des Sonnensystems

In den ersten zwei Stunden lernen die Schülerinnen und Schüler die Einordnung der Erde in unser Sonnensystem und dessen Bestandteile kennen.

Vorbereitung (Stunden 1 und 2 von 8):

Kopieren der Arbeitsblätter:

- 01_euw_ab_unser_sonnensystem_im_maßstab.docx (ACHTUNG: Toner unfreundlich!);

- 02_euw_ab_begriffe_und_kometen.docx,

- 03_euw_ab_ekliptik.docx,

Murmel, Stecknadel, Maßband

Unterrichtsablauf (Stunden 1 und 2 von 8):

In der Regel wissen viele Schüler schon manche Dinge über das Weltall, es macht Sinn, dies erst einmal abzufragen und ein wenig zu sammeln. Aus der Vielfalt der genannten Dinge kann man Vieles auf später verschieben (Schwarze Löcher, Supernovae, etc.).

Dann beginnt man mit dem Planet Erde im Sonnensystem und erfragt, wie weit bislang schon ein Mensch von der Erde entfernt war. Für viele Schüler ist es sehr überraschend, dass dieses Ziel „nur“ der Mond (Mittlere Entfernung: 384 000 km) war, wähnten sie uns doch schon auf dem Mars. Auch der letzte Mondflug eines Menschen (1972) wird völlig falsch eingeschätzt und auf viel später datiert.

Ausgehend davon bietet es sich an, eine maßstäbliche Darstellung für unser Sonnensystem zu wählen: 1:1 Mrd., die Erde hat dann etwa den Murmeldurchmesser (1,3 cm), der Mond (Stecknadelkopf) befindet sich in etwa 40 cm Entfernung. Diesen Abstand erwarten die Schüler meist nicht, sie wähnen ihn kleiner. Die Sonne wäre dann 150 m weit weg und hat hierbei einen Durchmesser von 1,4 m.

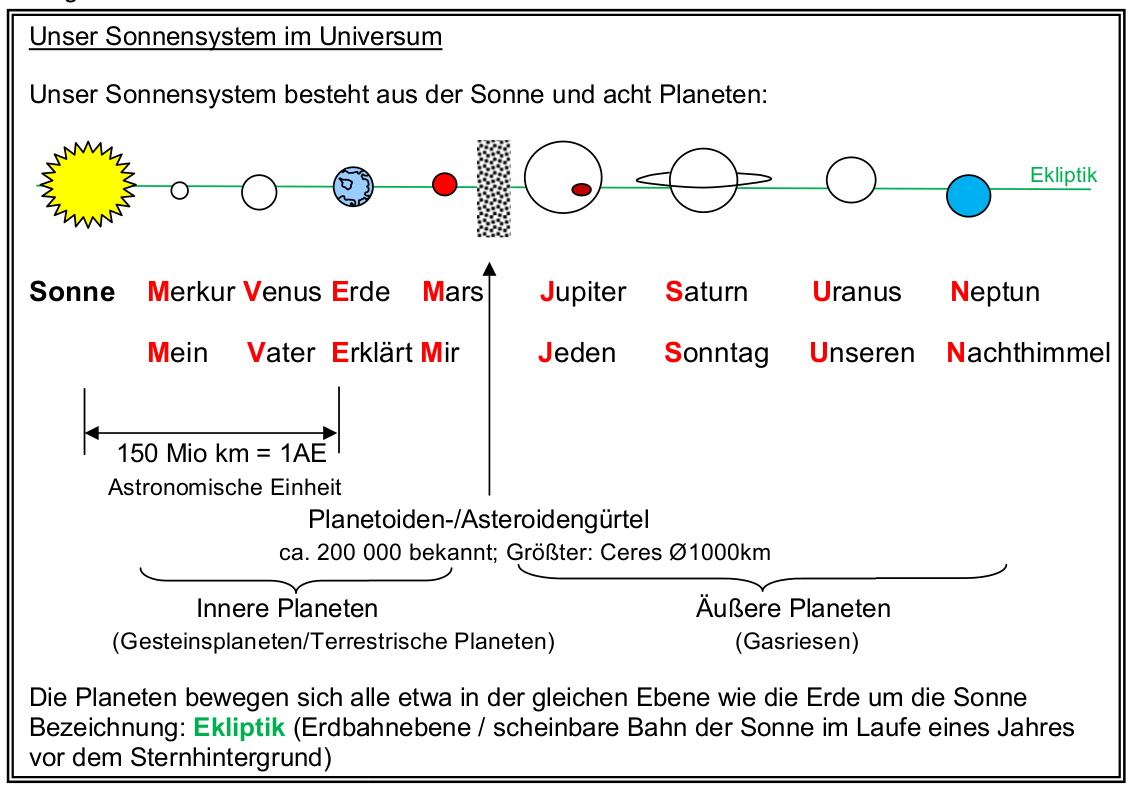

Manchen Schülern ist der Merksatz für die Reihenfolge der Planeten (von der Sonne aus) bekannt:

Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unseren Nachthimmel

Möglicher Tafelanschrieb:

Abbildung 1: Sven Hanssen

Anmerkung: Pluto gehört per Definition der IAU seit 2006 zu den Zwergplaneten

Die Kopie 01_euw_ab_unser_sonnensystem_im_maßstab verdeutlicht die Größen- und Entfernungsverhältnisse, allein begreifbar macht sie sie nicht.

Hier hilft es etwas, mit den Schülern hinauszugehen und mit Murmel und Metermaß zumindest den Abstand Sonne - Erde (1 AE) und das Größenverhältnis Sonne - Erde maßstabsgerecht einmal darzustellen (Sportplatz). (Sollte in der Nähe der Schule ein Planetenweg existieren, bietet sich auch dieser sich grundsätzlich für eine Wanderung, bzw. Exkursion an)

Man kann dabei auch den scheinbaren Lauf der Sonne im Laufe eines Jahres verfolgen (kleinere Abstände wählen!) und die Ekliptik veranschaulichen, wenn Schüler die Sonne und die Erde darstellen und sich umeinander bewegen.

Um weitere Objekte unseres Sonnensystems kennenzulernen, werden nun im Internet die Begriffe aus dem Arbeitsblatt 02_euw_ab_begriffe_und_kometen recherchiert. (Ggf. Gruppen bilden, die einzelne Themen bearbeiten und anschließend referieren.

Möglich sind hier auch Themen wie das Steinheimer Becken und Nördlinger Ries als Einschlagskrater von Meteoriten in unserer Region, aktuellere Phänomene wie Tunguska und Tscheljabinsk, oder der Chicxulub-Krater in Mexiko, dessen Einschlag möglicherweise für das Sauriersterben verantwortlich ist.

Hausaufgabe: Arbeitsblatt 03_euw_ab_ekliptik

2. Die Planeten und ihre Eigenschaften

Inhalt der nächsten drei Stunden sind die Planeten:

Vorbereitung (Stunden 3 bis 5 von 8):

Kopieren des Arbeitsblatts:

- 04_euw_ab_planetensteckbrief.docx;

- 01_euw_ppt_ekliptik.ppt

- 02_euw_ppt_unser_sonnensystem_im_universum.ppt (Teil 1)

Computerraum mit Beamer

Unterrichtsablauf (Stunden 3 bis 5 von 8):

Besprechung der Hausaufgabe (Darstellung der Ekliptik auch mit 01_euw_ppt_ekliptik)

Arbeitsblatt: 04_euw_ab_planetensteckbrief

Hierzu bildet man acht Gruppen, die jeweils Informationen über einen Planeten zusammentragen und in einer kleinen Präsentation gestalten.

Wichtig ist, dass nur Größenverhältnisse im Verhältnis zur Erde genannt werden (z.B. Merkur: Radius: 0,39 rE – oder: 40% des Erdradius; Masse: 0,055 mE – oder: etwa 1/20 der Erdmasse;…), da Radien, Massen, etc. sonst einfach nur große Zahlen sind, die niemand erfassen kann.

Bei der Vorstellung der einzelnen Planeten macht es daher Sinn mit der Erde zu beginnen,

wobei hier die Werte genannt werden (Erdradius: rE = 6378 km, Erdmasse: mE = 6 ∙ 1021 t,…).

Hervorzuheben sind wichtige Merkmale, z.B.:

- Merkur:

- Planet mit den größten Temperaturschwankungen (+430 °C bis –170 °C)

- Venus:

- Heißester Planet (Treibhauseffekt, CO2-Atmosphäre, 470 °C)

- Erde:

- Einziger uns bekannter Planet mit Leben, Stickstoff-Sauerstoff Atmosphäre, Wasser in allen drei Aggregatszuständen, ein Mond

- Mars:

- Größter Vulkan im Sonnensystem: Olympus Mons – Höhe: 25 km Zwei Monde: Phobos und Deimos

- Jupiter:

- Größter Planet, Großer Roter Fleck (Wirbelsturm: Mehr als zwei Erddurchmesser), mehr als 69 Monde

- Saturn:

- Deutliches Ringsystem, Dichte geringer als Wasser… „schwimmt“ ☺

- Uranus:

- Rotationsachse fast parallel zur Ekliptik (waagrechte Rotationsachse)

- Neptun:

- Größte Windgeschwindigkeiten im Sonnensystem (über 1000 km/h)

Ergänzend oder alternativ kann auch die Vorstellung unseres Sonnensystems im Universum durch Teil 1 02_euw_ppt_unser_sonnensystem_im_universum erfolgen.

Aufgabe für alle Schüler ist letztlich (Hausaufgabe über einen längeren Zeitraum), dass jeder über jeden Planeten einen Steckbrief hat.

3. Veränderungen im Weltbild

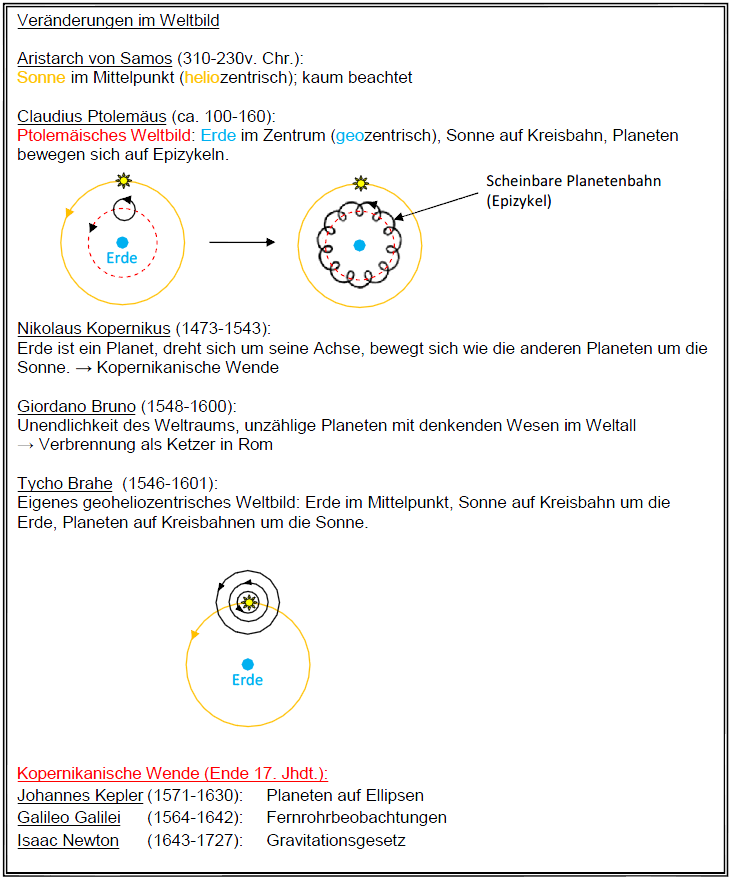

Aus den Beobachtungen und aus Glaubensgründen tut sich der Perspektivwechsel der Betrachtung des Weltbildes (bis heute) schwer. Obwohl schon in der Antike die Anfänge gemacht wurden, hielt man bis ins 17. Jahrhundert an dem geozentrischen Weltbild fest, bis Kopernikus, Kepler und Newton das heliozentrische Weltbild ausgearbeitet hatten. Kopernikus postulierte dies bereits 1502, seine Schrift blieb aber bis 1835 auf dem Index verbotener Bücher der katholischen Kirche.

Claudius Ptolemäus (ca. 100-160, Mathematiker, Geograf, Astronom, Astrologe) schrieb den Almagest. Er enthielt eine detaillierte Ausarbeitung des geozentrischen Weltbilds, das später nach ihm ptolemäisches Weltbild genannt wurde. Darin bewegen sich die Planeten auf Epizykeln um die Erde

Giordano Bruno (1548-1600, italienischer Priester, Dichter, Philosoph und Astronom) postulierte die Unendlichkeit des Weltraums, und dass es wohl unzählige Planeten mit denkenden Wesen im Weltall geben müsse. Verbrennung als Ketzer in Rom (Teilrehabilitation im Jahr 2000 seitens der katholischen Kirche).

Tycho Brahe (1546-1601) arbeitete noch mit seinem eigenen geoheliozentrischen Weltbild, bei der sich die Sonne um die Erde auf einer Kreisbahn und die Planeten um die Sonne auf Epizykeln um die Erde bewegen. Diese waren ziemlich genau (aber kompliziert) berechenbar, so dass die Planetenpositionen exakt vorhersagbar waren und so auch dem kirchlich gewünschten Geozentrum genüge taten.

Johannes Kepler (1571-1630) entwickelte die nach ihm benannten Keplergesetze (1602), die die bis dahin komplizierten Berechnungen der Planetenpositionen überflüssig machten.

Isaac Newton (1642-1727) Entdeckte das Gravitationsgesetz und damit die physikalischen Zusammenhänge der Planetenbewegungen.

Vorbereitung (Stunde 6 von 8):

Kopieren des Arbeitsblatts:

-

05_euw_ab_planetenschleifen.docx,

Programm: easysky ( Demoversion kostenlos)

Unterrichtsablauf (Stunde 6 von 8):

In der folgenden Stunde wird gezeigt, wie sich das geoheliozentrische Weltbild dargestellt hat und wie sich mit der kopernikanischen Wende das Weltbild erklärt hat (mit der heute u.a. auch die Raumfahrt möglich ist).

Die Schüler bearbeiten das Arbeitsblatt 05_euw_ab_planetenschleifen. Hier zeigt sich, wie sich die Bewegungen der Erde und anderer Planeten von der Erde aus betrachtet auswirken. So entstehen die Planetenschleifen durch unterschiedlich große Geschwindigkeiten und Umlaufdauern der Planeten um die Sonne. Diese waren aber auch grundsätzlich durch Tycho Brahes Epizykelbahnen präzise berechenbar.

Mit dem Programm EasySky ist eine Demonstration der Bewegung der Planeten sowohl mit Geozentrum als auch mit Heliozentrum möglich (In „Sonnensystemansicht“ die Erde anklicken, Haken bei „Fixieren“), wobei man hierbei demonstrieren kann, wie sich die komplizierten Epizykelbahnen zu einfachen Ellipsenbahnen reduzieren, wenn man das richtige Zentrum wählt.

Möglicher Tafelanschrieb:

Abbildung 2: Sven Hanssen

4. Das Sonnensystem als Teil der Milchstraße

Die Doppelstunde widmet sich der vermeintlichen Einzigartigkeit unseres Sonnensystems und erweitert den Horizont bezüglich nicht-empirischer Weltanschauungen.

Vorbereitung (Stunden 7 und 8 von 8):

Aktuelle Daten von Planetquest (NASA) kennen ( https://exoplanets.nasa.gov/ )

02_euw_ppt_unser_sonnensystem_im_universum.ppt (Teil 2)

Unterrichtsablauf (Stunden 7 und 8 von 8):

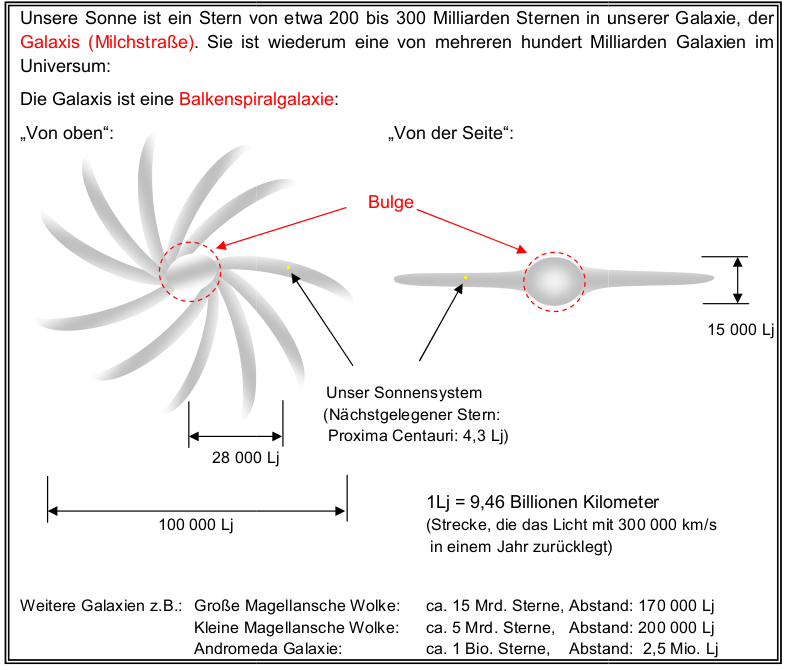

Zunächst wird mit Teil 2 von 02_euw_ppt_unser_sonnensystem_im_universum gezeigt, wo sich unser Sonnensystem im Universum einordnen lässt.

Ausgehend von den Daten von Planetquest kann man in der Präsentation sehen, wo die bislang gefundenen Planetensysteme in Bezug auf unsere Galaxis sind (Es handelt sich ausschließlich um „nahe“ Objekte bis ca. 10 000 Lj Entfernung).

Die Schüler recherchieren Abstände von einigen bislang gemessenen Exoplaneten zu uns und nehmen Bezug auf die gesamte Galaxis. Sie erkennen, wie groß die Anzahl an Planetensystemen allein in unserer Galaxis sein kann und diskutieren über die Möglichkeiten außerirdischer Lebensformen.

Möglicher Tafelanschrieb:

Abbildung 3: Sven Hanssen

Unterrichtsverlauf: Herunterladen [docx][793 KB]

Unterrichtsverlauf: Herunterladen [pdf][2 MB]

Weiter zu Astronomische Messungen